- Accueil

- > Shakespeare en devenir

- > N°18 — 2024

- > Varia

- > « I know the disciplines of war » (Henry V, III.2.141) : faire théâtre des traités militaires ?

« I know the disciplines of war » (Henry V, III.2.141) : faire théâtre des traités militaires ?

Par John Delsinne

Publication en ligne le 14 décembre 2024

Résumé

In Henry V (1599), Shakespeare may well wish to portray himself as the exemplary Captain Fluellen, a mise en abyme that could reveal how much he himself benefited from the precepts laid down in various treatises regarding the “disciplines of war”. In his Lawes and Ordinances (1586), Robert Dudley, Earl of Leicester and General of Elizabeth I’s army, listed the rules that his military corps had to obey in order to triumph over the forces of Philip II of Spain. Similarly, in his Lawes and Orders of Warre Established for the Good Conduct of the Service in Ireland (c. 1599), Robert Devereux, Earl of Essex, who left for Ireland on March 27th, 1599, to fight the rebellion led by Tyrone, also published the rules with which his army must strictly comply, under pain of punishment. Besides the manifest kinship between the play and the military manuals circulating in the Elizabethan period, Shakespeare seems to have heavily borrowed from the treatises of his time and is demonstrably very well informed about the “disciplines” and practice of war recorded by these generals of Elizabeth I and many other theorists. The playwright also ingeniously stages the consequences of military indiscipline in the guise of insubordinate soldiers to illustrate the departure from the “disciplines of war” so dear to Fluellen, Dudley and Essex. In addition to providing the latter with an imaginary triumph in the Chorus of Act V, likening him to nothing less than the “victorious Caesar” broaching the “rebellion on his sword”, Henry V makes a number of specific references from Essex’s military manual visible on the theatrical stage. Should the play thus be seen as a work of hagiography, not to say ideology, reflecting Shakespeare’s possible political stance in favour of Essex? Would dramatising his military treatise add to the latent ideological enthusiasm with which his triumphal return was anticipated? While Henry V functions as a mannerist work based on an interplay of misappropriated borrowings, it could therefore also be read in part as a military treatise cast in dramatic form.

Dans Henry V (1599), Shakespeare pourrait bien vouloir se mettre en scène dans ce capitaine exemplaire qu’est Fluellen, mise en abyme qui pourrait alors révéler combien il tire lui-même profit des préceptes édictés par divers traités écrits sur les « disciplines de la guerre ». Or, dans Lawes and Ordinances (1586), Robert Dudley, comte de Leicester et général de l’armée d’Élisabeth Ire, recense les règles que son corps militaire est tenu d’observer pour triompher des forces de Philippe II d’Espagne. De même, dans Lawes and Orders of Warre Established for the Good Conduct of the Service in Ireland (c. 1599), Robert Devereux, parti en Irlande le 27 mars 1599 afin d’y combattre la rébellion menée par Tyrone, publie lui-aussi les règles auxquelles son armée doit se conformer strictement, sous peine de châtiments. Par-delà une parenté patente entre la pièce de théâtre et les manuels militaires qui circulaient à l’époque élisabéthaine, il semble que Shakespeare ait largement emprunté aux traités de son temps et se montre manifestement très bien informé sur les disciplines et la pratique de la guerre consignées par les généraux d’Élisabeth Ire comme par tant d’autres théoriciens. Le dramaturge s’ingénie par ailleurs à mettre en scène les conséquences de l’indiscipline militaire sous la forme de soldats insubordonnés chargés d’illustrer la rupture avec les « disciplines de la guerre » si chères à Fluellen comme à Dudley et à Essex. Non content de réserver à ce dernier un triomphe imaginaire dans le Chœur de l’Acte V, l’assimilant à rien de moins qu’au « victorieux César » embrochant la « rébellion de son épée », Henry V rend en particulier visible sur la scène de son théâtre nombre de références précises venant du propre manuel militaire d’Essex. Pourrait-on voir ainsi la pièce comme une œuvre hagiographique, sinon idéologique, où se dessinerait une possible prise de position politique de la part de Shakespeare en faveur d’Essex ? Faire théâtre de son traité militaire ajouterait-il à l’enthousiasme idéologique latent accompagnant l’attente de son retour triomphal ? La pièce Henry V, en plus de son fonctionnement d’œuvre maniériste reposant sur des jeux d’emprunts détournés, pourrait donc aussi en partie se lire comme un traité militaire retranscrit sous forme dramatique.

Mots-Clés

Table des matières

Article au format PDF

« I know the disciplines of war » (Henry V, III.2.141) : faire théâtre des traités militaires ? (version PDF) (application/pdf – 984k)

Texte intégral

1Dans les marges du champ de bataille d’Azincourt, tel que Shakespeare en offre une représentation très fidèle, inféodé qu’il est aux Chroniques de Raphael Holinshed1 pour écrire Henry V2 (1599), Fluellen déclare d’un ton volontiers pompeux qu’il a lu les récits des chroniqueurs, « as I have read in the chronicles » (IV.7.90-91), sur les glorieuses et légendaires batailles de l’histoire nationale de l’Angleterre médiévale et se targue, en outre, de connaître rien de moins que les traités militaires sur les « disciplines de la guerre3 » que tout soldat, fût-il simple fantassin ou général d’armée, se doit de respecter, sous peine d’être puni à discrétion :

Fluellen. Captain MacMorris, when there is more better opportunity to be required, look you, I will be so bold as to tell you I know the disciplines of war, and there is an end. (III.2.141-142)

2Ainsi, par cette mise en abyme dans son propre texte de la lecture des traités militaires comme sources des « disciplines de la guerre », au moment où lui-même met en scène des batailles nationales dans ses Henriades4, Shakespeare s’amuse sans doute à se mettre lui-même en scène dans le personnage de Fluellen afin d’avouer ses évidents emprunts à toutes sortes de manuels au moment même où il en abuse.

3Shakespeare, encore dans la tradition maniériste d’un John Lyly5, irrévérencieux de lui-même et en pleine connivence implicite avec son spectateur, ironise en effet sur sa manière de faire théâtre de certains préceptes afférents à la « discipline militaire » que Fluellen se vante d’avoir prospectés6, d’autant qu’au passage il emprunte verbatim ce jargon militaire — « the military discipline » (III.2.101-102) — à nombre de manuels militaires anglais qui, à cette époque, abondent en Angleterre7, comme le rappelle Paola Pugliatti :

The flourishing of war manuals in those years […] may have been, on the one hand, from the impact of the actual military enterprises of the period and, on the other, from the renewed chivalric spirit which accompanied them. Maurice Cockle lists no less than forty titles of books about war published in English between 1578 and 1600, including new editions and translations8.

4Il y aura donc tout lieu de s’interroger dans cet article sur le savoir militaire de Fluellen, qui ne cesse de revendiquer les « disciplines de la guerre », mais aussi sur la fonction du personnage lui-même : Shakespeare ne l’aurait-il pas chargé de se faire à sa place le chantre de tout ce savoir militaire tel qu’il s’est popularisé grâce à une floraison de traités militaires dans la seconde moitié du XVIe siècle ? À ce titre, ne serait-il pas judicieux de retenir les traités militaires comme sources possibles mises en œuvre pour la représentation sinon des batailles elles-mêmes, du moins du monde militaire tel que le représente Shakespeare ? Le dramaturge aurait-il consulté des traités militaires en plus des récits des chroniqueurs Edward Hall et Raphael Holinshed — récits qui sont déjà presque des traités de stratégies militaires en soi ? Bien qu’il existe à ce jour peu de preuves tangibles que Shakespeare et ses contemporains aient eu à lire certains de ces traités pour concevoir leurs scènes de batailles, l’élite militaire élisabéthaine, quant à elle — dont les généraux les plus proches de la reine —, accordait une place de premier plan aux écrits militaires qui circulaient à cette époque en Angleterre.

I. La prolifération des traités militaires à l’époque élisabéthaine

5Dans Agents Beyond the State: The Writings of English Travelers, Soldiers, and Diplomats in Early Modern Europe, Mark Netzloff soutient que le bruissement de menaces de bataille sur le théâtre des guerres européennes est contemporain de la prolifération de ces traités militaires et contribua très largement à la diffusion d’un savoir miliaire dans tous les cercles sociaux, du fantassin de la plus basse extraction à l’élite militaire élisabéthaine :

[…] late Elizabethan England was in the midst of a period of militarization, a ubiquitous concern for national security in which the nation was placed on a constant war footing. Through the growth of military administration at the local level, one of the chief ways that state power could spread itself through each region of the country, military affairs were injected into national life at the lowest levels, where they touched the life of almost every citizen. The unprecedented textual production of military treatises further contributed to the militarization of the population, widely disseminating knowledge of military ranks, strategy, and even drills and battle formations to a reading public9.

6Dès 1578, dans un manuel intitulé Allarme to England10, Barnabe Riche, promu au grade de capitaine pour services rendus à la Couronne d’Angleterre aux Pays-Bas, déplore, comme Fluellen, le déclin de la discipline martiale, et entreprend de recenser les règles de la guerre en vue de remédier à ces manquements : « I haue taken paynes more than ynough, to write of warres, or of warlike disciplines11 ». Ces règles, si elles sont appliquées et respectées à la lettre, ont pour but, en principe, de conjurer des défaites, semblables à celle de la tragédie du sac d’Anvers (1576)12, dramatisé dans une pièce anonyme très sanglante, Alarum for London or the Siedge of Antwerp13 (1602), qui dénonce les exactions perpétrées par l’armée espagnole de Philippe II d’Espagne — exactions que Fluellen aurait très certainement condamnées, eût-il été présent. Ces atrocités laissèrent dans les esprits une impression presque aussi violente que le massacre de la Saint-Barthélémy qui eut lieu en France en 1572. Or dans son traité militaire, Riche n’a de cesse de convoquer la tragédie du sac d’Anvers comme une forme d’avertissement concret de ce qui pourrait advenir à une armée indisciplinée qui ne respecterait pas les règles de la guerre : « doe but remember what happened to Antwerpe, where they wanted neither men, nor any provision for the wars. But they wanted souldiers to direct them, and men of vnderstanding to incourage them14 ».

7Dans la même veine, Robert Dudley, comte de Leicester et général de l’armée d’Élisabeth Ire, alors qu’il est missionné aux Provinces-Unies des Pays-Bas15, l’un des plus puissants bastions anti-papistes16 du protestantisme calviniste, écrit ses Lawes and Ordinances (1586) où il recense les « disciplines de la guerre » que son corps militaire doit suivre pour triompher des forces espagnoles. De fait, il définit les deux acceptions du mot discipline — d’une part comme science du métier des armes et d’autre part au sens plus traditionnel de respect des lois, dont l’interdiction des rapines, des larcins et des viols, édictés à l’attention des militaires comme des autres :

[…] martiall discipline aboue all thinges (proper to men of warre) is by vs at this time most to be followed, aswell for the aduancement of Gods glorie, as honourablie to gouerne this Armie in good order: And least that the euill inclined (pleading simplicitie) shoulde couer any wicked facte by ignorance: Therefore these martiall Ordinances and Lawes following are established and published, whereby all good mindes endeuouring to attaine honour, may stand armed, and receiue encouragement to perseuere in well doing, and such as are inclined to lewdenesse, be warned from committing offences punishable. Which being embraced with carefull respect, and followed with obedience, doe promise good order and agreement amongst our selues, with victorie and good euents against our enemies17.

8Robert Dudley adresse aussi, conformément aux règles d’usage, son traité militaire à toute l’armée et aux loyaux sujets de la Reine Élisabeth Ire qui la servent dans sa lutte contre le joug du roi d’Espagne : « […] meete and fitte to be obserued by all such shall serue her Maiestie vnder him in the said Countries, and therefore to be published and notified to the whole Armie18 ». Dans A Path-Way to Military Practise, Barnabe Riche souhaite également non seulement se placer sous le patronage de sa reine souveraine mais également lui témoigner son dévouement :

Wee your loouinge subiectes (feeling the benefit of your peaceable gouernement) haue no lesse cause to giue God all honour and glory, and daily to pray for the longe conti∣nuaunce of so gracious a princesse19.

9L’élite militaire accordait ainsi manifestement une place considérable aux traités sur la guerre et à la formation militaire de l’armée. Dans une lettre de 1580, Sir Philip Sidney, un des plus célèbres officiers de l’armée d’Élisabeth et neveu très cher de Robert Dudley, encourage son frère, Robert Sidney, à approfondir et à organiser son savoir sur l’ars militaris :

[You should] note the examples of virtue and vice, with their good and evil successes, the establishment or ruins of great estates, with the causes, the time, and circumstances then written of, the enterings and endings of war, and therein, the stratagems against the enemy, and the discipline upon the soldier; and thus, much as a very historiographer […]. I wish herein that when yow reade any such thing, yow straite bring it to your head. […] Lay it up in the right place […], as either military or, especially defensive military, or more particularly defensive by fortification20.

10Ainsi cette lettre montre-t-elle que la lecture assidue des traités militaires fait partie intégrante de la formation militaire des officiers supérieurs et très certainement aussi des sous-officiers, et que l’application de Fluellen à connaître ses sources ne serait pas seulement un effet de pittoresque. Il semble que l’élite militaire ait participé ainsi activement à la culture militaire du pays et que officiers et soldats aient été manifestement bien informés sur la « discipline » et la pratique de la guerre. Dans une traduction de Peter Betham datée de 1544, James Purlilia, illustre soldat de l’empereur du Saint-Empire Ferdinand Ier, affirme, en effet, qu’une armée peu instruite dans les rudiments de la guerre court inévitablement à sa perte :

For theyr vnskylfulnesse is the great destructio, of the whole hoste, when they knowe not howe for to kepe theyr arraye, nae yet what to do, but lyke men astonysshed, voyde of all warlye knowledge, and nowe to learne the feates of warre, in whose hand the chyfe parte of the battayle doth stand, begynne to staye and proffer theyr backes21.

11Dans un traité de 1585, The Honorable Reputation of a Souldier, George Whetstone, lui-même soldat de l’armée d’Élisabeth Ire et dramaturge, élève à son tour la formation militaire au rang de vertu — au sens premier de virtus, c’est-à-dire impliquant le courage viril — que tout soldat se doit de posséder : « To say trueth, learning is the most pretious Ornament of a Souldier, and the necessariest vertue22 ». On croirait entendre les fiers commentaires de Fluellen dans Henry V : « I know the disciplines of war » (III.2.141).

12Dans A Briefe Discourse of Warre. Written by Sir Roger Williams Knight, with his Opinion concerning some parts of the Martiall Discipline23 (1590), Williams, éminent soldat gallois qui servit sous le commandement de Robert Dudley à la bataille de Zutphen (1586), puis à la mort de ce dernier sous les ordres de Robert Devereux, se réfère aux exploits militaires des plus grands généraux pour recenser ses propres « disciplines de la guerre » : « [Souldiers] must maintaine good Discipline […]24 ». À ce propos, il convoque César — le nommant « The most worthiest Caesar25 » —, ce grand général romain que Shakespeare associera à la figure d’Essex dans Henry V quand il croit encore pouvoir célébrer sa victoire en Irlande. Dès lors que Williams adresse son traité au général d’Essex — « To the most honorable, my singular and best Lord, Robert Earle of Essex26 » —, on peut en déduire qu’à ses yeux, Essex est en quelque sorte rien de moins que le « nouveau César », ainsi d’ailleurs qu’il sera intronisé par un récit hagiographique dans le Chœur de l’acte V de la pièce de Shakespeare — « Conquering Caesar » (V.0.28) — en anticipation de son retour triomphal. C’est donc dire l’implication de l’idéologie dans des arts visuels comme le théâtre sous couvert de mettre en scène l’histoire nationale et la victoire éclatante du triomphateur d’Azincourt.

13Or c’est ce même Robert Devereux, comte d’Essex, parti en Irlande le 27 mars 1599, afin d’y combattre la rébellion menée par Tyrone27, qui, autour de cette même année, dans Lawes and Orders of Warre Established for the Good Conduct of the Service in Ireland28, publie ses propres « disciplines de la guerre », qu’il adresse, en dédicace, d’une part, aux « hautes autorités militaires » mais également aux « soldats » et, d’autre part, aux « sujets de la Reine » :

To all Officers of the Armie, and all Coronels, Captaines, Officers and Souldiers of Companies, and all her Maiesties Subiectes and others, whom these Lawes and Orders ensuing respectiuely and seuerally shall concerne. Forasmuch as no good seruice can be perfourmed, or warre well managed where Military discipline is not obserued; And Military discipline cannot bee kept where the Rules or chiefe partes thereof bee not certainly set downe and generally knowen […]29.

14« The discipline of Warre shall be strictly kept30 », stipule expressément Essex. Shakespeare semble se faire l’écho de Robert Devereux, lorsqu’il délègue à Fluellen le soin de faire régner la discipline militaire sur le champ de bataille, sinon d’en réprimer les infractions : « discipline ought to be used » (III.6.55). Ce capitaine exemplaire semble ainsi être le porte-parole des préceptes énoncés par Essex dans son traité militaire. Serait-ce une manière plus subtile de faire l’éloge du général d’Élisabeth Ire ?

15Incidemment, on trouve une représentation graphique d’un capitaine d’infanterie, gravée en 1587 par le graveur hollandais Hendrik Goltzius31 (1558-1617), qui, soucieux d’enseigner les « disciplines de la guerre », reflète un idéal soldatesque, comme en témoigne la légende latine accompagnant l’estampe : « Præuius infractos reddo Dux Martis alumnos, / Spernere dum doceo cuncta pericla, meo », que l’on pourrait traduire par « Moi, capitaine de l’armée, je rends mes disciples invincibles, je circule pour leur enseigner à conjurer tous les dangers ». De fait, on peut voir un impeccable « déroulement », au sens propre du terme, de manœuvres en arrière-plan :

Figure 1. Hendrik Goltzius, The Captain of Infantry (1587).

Gravure sur cuivre, 28,5 x 19,2 cm.

Crédits : Londres, British Museum.

16Comment ne pas voir une possible parenté entre ce capitaine hollandais et le valeureux capitaine Fluellen qui s’évertue à maintenir la discipline sur le champ de bataille d’Azincourt ?

17À bien y regarder, tous ces traités militaires qui circulent en Angleterre forment un véritable « art militaire32 », voire un « art de la guerre », apparentés à ce titre au traité de Machiavel, traduit en anglais en 1562 par Peter Whitehorne sous l’intitulé « The Arte of Warre33 ». William Garrard, quant à lui, intitule son propre manuel The Arte of Warre Beeing the Onely Rare Booke of Myllitarie Profession: drawne out of all our Late and Forraine Seruices34 (1591).

II. Les emprunts patents de Shakespeare

18Dans une thèse soutenue en 1956, intitulée Shakespeare’s Military World, Paul A. Jorgensen est l’un des premiers à suggérer que le dramaturge emprunte très certainement à des préceptes édictés dans les manuels militaires qui circulaient à cette époque, tout en montrant le travail restant encore à faire pour sortir ces textes de l’anonymat : « Still we have not exhausted the riches available to a dramatist who took the pains to read current descriptions of the captaincy in newsbook and military treatrise35 ». Selon ce critique, Shakespeare ferait référence au traité de James Purlilia, The Precepts of Warre36, lorsque, dans Henry V, il fait entendre le grave et pompeux Fluellen condamnant Gower pour son indiscipline et son tapage nocturne sur le champ de bataille :

Fluellen. If you would take the pains but to examine the wars of Pompey the Great you shall find, I warrant you, that there is no tiddle-taddle nor pebble-pabble in Pompey’s camp. I warrant you, you shall find the ceremonies of the wars, and the cares of it, and the forms of it, and the sobriety of it, and the modesty of it, to be otherwise.

Gower. Why, the enemy is loud, you hear him all night.

Fluellen. If the enemy is an ass and a fool and a prating coxcomb, is it meet, think you, that we should also, look you, be an ass and a fool and a prating coxcomb, in your own conscience now?

Gower. I will speak lower.

Fluellen. I pray you beseech you that you will.

Exeunt

King Henry V. Though it appear a little out of fashion,

There is much care and valour in this Welshman (IV.1.69-82).

19En apportant ce commentaire un peu moqueur mais favorable à Fluellen via le roi Henry V présent en scène, Shakespeare pourrait bien, à nouveau, utiliser le mécanisme de la mise en abyme pour signaler tout le profit qu’il tire lui-même, au même titre que Fluellen, des emprunts à ces traités militaires. Dans ce passage, Jorgensen suppose que Shakespeare se réfère à Purlilia, qui rapporte l’ordre donné par Pompée à ses soldats de progresser discrètement et en silence sur le champ de bataille37 : « takyng example of Pompey […] warned al his soldiours pryuily to go wtout any brute or noyse makyng38 ».

20De même Shakespeare emprunte-t-il sans doute verbatim, à travers le personnage de Fluellen, à des manuels militaires sur la question éminemment technique des mines. C’est au nom de son savoir sur cet « ars militaris » — « Arte militarie39 », ainsi que le présente l’auteur lui-même John Smythe — que, lorsque Gower l’informe, au début de la scène, que le duc de Gloucester le somme de se rendre aux mines creusées par les sapeurs pour approcher des murailles d’Harfleur sans être vu, ni atteint par les forces ennemies, Fluellen s’insurge contre l’ordre au vu de la concavité des parois de la mine qu’il juge techniquement erratique :

Gower. Captain Fluellen, you must come presently to the mines: the Duke of Gloucester would speak with you.

Fluellen. To the mines? Tell you the duke it is not so good to come to the mines: for look you, the mines is not according to the disciplines of the war; the concavities of it is not sufficient. For look you, th’athversary, you may discuss unto the duke, look you, is digg’d himself four yard under the countermines. By Cheshu, I think a will plow up all, if there is not better directions. (III.2.54-64).

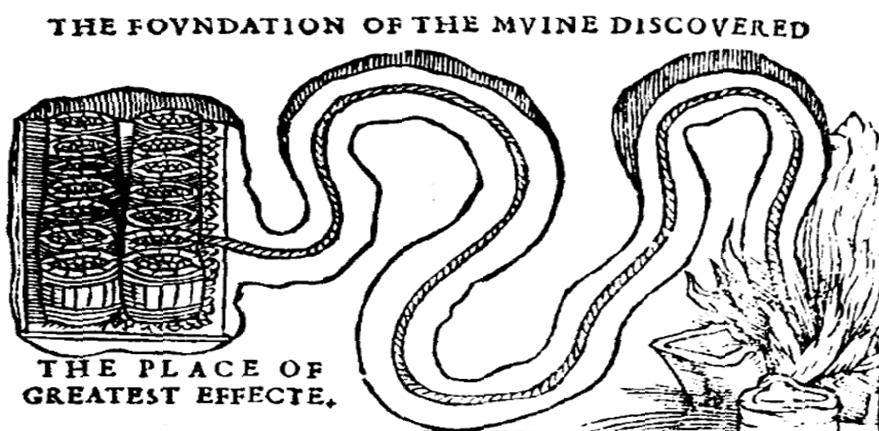

21Faute de meilleures instructions — « disciplines of the war » — sur la manière de creuser une mine, Fluellen se pense condamné à une mort certaine : il craint que les Français ne profitent de cette concavité insuffisante pour creuser une contremine quatre pas au-dessous et faire sauter les troupes anglaises qui tenteraient une « brèche ». Shakespeare fait probablement écho aux préceptes énoncés par William Garrard sur l’art et la manière de creuser une contremine :

These walled Countermines, seeme to be sufficient to finde out any other hidden or secrete deceite of ye enemie, neither nought they in my judgement, to be dispraised, as some doe, which cause them not to be made in their fortifications, alledging for their ercuse, the auoyding of expence, which presumption, perchance in the ende, will become the cause of theyr ruine40.

22Comme en témoignent les mots de ce passage repris verbatim — « countermines », « sufficient » —, Fluellen semble posséder la connaissance livresque, mais précise, d’au moins un de ces traités militaires de l’époque lorsqu’il proteste devant ce qu’il considère être un manquement aux recommandations militaires. Ainsi Garrard insistait-il sur le fait que les parois de la mine doivent être suffisamment larges pour permettre de contrer une attaque surprise destinée à enterrer vivants les soldats ennemis qui se risqueraient « sur la brèche ». Fluellen — qui de surcroît a des lettres et connaît son Machiavel sur cette question technique des mines — se réfère à ce sujet aux « règles des Romains » — « roman disciplines » (III.3.73). De fait, dans The Arte of Warre, Machiavel, en renvoyant déjà à ce propos à la science romaine, consacre justement toute une section sur l’art de creuser une mine — « Of Muynes and Placing of Poulder vnder Groundre, Wherewith Invinsible Fortresses, by Fire maye be Ruignated, when Ordinaunce cannot be broughte vnto them » — sans oublier les dangers que représente le « déminage » lui-même :

Also it wold be taken hede of, that the caue be not by no other means marde, so that the fyre maye breake oute: for which cause, it ought to be made, with the beginning therof sumwhat distate fro the place, that you mynde to ouerthrowe: to the intente that in makinge therof, the men of the same place doo not issue oute to lette you, nor perceiue the certayne place of the hurte, to be able to prouyde for it, and to make countermuynes to let the fyre brethe oute and pas withoute enie effecte, whereby all yowr coste and labor, maye becum vayne41.

23Incidemment, on trouve une estampe, insérée dans le texte même de Machiavel, qui illustre le péril que représente une « contremine » quand l’ennemi a découvert le lieu miné — on croirait y voir concrètement le danger que veut conjurer Fluellen :

Figure 2. Nicholas Machiavell, The Arte of Warre, written first in Italian by Nicholas Machiavell, and set for the in Englishe by Peter Whitehorne (1544).

Gravure sur bois, 6,7 x 11,2 cm, op. cit., sig. [B3r].

24On comprend donc peut-être mieux la colère de Fluellen et son audace contre un grand officier comme le Duc de Gloucester et plus particulièrement contre son capitaine Irlandais Macmorris qui visiblement concevait ses mines sans la « science romaine » que Fluellen ne manque pas de recommander : « He has no more directions in the true disciplines of the wars, look you, of the Roman disciplines, than is a puppy dog » (III.3.71-74).

25Fluellen n’était pas le seul à mettre en garde les soldats contre une mauvaise application des « disciplines de la guerre » en matière de construction d’une mine. Richard Hakluyt, témoin non fictif d’une explosion en 1589, dénonçait déjà les dangers d’une telle pratique dans ses célèbres Principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries of the English Nation made by Sea or Over-land […]42, texte publié d’abord en 1589, mais réédité dans une édition augmentée en 1599-1600 :

The same night the Miners were set to worke againe, who by the second day after had wrought very well into the foundation of the wall. Against which time the companies being in readinesse […] fire was given to the train of the mine, which blew up halfe the tower under which the powder was planted. The assailants having in charge upon the effecting of the mine presently to give the assault, performed it accordingly: but too soone: for having entred the top of the breach, the other halfe of the tower, with which the first force of the powder had onely shaken and made loose, fell upon our men: under which were buried about twenty or thirty, then being under that part of the tower43.

26Cette explosion ressemble à celle que prédit, sinon redoute, Fluellen : « I think a will plow up all, if there is not better directions » (III.2.64). Cette prédiction de plus n’est pas dépourvue de réalité historique, si l’on en croit la traduction de Vita Henrici Quinti (c. 1437-1438) par Tito Livio Frulovisi, qui fait le récit d’une « bataille dans les mines » pendant le siège d’Harfleur :

And the Duke of Clarence commanded on his partie his myners to vndermyne the grounde, in intent by that meane to surprise his enemie sodenlie within the Towne; but there aduerse partie, aduertised thereof, countermined the Englishmen. At whose meetinge wthin the grounde was a cruell and deadly conflict, but finallie the English were frustrate of theire intent, and were compelled to desist from the enterprise […]44.

27Le savoir très livresque de Fluellen sur la guerre ne semble pas, en définitive, si ridicule qu’il y paraît, malgré la volonté de Shakespeare d’accentuer le comique du personnage. Ainsi commence-t-on à comprendre que Shakespeare puisse à la fois faire revivre sur scène les grands manuels militaires de son temps, tout en montrant implicitement sa méthode de travail, l’insidieux détournement moqueur de l’auteur maniériste.

28Le dramaturge emprunte verbatim s’il le faut à des « traités militaires », écrits de la plume des grands officiers et généraux d’Élisabeth Ire, notamment pour évoquer l’épisode du siège d’Harfleur, où le roi Henry V, a contrario des traités, menace les femmes des pires sévices, si elles devaient être faites prisonnières. Dans son second traité militaire, publié en 1586 à Leyde, intitulé Lawes and Ordinances Militarie45, Robert Dudley, au nom de la « discipline de la guerre », s’indigne que l’on puisse « souiller » — « defile » — les femmes, les veuves et les vierges :

And insomuch as clemencie amongst men of warre in some respectes is a singular virtue: it is ordained that no man in any part of this seruice that he shall doe, shal lay violent handes vpon any woman with childe, or lying in childebed, olde persons, widowes, yong virgins, or babes, without especiall order from the Magistrate, vpon paine of death. Noe man of what degree so euer he be, shal enforce any wife, widowe, maide or virgin, and by violence defile anie of them vppon paine of death46.

29C’est en vertu de cette règle de conduite militaire que, dans A Larum for London (1582), l’aveugle Harman, lui-même autrefois soldat, implore les troupes espagnoles de ne pas commettre d’atrocités envers les plus « faibles » — « Olde men, weake women, and poore wretched infants, / Should be respected in the heate of slaughter. / O doe not this foule injurie to armes47 ». De même, dans The Pathwaie to Martiall Discipline […] (1582), Thomas Styward condamne également tout soldat qui s’aventurerait à souiller une femme : « Item, that no man of what degrée soeuer he be of, shall commit adulterie with maried wiues, nor inforce widdowes, maids or virgins: & by violence defile them, shall without mercie be punished with death48 ». Dans la droite ligne de ces théoriciens, George Whetstone stipule lui aussi que les prisonnières de guerre ne doivent pas être violées : « [It is] specially commanded, that the wemen which were taken in the warres, should bee kept from being defiled49 ». Essex formule le même impératif catégorique dans son propre traité — toute personne commettant un viol ou des violences contre des femmes sera punie de la peine de mort : « Rapes, Ravishments, unnaturall abuses, shall be punished with death50 ». Or, dans la pièce historique, Henry V reprend verbatim le vocable — « defile » — dans sa menace — « Defile the locks of your shrill-shrieking daughters » — au moment où il ne recule devant aucune outrance dans la cruauté pour décrire les « misères » et « malheurs » qui seront infligés aux innocents habitants de la ville d’Harfleur et à leurs femmes s’ils refusent d’ouvrir les portes de la forteresse, preuve probable que Shakespeare pourrait avoir eu connaissance de ces traités militaires :

If not, why, in a moment look to see

The blind and bloody soldier with foul hand

Defile the locks of your shrill-shrieking daughters;

Your fathers taken by the silver beards,

And their most reverend heads dash’d to the walls,

Your naked infants spitted upon pikes,

Whiles the mad mothers with their howls confused

Do break the clouds, as did the wives of Jewry

At Herod’s bloody-hunting slaughtermen.

What say you? Will you yield, and this avoid?

Or, guilty in defence, be thus destroy’d. (III.3.33-43)

30Le roi adopte ainsi une attitude interdite par les lois ordinaires de la guerre, bien qu’elle soit pratiquée et surtout efficace puisque la menace atteint son objectif. Ainsi discerne-t-on — même a contrario — une parenté entre la pièce de théâtre et les traités militaires qui circulaient à l’époque élisabéthaine, dont une filiation patente entre les préceptes des généraux d’Élisabeth Ire et le personnage d’Henry V qui s’en fait le chantre en les empruntant à l’envi.

31Henry V se montre néanmoins un fervent défenseur de la discipline militaire au sein de son armée qui réprime toute conspiration avec l’ennemi. Parmi les premières règles, sinon les plus importantes, édictées par Dudley, figure le principe ferme que quiconque comploterait contre sa « Majesté » sera « supplicié et exécuté » :

Whosoever shall conceale, or in any sort keepe secrete, Treason, any dangerous Conspiracie, or other practise which may be hurtfull, and may concerne the perill of her Maiesties person, or of her General, or the estate of this Armie, and shall not with all diligence reueale the same either vnto the Generall, or some other Officer of especiall trust, shal incurre the paines of death with tormets51.

32Le comte d’Essex stipule également que tout soldat qui conspire contre sa propre armée sera arrêté pour intelligence avec l’ennemi et condamné pour trahison :

No man whether hee be Souldier or other, English or Irish, shal haue conference or intelligence with any enemy or Rebell, that is in open action against her Maiestie, or harbour or receiue any such within the Campe, or any Towne, Fort, Castell, or Garrison, or shall sende or procure to be sent any victuall, munition or other reliefe to any enemy or Rebel in action, vpon paine of death: Except, such as shalbe auowed and warranted by me (or those that shall commaunde the Army in mine absence) to speake, conferre, or haue intelligence, or commerce with the enemy or Rebels52.

33Ainsi Shakespeare semble-t-il reprendre l’esprit et les mots du texte de ces sources, lorsqu’il s’ingénie à mettre en scène la condamnation des traîtres — « ces monstres anglais » (II.2.84) — qui, en échange de « quelques misérables couronnes », se sont engagés à « conspirer » contre leur roi et ont juré d’attenter à sa vie53 :

Henry V. See you, my princes and my noble peers,

These English monsters! My lord of Cambridge here,

You know how apt our love was to accord

To furnish him with all appertinents

Belonging to his honour; and this man

Hath for a few light crowns lightly conspired

And sworn unto the practices of France

To kill us here in Hampton. […]

‘Tis so strange

That though the truth of if stands off as gross

As black and white, my eye will scarcely see it.

Treason and murder ever kept together […].

I will weep for thee,

For this revolt of thine, methinks, is like

Another fall of man. —Their faults are open.

Arrest them to the answer of the law,

And God acquit them of their practices! (II.2.84-91 ; 102-105 ; 140-142)

34En roi avisé, Henry V, intraitable, se conforme ainsi à la lettre aux préceptes édictés par Dudley et Essex : tout traître doit être exécuté. La pièce de Shakespeare serait-elle une œuvre hagiographique voire idéologique au service des grands généraux d’Élisabeth Ire, et plus particulièrement d’Essex auquel il fait directement référence dans la pièce, dans le Chœur V ?

35Pourtant, en dépit de sa volonté de faire régner la discipline militaire, Henry V commet encore une infraction aux règles de la discipline militaire à la fin de bataille d’Azincourt en exécutant les prisonniers, exécution que Fluellen condamne comme « expressément contraire aux lois de la guerre » : « ’Tis expressly against the law of arms » (IV.7.1-2). Toutefois, en 1586, Robert Dudley suggérait une perspective radicalement différente sur cette difficile question du traitement réservé aux prisonniers de guerre, en expliquant que seul un « général d’armée » était habilité à donner un ordre de cette nature, semblable à celui que donne Henry V dans la pièce :

Euery Souldier shall present such prisoners as are taken to their Captaine immediatly at their returne to the Campe, and none shall either kill them, or license them to depart, without commaundement or leaue from the Generall, or other head Officer thereunto appointed, vpon paine of being disarmed, and banished the Campe54.

36Dudley affirme ainsi qu’aux grades les plus élevés, les généraux seuls ou apparentés étaient exemptés de cette règle d’humanité envers les prisonniers : le roi fait loi. Ainsi, quand la critique accuse Henry V d’être un roi machiavélique, en l’accusant de crimes de guerre55, le dotant d’une nature sombre portée à la « barbarie », elle pourrait en réalité faire une lecture biaisée des réalités des « disciplines de la guerre », qui sont plus nuancées dans les traités. En condamnant son roi pour avoir commis la plus « parfaite infamie », Fluellen pense probablement en termes de militaire du rang et non pas au niveau du commandement suprême qui concerne les grands généraux qui gouvernent. Shakespeare se montre donc bien informé des traités qu’il avait sans doute lus. En revanche, selon les préceptes édictés par Essex, toute exécution de sang-froid de prisonniers de guerre ayant déposé les armes et s’étant rendus est formellement interdite : « None shall kill an enemy who yeelds, and throwes down his Armes56 ». Ainsi Henry V contrevient-il nettement aux « disciplines de la guerre » lorsqu’il donne l’ordre d’exécuter les soldats français57, preuve possible voire probable que le dramaturge suit le détail du manuel militaire d’Essex à la loupe : « […] every soldier kill his prisoners. / Give the word through » (IV.6.37-38). On comprend donc mieux pourquoi Fluellen dénonce cet acte comme la plus « parfaite infamie » qu’on puisse perpétrer en conscience : « ’Tis as arrant a piece of knavery, mark you now, as can be offert, in your conscience now, is it not ? » (IV.7.2-4). Il est ainsi manifeste que Shakespeare emprunte pour cette scène moins à Dudley qu’au général d’Essex.

37Dudley précise, en outre, que tout prisonnier doit être présenté et rendu à son « capitaine », sous peine d’être dégradé et banni du camp : « All the soldiers are to present the prisoners they have taken to their captain as soon as they return to camp, and no one is to kill them or let them go, on pain of being disarmed and banished from the camp58 ». Ainsi Hotspur enfreint-il les règles de la guerre dans 1 Henry IV59 quand il refuse de rendre les prisonniers de guerre et se rebelle contre son roi Henry IV, lequel exige que lui soient livrés ces soldats, prisonniers que le jeune prince comptait échanger contre son beau-frère Edmond Mortimer60. De fait, la colère du roi paraît parfaitement légitime et justifiée :

Henry IV. Why, yet he doth deny his prisoners,

But with proviso and exception,

That we at our own charge shall ransom straight

His brother-in-law, the foolish Mortimer;

Who, on my soul, hath wilfully betray’d

The lives of those that he did lead to fight

Against that great magician, damn’d Glendower,

Whose daughter, as we hear, the Earl of March

Hath lately married. Shall our coffers, then,

Be emptied to redeem a traitor home?

Shall we but treason? and indent with fears,

When they have lost and forfeited themselves?

No, on the barren mountains let him starve;

For I shall never hold that man my friend

Whose tongue shall ask me for one penny cost

To ransom home revolted Mortimer. (1 Henry IV, I.3.77-92)

38Shakespeare rend ainsi visible sur scène des références lisibles, venues de manuels militaires qui, manifestement, dénoncent toutes formes d’indiscipline et d’insubordination.

III. L’art shakespearien d’ironiser sur les « disciplines de la guerre » ?

39Cette indiscipline militaire, Shakespeare s’ingénie pourtant aussi à la mettre en scène sous la forme de soldats indisciplinés chargés d’illustrer la rupture avec les « disciplines de la guerre » et la grande tradition de virtus des généraux d’Élisabeth Ire. À travers des poltrons comiques, le dramaturge s’amuse à opposer la rectitude des lois intangibles des traités militaires à la constante transgression de ces mêmes règles par une démarche éminemment disruptive et subversive. Cette pratique viserait-elle à tourner en dérision un sujet sérieux pour mieux ironiser sur son austérité ? Le spectateur doit-il, dès lors, se gausser de ces subversions comiques ou prêter une oreille plus attentive aux règles de la guerre ainsi détournées à l’envi ? Doit-on y voir un message plus sérieux voire ouvertement politique ? Selon Robert Dudley, en vertu du code moral de conduite militaire, tout soldat vivant de rapines et de larcins ou commettant des pillages est passible de peine de mort : « No man shall robbe or spoyle any Shop or Tent, or any victualler or Marchant coming for reliefe of the Campe or garrison, but in all good sort shall entertaine and defend them, vpon paine of death61 ». Dans Lawes and Ordinances62, rédigé par le comte d’Essex, mais publié à titre posthume en 1642, sans doute à cause de la censure exercée par la reine à la suite de la disgrâce de ce général en 1599, on apprend que nul ne peut « dépouiller » un soldat tombé sur le champ d’honneur, fût-il blessé ou sur le point de succomber : « No man shall take or spoile the Goods of him that dieth, or is killed in Service, upon pain of restoring double the value, and arbitrary punishment63 ». Ainsi, dans 3 Henry VI64, le père transgresse les « disciplines de la guerre » par le vol de quelques pièces d’or sur une victime qu’il vient de tuer, sans se douter que ses bras seront le linceul de son propre fils65 :

Father. Thou that so stoutly hath resisted me,

Give me thy gold, if thou hast any gold,

For I have bought it with an hundred blows.

But let me see: is this our foeman’s face?

Ah, no, no, no, it is my only son! (II.5.73-83)

40Selon la même loi dérivant de ces traités militaires, Bardolph, jadis ami de la taverne du roi, sera pendu pour avoir volé un ciboire — « [Bardolph] is like to be executed for robbing a church » (III.6.99-100) —, preuve que la discipline militaire l’emporte sur l’affect et que les règles militaires sont immuables :

Henry V. We would have all such offenders so cut off: and we give express charge, that in our marches through the country, there be nothing compelled from the villages, nothing taken but paid for, none of the French upbraided or abused in disdainful language; for when lenity and cruelty play for a kingdom, the gentler gamester is the soonest winner. (III.7.106-112)

41Ainsi Henry V incarne-t-il un idéal militaire fait roi en conformité à nouveau avec les règles de Dudley et d’Essex : il veille à ce que la discipline règne sur le champ de bataille, en dépit des amitiés passées. Incidemment, on trouve de nombreuses estampes tardives, puisque publiées en 1633, de Jacques Callot, mais intitulées Les Misères et les Malheurs de la Guerre, qui représentent la « soldatesque » — déjà présente sur le plateau du théâtre shakespearien — et les pendaisons de soldats vivant de rapines, autrement dit enfreignant les « disciplines de la guerre », si précieuses à Henry V et à son capitaine Fluellen :

Figure 3. Jacques Callot, La pendaison (1633).

Gravure à l’eau-forte, 7,2 x 18,4 cm.

Crédits : Paris, Bibliothèque Nationale de France.

42Cette estampe offre une représentation glaçante de soldats pendus pour avoir vécu de maraudes : Bardolph pourrait très bien faire partie de ces malheureux soldats que la guerre n’épargne pas, au même titre que les fantassins chargés de livrer bataille.

43Selon Robert Dudley, à nouveau, et comme dans la pièce, aucun fantassin chargé de monter à l’assaut ou de tenter une brèche, conformément au code d’honneur, ne peut désobéir à un ordre direct et « déserter » le champ de bataille — « absent himself from the place » —, sous peine d’être exécuté :

No man appointed to the defence of any Breach, Trench, or Streight, either Captaine or Souldiour, shall willingly leaue it, or vpon any false or imagined cause or excuse shall absent himself from the place, without sufficient warrant, vpon paine of death66.

44Le ton du comte d’Essex se fait péremptoire dans le traité lorsqu’il condamne l’affront que représente un tel manquement à la discipline de la guerre : « No man shall throw away his armes, or abandon his Ensigne, Cornet, or Gwidon, or flie away in any Battell or Skirmish, upon paine of death67 ». Aussi ajoute-t-il que tout soldat faisant défection devra en répondre devant un conseil de guerre :

A Regiment, or Company of Horse or Foote, that chargeth the enemy, and retreates before they come to handy-strokes, shal answer it before a Councell of War; and if the fault be found in the Officers, they shal be banished the Camp; if in the Souldiers, then every tenth man shal be punished at discretion, and the rest serve for Pioniers and Scavengers, til a worthy exployt take off that Blot68.

45Shakespeare n’hésite pas à mettre en scène cet aspect même de la discipline militaire sur le mode de la dérision comique — preuve supplémentaire qu’il suit probablement de très près ces traités militaires. Ainsi de la prise de la ville d’Harfleur, alors que le roi Henry V soi-même somme ses forces armées de tenter d’ouvrir une brèche et que Shakespeare choisit les soldats les plus couards — autrement dit les plus indisciplinés — pour s’y refuser, préférant la désertion69 avec cette excuse paradoxale pour un militaire de n’avoir pas d’autre « vie de rechange ». Négligeant les ordres, Nym et Pistol s’attardent à l’arrière, et Pistol se met à chantonner. Le rythme binaire et les rimes plates de la chansonnette tournent en ridicule rien de moins que le style héroïque lui-même : la base du traité de discipline militaire sert ici la parodie comique, avec Pistol empruntant à quelque rengaine supposée prôner ce qu’ils récusent :

Fluellen. On, on, on, on, on, to the breach, to the breach!

Nym. Pray thee corporal, stay, the knocks are too hot; and for mine own part I have not a case of lives. The humour of it is too hot, that is the very plain-song of it.

Pistol. The plain-song is most just, for humours do abound. Knocks go and come, God’s vassals drop and die,

And sword and shield

In bloody shield

Doth win immortal fame. (III.2.1-11)

46Les soldats comiques apparaissent ainsi comme tels en contrepoint des valeurs héroïques portées par Henry V, « manière » pour Shakespeare de jouer avec la rigueur des manuels militaires. Il s’amuse même à pousser plus loin la transgression des « règles de la guerre » en faisant du bravache Pistolet un matamore, un minable et ridicule fanfaron qui déclame rodomontades sur rodomontades pour feindre de jouer le rôle d’un preux chevalier, alors qu’il est un poltron notoire. C’est le matamore Pistolet qui est considéré en effet à tort par Monsieur le Fer — pur représentant des seuls valeurs militaires, comme son nom l’indique —, comme un « chevalier, le seigneur le plus brave, le plus vaillant et le plus estimé d’Angleterre » (IV.4.57-58), noble statut qu’il n’hésite pas à usurper dans l’espoir d’obtenir « une tonne d’or » : « I will have forty moys, / Or I will fetch thy rim out at thy throat / In drops of crimson blood » (IV.4.13-15). Ainsi fait-il déferler sur Monsieur le Fer les « mots » qu’on dirait tirés d’un dictionnaire de citations qui aurait pu être le célèbre « Beehive », dont Shakespeare aurait fait usage70 : « I’ll fer him, and firk him, and ferret him : discuss the same in French unto him » (IV.4.28-29). Lui qui n’a jamais coupé une gorge prétend désormais être un combattant hors pair qui ne recule devant aucun danger. Pistolet brasse de l’air plus qu’il ne menace véritablement son adversaire. Shakespeare en fournit lui-même le commentaire avec le page soulignant à juste titre que ce matamore « a la langue assassine mais l’épée en repos » : « he hath a killing tongue and a quiet sword » (III.2.67). Incidemment, Pistolet pourrait parfaitement illustrer la figure du « Capitan » ou « Matamore » de la Commedia dell’arte, issu du Miles Gloriosus de Plaute, telle qu’elle est représentée dans une estampe de Jacques Callot, datant de 1621-1622 :

Figure 4. Jacques Callot, Balli di Stessania, Scaramucia — Fricasso (1621-1622).

Gravure à l’eau-forte, 7 x 9,2 cm.

Crédits : Paris, Bibliothèque nationale de France.

47Ce « matamore », ennemi des champs de batailles, ne dissimule son incompétence à suivre les principes des traités militaires, au même titre que Pistolet, que par des coups de lame dans le vent71. Si la posture se veut celle d’un combattant, tout n’est que tromperie et faux-semblants. On croirait l’entendre déclamer ses vantardises face à Monsieur le Fer : « Ouy, cuppele gorge, permafoy, peasant, unless thou give me crowns, brave crowns; or mangled shalt thou be by this my sword » (IV.4.30-32).

IV. Une œuvre hagiographique voire idéologique ?

48Ces emprunts aux traités militaires des généraux d’Élisabeth Ire, et plus particulièrement à ceux du général Essex, — et le renversement de l’intangible rigueur de leurs préceptes sous forme de soldats comiques subversifs — ne feraient-il pas d’Henry V une pièce hautement politique et dangereuse à plus d’un titre ? Outre la célébration du vainqueur d’Azincourt, Shakespeare s’inscrit dans la grande tradition des « triomphes »72 pour dédier ouvertement au comte d’Essex un triomphe imaginaire, l’assimilant à rien de moins que le « victorieux César » embrochant la « rébellion de son épée » dans le Chœur de l’acte V de cette pièce, qui fut représentée entre mars et septembre 159973, date de l’expédition militaire du général d’Élisabeth en Irlande avant son échec et le piteux retour qui lui vaudra sa disgrâce :

But now behold,

In the quick forge and working-house of thought,

How London doth pour out her citizens:

The Mayor and all his brethren in best sort,

Like to the senators of th’antique Rome

With the plebeians swarming at their heels,

Go forth and fetch their conqu’ring Caesar in;

As, by a lower but as loving likelihood,

Were now the General of our gracious Empress,

As in good time he may, from Ireland coming,

Bringing rebellion broached on his sword,

How many would the peaceful city quit

To welcome him! (Chœur V, 22-34)

49Ainsi Shakespeare pourrait-il bien utiliser à nouveau la mise en abyme pour signaler tout le bien qu’il pense d’Essex et tout le profit qu’il tire de la lecture de son traité militaire sur cette même « discipline de la guerre » que son Fluellen s’évertue à faire régner sur le champ de bataille d’Azincourt. La pièce Henry V serait-elle, dès lors, une œuvre hagiographique, voire idéologique, à l’arrière-plan de laquelle se dessinerait une possible prise de position de la part de Shakespeare en faveur du général Essex ? Jonathan Bate suggérait déjà que le dramaturge pouvait être un partisan d’Essex :

Regardless of Shakespeare’s semiconcealed political intentions in making the allusion—one gets the sense that he is only somewhere a little over halfway to being an Essex man—it is easy to see how the two remarkably similar passages in Richard II and Henry V could have been perceived as pro-Essex74.

50Faire théâtre des traités militaires et notamment des préceptes édictés par le comte d’Essex n’ajouterait-il pas encore à l’enthousiasme idéologique latent accompagnant l’espoir de son retour triomphal ? Rendre visibles et visuels sur la scène shakespearienne des références venues du manuel d’Essex ne suggèrerait-il pas que le dramaturge sert aussi ses visées idéologiques ?

Conclusion

51Shakespeare, en maniériste, emprunte à toutes sortes de modèles de créations antérieures, en se moquant de cette « manière de faire ». Il pourrait donc tout aussi bien s’amuser à se mettre en scène dans le personnage de Fluellen afin d’avouer ses emprunts évidents à toutes sortes de manuels75. Les maniéristes usent à l’envi de la citation, de l’emprunt, non par un respect stérile, mais souvent au contraire, par goût du jeu, de l’ironie, sinon de la parodie, avec la désinvolture qui les caractérise : la notion même d’imitation est « la base, explicitement, revendiquée de la création maniériste76 » redira Claude-Gilbert Dubois à plaisir. C’est d’ailleurs, pour Gisèle Venet, ce qui fait le « génie de Shakespeare » — titre qu’elle emprunte à son tour à Jonathan Bate77 et choisit de conserver non sans raison :

S’il est en effet une partie saisissable du génie de Shakespeare, ce pourrait bien être sa promptitude à s’emparer des courants épars et des modes imaginaires ambiants, selon cette culture de l’emprunt qui n’est pas seulement la sienne mais aussi celle de ses contemporains partout en Europe. Sa facilité à se saisir des codes les plus traditionnels comme des « manières » les plus volatiles fait de chacune de ses œuvres un florilège de ce que pouvaient être les conventions créatrices du moment, soit qu’il les exhibe sous des modes parodiques, avec une perspicacité jubilatoire, soit qu’il les détourne plus subrepticement de leurs fonctions initiales pour en dériver son propre « art poétique », subtilement recomposé à partir d’un héritage de genres et de styles poétiques mis à l’envers ou mis en pièces78.

52Dans les Essais, Montaigne disait déjà de lui-même, dans un moment d’auto-critique amusée, comme Fluellen-Shakespeare, qu’il était en quelque sorte emprunteur de toutes mains. De fait, il a fondé sa créativité sur l’art de la réécriture :

Les abeilles pillotent deçà delà les fleurs, mais elles en font après le miel, qui est tout leur, ce n’est plus ni thym ni marjolaine : ainsi les pièces empruntées à autrui, [l’auteur] les transformera et les fondra ensemble, pour en faire un ouvrage tout à lui : à savoir son jugement. Son institution, son travail et son étude ne vise qu’à le former79.

53Tout processus de création maniériste possède ainsi ce goût de miel et le parfum entêtant des textes empruntés. Dans La Renaissance maniériste, Daniel Arasse définit à son tour le « maniérisme » comme un « art de l’art » qui manifeste toujours une attention particulière à la « technique de travail », sinon à la méthode suivie pour produire une œuvre :

Non seulement [cette définition] rend compte de l’effet de distanciation qu’exercent les œuvres maniéristes, mais elle laisse entendre qu’au cœur de la pratique di maniera, c’est la relation de l’art à sa propre technique qui devient l’objet d’une attention artistique particulière80.

54Dans Henry V, Shakespeare ironise donc sur sa manière de faire théâtre des préceptes édictés par Dudley et Essex. Ainsi peut-on s’autoriser à lire la pièce comme un traité militaire retranscrit sous forme dramatique, mis en scène sous tous ses angles — les techniques de fortifications, la discipline dans les rangs, la punition des indociles ou des traîtres, voire l’exécution des prisonniers selon le bon vouloir du roi — mais le tout retranscrit à la « manière » shakespearienne, sans dogmatisme pour autant, par le biais de ses emprunts à plusieurs manuels pour offrir sa leçon sur la discipline militaire.

55Une question plus sérieuse se pose, malgré tout, par-delà les choix esthétiques de l’écriture shakespearienne : s’agirait-il en plus, sous couvert d’écriture ludique, d’un manifeste politique chargé de rendre visible sur une scène de théâtre la plupart des préceptes édictés par le comte d’Essex, où l’on verrait Shakespeare, si précautionneux d’ordinaire, sortir de sa prudence habituelle pour célébrer ouvertement le retour du général victorieux qu’Essex finalement ne fut pas ? Faut-il, dès lors, voir dans la pièce Henry V une œuvre potentiellement hagiographique ? Ou déjà marquée par quelque engagement idéologique dont on sait, après la défaite du général, à quelle censure politique elle fut soumise — le Prologue et les Chœurs furent tronqués dans toutes les éditions après 1599, avant d’être rétablis dans l’édition posthume de 1623 ? Se pourrait-il qu’à ce moment de son œuvre, Shakespeare fasse se réincarner sur une scène une œuvre de papier dans une création dramatique pour s’impliquer dans la sphère du politique ? Esthétique et politique auraient-elles toujours eu ainsi partie liée ?

Bibliographie

ANONYME, A Larum for London or the Siedge of Antwerp, Londres, imprimé par Edward Allde pour William Ferbrand, 1602.

ARASSE, Daniel & TÖNNESMAN, Andreas, La Renaissance maniériste, Paris, Gallimard, 1997.

BATE, Jonathan, The Genius of Shakespeare, Londres, Picador, 1997.

BATE, Jonathan, « Was Shakespeare an Essex Man? », Proceedings of the British Academy, vol. 162, 2008.

BRITLAND, Karen & COTTEGNIES, Line (éds.), Henry V: A Critical Reader, The Arden Shakespeare, Londres, Bloomsbury, 2018.

CASTELLETTI, Michel, « A Picture of Pageantry and the Arches of Triumph: dramatic, visual, and literary representations of James I and the new Stuart dynasty through Thomas Dekker’s account of the 1604 Royal Entry and Stephen Harrison’s design for its setting », in VIDES, vol. 6, Oxford, Oxford University Press, 2018, p. 90-112.

DEVEREUX, Robert, Lawes and Ordinances of Warre established for the Better Conduct of the Army by His Excellency the Earl of Essex […], Londres, imprimé par John Partridge et John Rothwell, 1642.

DEVEREUX, Robert, Lawes and Orders of Warre Established for the Good Conduct of the Service in Ireland, Londres, imprimé par Christopher Barker, 1599 (?).

DELSINNE, John, « Le triomphe de Robert Dudley à La Haye (1586) : la représentation graphique d’une ‘scène de guerre’ à l’issue incertaine ? », Arrêt sur scène, Montpellier, 2026, à paraître.

DUBOIS, Claude Gilbert-Dubois, Le maniérisme, Paris, Presses Universitaires de France, 1979.

DUDLEY, Robert, Lawes and Ordinances Militarie sett downe and established by the Right Excellente Robert Earle of Leycester […], Leyde, imprimé par Andries Verschout, 1586.

DUDLEY, Robert, Lawes and Ordinances, set downe by Robert Earle of Leycester, the Queenes Maiesties Lieutenant and Captaine General of her Armie and Forces in the Lowe Countries: Meete and fit to be obserued by all such as shall serue her Maiestie vnder him in the said Countries, and therefore to be published and notified to the whole Armie, Londres, imprimé par Christopher Barker, 1586.

EDELMAN, Charles, Shakespeare’s Military Language: A Dictionary, Londres, Athlone Press, 2000.

FRULOVISI, Tito Livio de, The First English Life of King Henry the Fifth [c. 1437-1438], Oxford, Clarendon Press, 1911.

GARRARD, William, The Arte of Warre: Beeing the Onely Rare Book of Myllitarie Profession: drawne out of all our Late and Forraine Seruices, Londres, imprimé par John Charlewood et William Howe, 1591.

JORGENSEN, Paul A., Shakespeare’s Military World, Berkeley, University of California Press, 1973.

HAKLUYT, Richard, The Principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries of the English Nation made by Sea or Over-land […], Londres, imprimé par George Bishop, Ralph Newberie et Robert Barker, 1599.

HOLDERNESS, Graham, Shakespeare: The Histories, New York, St Martin’s Press, 2000.

HOLINSHED, Raphael, The Chronicles of England, Scotland and Ireland, Londres, imprimé par Henry Denham, 1587, p. 543-573.

KOPPELMAN George & WECHSLER, Daniel (éds.), Shakespeare’s Beehive: An Annotated Elizabethan Dictionary Comes to Light, New York, Axletree Press, 2015.

MACHIAVELL, Nicholas, The Arte of Warre, written first in Italian by Nicholas Machiavell, and set for the in Englishe by Peter Whitehorne, Londres, imprimé par John Kingston pour Niclas Inglande, 1562.

MERON, Theodor, War Crimes Law Comes of Age: Essays, Oxford, Oxford University Press, 1999.

MONTAIGNE, Michel de, Essais, éd. Bernard Cambeaux, Paris, Robert Laffont, 2019.

NETZLOFF, Mark, Agents Beyond the State: The Writings of English Travelers, Soldiers, and Diplomats in Early Modern Europe, Oxford, Oxford University Press, 2020, p. 139.

PEACHAM, Henry, The Compleat Gentleman, Londres, imprimé par John Legat, 1634.

PUGLIATTI, Paolo, Shakespeare and the Just War Tradition, Londres, Routledge, 2010.

PURLILIA, James, The Preceptes of Warre, setforth by James the Erle of Purlilia, and translated into Englysh by Peter Betham, Londres, imprimé par Edwarde Whytchurche, 1544.

RICHE, Barnabe, A Path-Way to Military Practise, Londres, imprimé par John Charlewood pour Robert Walley, 1587.

ROSSUM, Matthias Van & KAMP, Jeannette, Desertion in the Early Modern World: A Comparative History, Londres, Bloomsbury, 2016.

SHAKESPEARE, William, Henry V, éd. Gisèle Venet, trad. Jean-Michel Déprats, Paris, Folio théâtre, 1999.

SHAKESPEARE, William, King Henry VI Part 1, éd. Edward Burns, The Arden Shakespeare (Third Series), Londres, Bloomsbury, 2000.

SHAKESPEARE, William, King Henry IV Part 1, éd. David Scott Kastan, The Arden Shakespeare (Third Series), Londres, Bloomsbury, 2002.

SHELL, Alison, Catholicism, Controversy and the English Literary Imagination, 1558-1660, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.

SEO, Dong Ha, Military Culture of Shakespeare’s England, Birmingham, Birmingham University Press, 2011.

SMUTS, Malcolm, Political Culture, the State, and the problem of Religious War in Britain and Ireland, 1578-1625, Oxford, Oxford University Press, 2023.

SMYTHE, John, Certain discourses, vvritten by Sir Iohn Smythe, Knight: concerning the formes and effects of diuers sorts of weapons, and other verie important matters militarie, greatlie mistaken by diuers of our men of warre in these daies, Londres, imprimé par Thomas Orwin pour Richard Johnes, 1590.

SOMOGYI, N. D., Shakespeare Theatre of War, Londres et New York, Routledge, 1998.

VENET, Gisèle, « ’Ce n’est plus thym ny marjolaine’ As You Like It, ou l’atelier de la réécriture », Paris, Études Anglaises, 2016, p. 387-409.

VENET, Gisèle, Leçon littéraire sur Henry V de Shakespeare, Paris, Presses Universitaires de France, 2000.

VENET, Gisèle, « Shakespeare, maniériste et baroque ? », XVII-XVIII. Bulletin de la société d’études anglo-américaines des XVIIe et XVIIIe siècles, n°55, 2002, p. 7-25.

WILLIAMS, Roger, A Briefe Discourse of Warre. Written by Sir Roger Williams Knight, with his Opinion concerning some parts of the Martiall Discipline, Londres, imprimé par Thomas Orwin, 1590.

WHETSTONE, George, The Honorable Reputation of a Souldier, with a Morall Report of the Vertues, Offices, and (by abuse) the Disgrace of the Profession, Londres, imprimé par Richard Jones, 1585.

Notes

1 La source première de Shakespeare pour la dramatisation de la bataille d’Azincourt est la deuxième édition des « chroniques » de Raphael Holinshed. Voir Raphael Holinshed, The Chronicles of England, Scotland and Ireland, tome III, Londres, imprimé par Henry Denham,1587, p. 543-573.

2 Toutes les références sont tirées de William Shakespeare, Henry V, éd. Gisèle Venet, trad. Jean-Michel Déprats, Paris, Folio théâtre, 1999. Le texte anglais utilisé dans cette édition bilingue a été établi par Line Cottegnies et Gisèle Venet.

3 Paul A. Jorgensen, Shakespeare’s Military World, Berkeley, University of California Press, 1973, p. 73-74.

4 Les principales batailles nationales représentées dans Shakespeare sont les batailles de Saint Albans (1455) et la sanguinaire bataille de Towton (1461), que l’on retrouve dans 2 et 3 Henry VI (c. 1591-1592), la bataille de Castillon (1453) menée par John Talbot dans 1 Henry VI (c. 1590), et la bataille de Shrewsbury (1403) dans 1 Henry IV (c. 1596-1599), pour ne rien dire de la mythique bataille de Bosworth représentée dans Richard III.

5 À ce sujet, voir Gisèle Venet, « ’Ce n’est plus thym ny marjolaine’ As You Like It, ou l’atelier de la réécriture », Paris, Études Anglaises, 2016, p. 387-409.

6 Nicholas de Somogyi, Shakespeare’s Theatre of War, Londres et New York, Routledge, 1998, p. 54-89.

7 Charles Edelman, Shakespeare’s Military Language: A Dictionary, Londres, Athlone Press, 2000, p. 113.

8 Paolo Pugliatti, Shakespeare and the Just War Tradition, Londres, Routledge, 2010, p. 92.

9 Mark Netzloff, Agents Beyond the State: The Writings of English Travelers, Soldiers, and Diplomats in Early Modern Europe, Oxford, Oxford University Press, 2020, p. 139.

10 Barnabe Riche, Allarme to England Foreshowing what Perilles are Procured, where the People Liue Without Regarde of Martial Lawe. With a Short Discourse Conteyning the Decay of Warlike Discipline, Conuenient to be Perused by Gentlemen, such as are Desirous by Seruice, to Seeke their Owne Deserued Prayse, and the Preseruation of their Countrey, Londres, imprimé par Henrie Middleton pour C. Barker, 1587.

11 Ibid., sig. [A1r].

12 Mark Netzloff, Agents Beyond the State, op. cit., p. 112.

13 Anonyme, A Larum for London or the Siedge of Antwerp, Londres, imprimé par Edward Allde pour William Ferbrand, 1602.

14 Barnabe Riche, op. cit., sig. [F1r].

15 À ce sujet, voir R. Malcolm Smuts, Political Culture, the State, and the problem of Religious War in Britain and Ireland, 1578-1625, Oxford, Oxford University Press, 2023.

16 Voir Alison Shell, Catholicism, Controversy and the English Literary Imagination, 1558-1660, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.

17 Robert Dudley, Lawes and Ordinances, set downe by Robert Earle of Leycester, the Queenes Maiesties Lieutenant and Captaine General of her Armie and Forces in the Lowe Countries: Meete and fit to be obserued by all such as shall serue her Maiestie vnder him in the said Countries, and therefore to be published and notified to the whole Armie, Londres, imprimé par Christopher Barker, 1586, sig. [A2r-A2v].

18 Ibid., sig. [A1r].

19 Barnabe Riche, A Path-Way to Military Practise, Londres, imprimé par John Charlewood pour Robert Walley, 1587, sig. [A5r].

20 Albert Feuillerat, The Complete Works of Sir Philip Sidney, « Correspondence to Robert Sidney (XLII) », Cambridge, Cambridge University Press, 1923, p. 131-132.

21 James Purlilia, The Preceptes of Warre, setforth by James the Erle of Purlilia, and translated into Englysh by Peter Betham, Londres, imprimé par Edwarde Whytchurche, 1544, sig. [B2r].

22 George Whetstone, The Honorable Reputation of a Souldier, with a Morall Report of the Vertues, Offices, and (by abuse) the Disgrace of the Profession, Londres, imprimé par Richard Jones, 1585, sig. [F1r].

23 Sir Roger Williams, A Briefe Discourse of Warre. Written by Sir Roger Williams Knight, with his Opinion concerning some parts of the Martiall Discipline, Londres, imprimé par Thomas Orwin, 1590.

24 Ibid., sig. [B4r].

25 Ibid., sig. [A3r].

26 Ibid., sig. [A2r].

27 Graham Holderness, Shakespeare: The Histories, New York, St Martin’s Press, 2000, p. 25-28.

28 Robert Devereux, Lawes and Orders of Warre Established for the Good Conduct of the Service in Ireland, Londres, imprimé par Christopher Barker, 1599?.

29 Ibid., sig. [A1v].

30 Ibid., sig. [B1v].

31 Le graveur hollandais Hendrik Goltzius (1558-1617), exact contemporain de Shakespeare et maître reconnu du Maniérisme en gravure dans l’Europe du Nord, illustre en 1586 le brillant « triomphe » qui fut organisé à La Haye, avec plusieurs arcs érigés en l’honneur d’une visite prestigieuse, celle du général d’Élisabeth Ire, Robert Dudley. Goltzius est ainsi très probablement patenté à la cour d’Angleterre. Dans The Compleat Gentleman, on trouve, incidemment, un éloge fait par Henry Peacham (1576-1643) de l’art de Goltzius, dont les estampes peuvent être consultées à « Pope’s Head Alley » à Londres, relève-t-il, preuve irréfutable que toutes les gravures avaient circulé à l’époque élisabéthaine en Angleterre et que Shakespeare pouvait y avoir eu accès : « For a bold touch, varietie of posture, curious and true shaddow : imitate Goltzius, his printes are commonly to be had in Popes head alley. Himselfe was luing at my last being in the low Countries at Harleem […] ». À ce sujet, voir Henry Peacham, The Compleat Gentleman, Londres, imprimé par John Legat, 1634, sig. [P4v].

32 Dong Ha Seo, Military Culture of Shakespeare’s England, Birmingham, Birmingham University Press, 2011, p. 30.

33 Nicholas Machiavell, The Arte of Warre, written first in Italian by Nicholas Machiavell, and set for the in Englishe by Peter Whitehorne, Londres, imprimé par John Kingston pour Niclas Inglande, 1562.

34 William Garrard, The Arte of Warre: Beeing the Onely Rare Book of Myllitarie Profession: drawne out of all our Late and Forraine Seruices, Londres, imprimé par John Charlewood et William Howe, 1591, sig [A1r].

35 Paul A. Jorgensen, Shakespeare’s Military World, Berkeley, University of California Press, 1973, p. 71.

36 James Purlilia, The Preceptes of Warre, setforth by James the Erle of Purlilia, and translated into Englysh by Peter Betham, op. cit.

37 Paul A. Jorgensen, Shakespeare’s Military World, op. cit., p. 19.

38 James Purlilia, op. cit., sig. [B7v].

39 John Smythe, Certain discourses, vvritten by Sir Iohn Smythe, Knight: concerning the formes and effects of diuers sorts of weapons, and other verie important matters militarie, greatlie mistaken by diuers of our men of warre in these daies, Londres, imprimé par Thomas Orwin pour Richard Johnes, 1590, sig. [A2r].

40 William Garrard, The Arte of Warre: Beeing the Onely Rare Book of Mylllitarie Profession: drawne out of all our Late and Forraine Seruices, op. cit., sig. [P2r].

41 Nicholas Machiavell, The Arte of Warre, written first in Italian by Nicholas Machiavell, and set for the in Englishe by Peter Whitehorne, op.cit., sig. [B2v].

42 Richard Hakluyt, The Principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries of the English Nation made by Sea or Over-land […], Londres, imprimé par George Bishop, Ralph Newberie et Robert Barker, 1599.

43 Ibid., p. 141.

44 Tito Livio Frulovisi, The First English Life of King Henry the Fifth [c. 1437-1438], Oxford, Clarendon Press, 1911, p. 38.

45 Robert Dudley, Lawes and Ordinances Militarie sett downe and established by the Right Excellente Robert Earle of Leycester […], Leyde, imprimé par Andries Verschout, 1586.

46 Ibid., sig. [A3v].

47 Anonyme, A Larum for London or the Siedge of Antwerp, op. cit., sig. [E2r-E3v].

48 Thomas Styward, The Pathwaie to Martiall Discipline […], Londres, 1582, sig. [H4r].

49 George Whetstone, The Honorable Reputation of a Souldier, with a Morall Report of the Vertues, Offices, and (by abuse) the Disgrace of the Profession, op. cit., sig. [D2v].

50 Robert Devereux, Lawes and Ordinances of Warre established for the Better Conduct of the Army by His Excellency the Early of Essex […], Londres, imprimé par John Partridge et John Rothwell, 1642, sig. [B2r].

51 Robert Dudley, Lawes and Ordinances, set downe by Robert Earle of Leycester, the Queenes Maiesties Lieutenant and Captaine General of her armie and forces in the Lowe Countries: Meete and fit to be obserued by all such as shall serue her Maiestie vnder him in the said Countries, and therefore to be published and notified to the whole Armie, op. cit., sig. [A3r-A3v].

52 Ibid., sig. [A2r].

53 Cet épisode est emprunté directement aux sources de Shakespeare. Voir Raphael Holinshed, The Chronicles of Scotland, England, op. cit., p. 548 : « When king Henrie had fullie furnished his navi with men, munition & other prouisions, perceiuing that his capteines misliked nothing so much as delaie, determined his souldiers to go a ship-boord and awaie. But see the hap, the night before the daie appointed for their departure, he was credibilie informed, that Richard earle of Cambridge brother to Edward duke of Yorke, and Henrie lord Scroope of Masham lord treasurer, with Thomas Graie a knight of Northumberland, being confederat together, had conspired his death: wherefore he caused them to be apprehended. […] These prisoners vpon examination, confessed, that for a great summe of monie which they had received of the French king, they intended to haue deliuered the king aliue into the hands of his enimies, or else to haue murthered him before he should arriue in the duchie of Normandie. […] Having thus conspired the death and destruction of me, which am the head of the realme and gouernour of the people […] I am by office to cause example to be showed […]. And so immediatlie they were had to execution ».

54 Robert Dudley, Lawes and Ordinances Militarie sett downe and established by the Right Excellente Robert Earle of Leycester […], Leyde, op. cit., sig. [B3r].

55 Voir « Agincourt: Prisoners of War, Reprisals, and Necessity » in Theodor Meron, Henry’s Wars and Shakespeare’s Laws: Perspectives on the Law of War in the Later Middle Ages, Oxford, Oxford University Press, 1993, p. 154-171 ; « Crimes and Accountability in Shakespeare », in Theodor Meron, War Crimes Law Comes of Age: Essays, Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 67-121.

56 Robert Devereux, Lawes and Ordinances of Warre established for the Better Conduct of the Army by His Excellency the Early of Essex […], op. cit., sig. [C2v].

57 Cet épisode est par ailleurs directement emprunté des sources historiques de Shakespeare. Voir Raphael Holinshed, The Chronicles of England, Scotland and Ireland, op. cit., p. 554 : « But when the outcrie of the lackies and boies, which ran awaie for feare of the Frenchmen thus spoiling the campe, came to the kings eares, he doubting least his enimies should gather togither againe and begin a new field; and mistrusting further that the prisoners would be an aid to his enimies, or the verie enimies to their takers in déed if they were suffered to liue, contrarie to his accustomed gentlenes, commanded by sound of trumpet, that euerie man (vpon paine of death) should incontinentlie slaie his prisoner. When this dolorous decree, and pitifull proclamation was pronounced, pitie it was to sée how some Frenchmen were suddenlie sticked with daggers, some were brained with pollaxes, some slaine with malls, other had their throats cut, and some their bellies panched, so that in effect, hauing respect to the great number, few prisoners were saued ».

58 Robert Dudley, Lawes and Ordinances Militarie sett downe and established by the Right Excellente Robert Earle of Leycester […], Leyde, imprimé par Andries Verschout, 1586, sig. [B3r].

59 William Shakespeare, King Henry IV Part 1, éd. David Scott Kastan, The Arden Shakespeare (Third Series), Londres, Bloomsbury, 2002.

60 Holinshed introduit une confusion entre deux personnages historiques portant le nom de Mortimer. Historiquement, alors que l’un est le fils de Roger Mortimer, désigné par Richard II pour lui succéder, l’autre est l’oncle paternel et le beau-frère de Hotspur. Or, c’est ce dernier qui est fait prisonnier par Glendower. En raison de cette erreur, que Shakespeare reproduira lui-aussi à son tour, Holinshed impute à Henry IV, « infâme politique » — « this vile politician » (I.3.239) —, de sombres desseins pour maintenir prisonnier celui qu’il croit être l’héritier de Richard II. On comprend dès lors pourquoi, dans les sources comme dans la pièce, le roi rechigne à l’idée de libérer celui qui pourrait le détrôner.

61 Robert Dudley, Lawes and Ordinances Militarie sett downe and established by the Right Excellente Robert Earle of Leycester […], Leyde, op. cit., sig. [B1v].

62 Robert Devereux, Lawes and Ordinances of Warre established for the Better Conduct of the Army by His Excellency the Early of Essex […], Londres, imprimé par John Partridge et John Rothwell, 1642.

63 Ibid., sig. [B2v].

64 William Shakespeare, King Henry VI Part 3, eds. John D. Cox & Eric Rasmussen, The Arden Shakespeare, (Third Series), Londres, Bloomsbury, 2001.

65 C’est un moment glacial que Kenneth Branagh amplifiera dans son film en inventant une « anamnèse » transportant le spectateur au moyen d’un « flash-back » dans les souvenirs de la jeunesse débauchée d’Henry V, où l’on voit le prince Hal partager un moment de complicité avec Bardolph et ses compères qui font mine de l’étrangler par jeu, sinistre et mortifère anticipation de la scène de la pendaison.

66 Robert Dudley, Lawes and Ordinances Militarie sett downe and established by the Right Excellente Robert Earle of Leycester […], Leyde, imprimé par Andries Verschout, 1586, sig. [B1r].

67 Robert Devereux, Lawes and Ordinances of Warre established for the Better Conduct of the Army by His Excellency the Early of Essex […], op. cit., sig. [B2r].

68 Ibid., sig. [C3r].

69 À ce sujet, voir Jeannette Kamp, Matthias van Rossum, Desertion in the Early Modern World: A Comparative History, Londres, Bloomsbury, 2016.

70 George Koppelman, Daniel Wechsler (éds.), Shakespeare’s Beehive: An Annotated Elizabethan Dictionary Comes to Light, New York, Axletree Press, 2015.

71 Gisèle Venet, Leçon littéraire sur Henry V de Shakespeare, Paris, Presses Universitaires de France, 2000, p. 111.

72 Voir Michelle Castelletti, « A Picture of Pageantry and the Arches of Triumph: dramatic, visual, and literary representations of James I and the new Stuart dynasty through Thomas Dekker’s account of the 1604 Royal Entry and Stephen Harrison’s design for its setting », in VIDES, vol. 6, Oxford, Oxford University Press, 2018, p. 90-112. Voir également John Delsinne, « Le triomphe de Robert Dudley à La Haye (1586) : la représentation graphique d’une ‘scène de guerre’ à l’issue incertaine ? », Arrêt sur scène, Montpellier, 2026, à paraître.

73 « If the Chorus to Act V does indeed gesture towards Essex, then the play’s first performance can be dated between March 1599 and the late summer of the same year, before hopes of a glorious victory were dashed by the earl’s ignominious return », in Karen Britland & Line Cottegnies (éds.), Henry V: A Critical Reader, The Arden Shakespeare, Londres, Bloomsbury, 2018, p. 10 ; Henry V, op. cit., p. 381-382.

74 Jonathan Bate, « Was Shakespeare an Essex Man? », Proceedings of the British Academy, vol. 162, 2008, p. 18.