- Accueil

- > Shakespeare en devenir

- > N°10 — 2016

- > Introduction

Introduction

Par Claire Guéron

Publication en ligne le 21 septembre 2015

Texte intégral

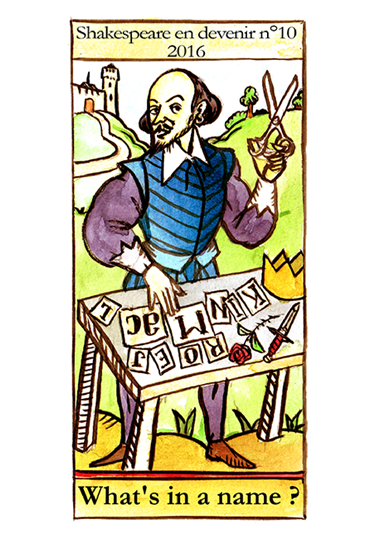

« What’s in a name? » interprété par Édouard Lekston.

Crédits : Édouard Lekston.

1La philosophie du langage, à l’ère de la première modernité, s’articule essentiellement autour du nom, les mots étant conçus avant tout comme le nom donné aux choses. Sous l’impulsion de la vague néo-platonicienne, le XVIe siècle a remis au goût du jour le débat médiéval entre cratylisme (le nom comme essence naturelle) et nominalisme (le nom comme convention arbitraire). Au théâtre et dans les poèmes dont il sera question dans ce volume, cette tension est féconde, permettant de confronter différentes fonctions du nom, notamment sa fonction référentielle (désignation d’un sujet pleinement constitué) et sa fonction performative (constitution ou transformation du sujet). C’est à travers l’appellation, fait d’interpeller un sujet ou de lui appliquer un nom, que cette tension prend une dimension dynamique, et permet de mettre en évidence les enjeux sociaux, politiques et culturels du nom à l’ère de la première modernité. De façon plus spécifique, on verra que c’est également autour de l’appellation que s’organisent la cohérence et l’originalité de l’œuvre littéraire.

2Les auteurs du présent numéro se sont intéressés aux modalités de l’appellation dans le théâtre de Shakespeare, dans la poésie narrative de Spenser et dans les recueils de sonnets de la fin du XVIe siècle. Tous démontrent l’importance des enjeux liées au nom par le biais de l’appellation, et s’intéressent à la façon dont la dimension référentielle du nom est complétée, concurrencée, voire sapée, par sa dimension performative.

3Laetitia Sansonnetti, dans « Onomastique et allégorie : la multiplication des appellations dans The Fairie Queene » analyse, par exemple, le fonctionnement de l’allégorie spensérienne. Elle soutient que l’allégorie, qui consiste à transformer un nom commun en nom propre, renvoie non seulement à l’essence du personnage, mais a également une valeur programmatique. Notant que les noms de Guyon et de Britomart ne signifient pas directement la tempérance et la chasteté, elle montre que « pour eux, le nom est un programme, de façon problématique, potentiellement contradictoire : pour Guyon, la tempérance est à acquérir ; pour Britomart, la chasteté est à redéfinir ». Cette valeur programmatique se retrouve dans la contribution d’Anna Maria Cimitile, « The senses of names : Shakespeare and early modern rhetorics and culture ». Cimitile rappelle que l’appellation, dans un dialogue de théâtre, implique souvent un choix entre plusieurs dénominations, et que ce choix peut prendre une valeur proleptique lorsqu’il annonce le parcours du personnage. Pour Cimitile, l’appellation « The Moor », qui remplace fréquemment le nom propre de « Othello », annonce le processus d’aliénation d’Othello et son identification finale au « Turban’d Turk » qu’il a tué pour le compte de Venise : « His is a progress towards becoming (verifying ?) the common yet alien name, the ‘Moor’ with a capital letter, something he finally achieves in the last speech before killing himself ». Dans son article « Processus d’appellation/interpellation et statut du personnage dans The Taming of the Shrew », Delphine Lemonnier-Texier rappelle qu’au théâtre, l’appellation est constitutive du personnage, puisque c’est elle qui « permet au corps de l’acteur d’être le support sur lequel la fiction du personnage est projetée ». Lemonnier-Texier montre comment cette fonction de l’appellation est exploitée et mise-en-abyme dans The Taming of the Shrew, où le recours au surnom « Kate » par Petruchio lui permet, par effets d’homonymie et de paronomase, de redéfinir et de formater le personnage de Katherina. Rémi Vuillemin, quant à lui, se penche sur la façon dont le nom de l’auteur, élément central du paratexte des recueils de sonnets publiés à la fin du XVIe siècle, permet de conférer une unité et une identité à l’ouvrage. Le nom contribue ainsi à l’émergence de la fonction-auteur, conçue, à la suite de Michel Foucault, comme l’entité qui délimite et définit un corpus, voire en assure la promotion : « Le nom de l’auteur est alors un signifiant, une coquille vide en attente de remplissage, se situant au carrefour d’enjeux littéraires, économiques et sociaux ; [...] en ces espaces liminaires [...] s’inscrit l’histoire de la constitution d’une fonction auteur ».

4Une autre tension relevée par les contributeurs à ce numéro est celle qui oppose la prolifération du nom à son absence. Samantha Frénée, dans « Tracing Cymbeline’s un-named queen » démontre qu’en privant de nom la reine de Cymbeline, Shakespeare indique que l’insularité isolationniste qu’elle représente ne peut mener qu’à la disparition dans l’anonymat de l’entité britannique, et, par extension, de l’Angleterre jacobéenne, tiraillée entre la tentation du repli sur soi et l’ouverture au monde extérieur : « England is identified as Rome’s imperial heir to the British Empire, a legacy which is fully assumed by Cymbeline and by James I whilst the figure of Cymbeline’s queen is consigned to the forgotten ashes of the anonymous past. » A contrario, Anna Maria Cimitile montre que la prolifération des noms, dans Richard III, sert à nier toute lecture providentialiste de l’histoire de l’Angleterre, ou même la simple idée de son évolution historique.

5À une époque où la filiation, l’honneur, le statut social et l’identité individuelle s’articulent autour de la reconnaissance du caractère représentatif du nom, les contributions de ce volume montrent bien à quel point les auteurs de la fin du XVIe siècle s’emparent de cette charge symbolique du nom pour non seulement sonder des questions de société, mais également assurer la cohérence poétique de leur œuvre.