- Accueil

- > Shakespeare en devenir

- > N°15 — 2020

- > Varia

- > Orson Welles dans Where is Parsifal? Un film d’Henri Helman (1984), ou la guerre des mondes

Orson Welles dans Where is Parsifal? Un film d’Henri Helman (1984), ou la guerre des mondes

Par Anne-Marie Costantini-Cornède

Publication en ligne le 18 février 2022

Résumé

This paper focuses on a relatively unknown film by the (then young) Parisian director Henri Helman, Where is Parsifal? (1984), which shows one of the last apparitions of Orson Welles on the big screen. The film was recently registered by The London British Film Institute. The paper discusses the film’s mythic and universalistic themes, as well as the poetic and burlesque approach. It also considers the film’s genesis, the exceptional circumstances as related to Welles’s presence, as well as the complex relationships between the director, the screenwriter and the actors in the filmmaking process, such as prone to highlight the internal mechanisms of the cinematic creation.

Cet article souhaite faire découvrir un film relativement peu connu Where is Parsifal? (1984), d’un jeune réalisateur parisien Henri Helman, récemment enregistré par le British Film Institute, qui montre l’une des dernières interventions d’Orson Welles à l’écran. Au-delà des thématiques mythique et universaliste du film et d’un double traitement poétique et burlesque, cet article se penche sur la genèse particulière du film et s’appuie sur plusieurs entrevues pour envisager son histoire exceptionnelle en coulisses, notamment concernant les circonstances entourant la présence de Welles, mais également les rapports indissociables et complexes entre réalisateur, scénariste et acteurs, qui forment les mécanismes et articulations internes de la création filmique.

Mots-Clés

Table des matières

Article au format PDF

Orson Welles dans Where is Parsifal? Un film d’Henri Helman (1984), ou la guerre des mondes (version PDF) (application/pdf – 2,2M)

Texte intégral

Orson Welles dans Where is Parsifal?

1Where is Parsifal? est un long métrage du réalisateur Henri Helman, un film britannique présenté au Festival International du Film à Cannes en mai 1984, en clôture de la catégorie « Un certain regard ». Bien qu’ayant pour producteur exécutif le célèbre Terence Young, connu pour ses réalisations de plusieurs James Bond, le film est resté relativement méconnu, notamment du fait qu’il fut peu distribué. Le réalisateur l’a récemment fait parvenir au British Film Institute de Londres, qui le recherchait comme « most wanted film » et était désireux de le conserver dans ses archives. Ce film est un peu un mystère, ou un miracle. Au-delà des questions critiques et techniques habituelles, des micro-analyses thématiques et narratives concernant le scénario, de la mise en scène ou de la réalisation cinématographique, ce film, « une fable humoristique et onirique1 », nous dit le réalisateur, une « comédie baroque et humoristique, […] folle, débridée, poétique2 », selon Le Figaro, va essentiellement nous intéresser du point de vue de sa genèse et de son histoire, inhabituelle, et en tant qu’exemple atypique d’une expérience peu commune. Nous pencher sur cette aventure de tournage particulière nous donnera un aperçu des coulisses du monde du cinéma à la fin du XXe siècle et des liens complexes qui régissent les rapports entre réalisateurs, producteurs et acteurs.

2Il s’agit là des débuts d’Henri Helman, c’est-à-dire de son second film après la réalisation du long métrage Le Cœur froid en 1977. Le réalisateur est alors âgé de trente-six ans et tout droit sorti de l’École Louis Lumière et de la prestigieuse « School of the Arts » de New York, aujourd’hui « Tisch School of The Arts ». Pour ce jeune réalisateur enthousiaste en devenir, il s’agit également de rencontres inopinées avec le monde du cinéma américain, producteurs, scénaristes et acteurs de renom. Where is Parsifal?, suite à une série de circonstances particulières, affiche en effet un casting tout à fait exceptionnel, à commencer par Tony Curtis qui incarne le protagoniste Parsifal. L’acteur est déjà fort connu pour plusieurs grands rôles, notamment dans Some Like It Hot de Billy Wilder (1959), Spartacus de Stanley Kubrick (1960) et The Last Tycoon d’Elia Kazan (1976). Le générique inclut également les non moins célèbres acteurs de films d’action Peter Lawford (Mrs Miniver, The White Cliffs of Dover), qui incarne ici Montaigue Chippendale, Donald Pleasence (The Great Escape, The Caretaker, The Last Tycoon) et Erik Estrada (Midway, Trackdown, et surtout, la grande vedette des séries policières à la télévision), et, plus miraculeusement encore, Orson Welles lui-même dans le rôle de Klingsor, le roi des gitans inopinément venu sauver Parsifal et le monde, et qui fait ici une de ses dernières apparitions sur le grand écran. La surprise, c’est que ces grands acteurs, à l’exception d’Estrada, « the treacherous baddie », ont tous infiniment plus d’expérience et de renom que le jeune réalisateur qui les dirige3. Le film a son histoire : l’histoire elle-même fait film.

3Parsifal Katzenhellenbogen réside dans la vieille demeure cossue de Montsalvat, la demeure de Hampden House, près d’Ayleshande, dans le Buckinghamshire, non loin de Londres. Le film est tourné en lieux réels et aux « Pinewood studios » au printemps 1983. Cet homme d’affaires ruiné, soucieux, vit avec une épouse excentrique, l’humaniste idéaliste et trop accueillante Elba (Cassandra Domenica, pseudonyme de Bertha Dominguez D.) et de leur fils Ivan, artiste pianiste au tempérament indépendant, incarné par Christopher Chaplin, autre surprise et petit miracle du casting. Le couple vit entouré de nombreux « amis », tous aussi originaux que peu scrupuleux, qui profitent sans compter de l’hospitalité de leurs hôtes : Morjack, le Magicien un peu fou (Vladek Sheybal) et sa blanche colombe ; Jasper (Arthur Beatty), le yogi noir et géant improbable de plus de deux mètres de haut et tout aussi improbable prophète passionné d’électronique, sorte de « Big Brother » inventif qui n’hésite pas à enregistrer les habitants des lieux ; Ruth (Nancy Roberts), la plantureuse Américaine qui aime cuisiner le bortsch, une soupe aux choux d’Europe centrale. Il y a également Trofimov, le Russe kleptomane (Edward Burnham), ou encore Beersbohm (Ron Moody, autre acteur alors connu pour The Flight of the Doves, Wrong is Right), baron autrichien désargenté qui s’improvise valet de chambre et confident de Parsifal ; puis Luke (Jay Benedict), le favori d’Elba ; la comtesse Veronika (Victoria Burgoyne) et Ripple (Anthony Dawson).

4Tous ces personnages loufoques, les protégés de Parsifal ou plus exactement de l’idéaliste Elba, composent une galerie haute en couleur. On dirait les chevaliers parodiques d’une table ronde quelque peu ébouriffée dans un monde qui tourne de moins en moins rond pour Parsifal, tant et si bien que ce dernier, grevé de dettes, aura maille à partir avec le bouillonnant Mackintosh (Donald Pleasence), l’intransigeant créancier écossais, bien sûr « enkilté » en bonne et due forme, qui entend bien se faire rembourser tous ses prêts. Plus tard, on fera la connaissance de Henry Board II (Erik Estrada), le « tycoon » de la publicité, et de son homme de main Montaigue Chippendale (Peter Lawford), une star du cinéma anglais sur le déclin : ils viendront en hommes d’affaires avisés s’enquérir d’une machine magique. Cette foule de personnages étranges, bigarrés, picaresques évoluent dans une comédie que l’on a pu qualifier de « folle », « débridée », « poétique » ou « onirique », c’est-à-dire au fond insaisissable, mais dont on aura pu tout de même saisir l’essentiel : comme l’affirme Joëlle Fontaine, « On aura compris que la maison de Parsifal est un microcosme de l’humanité4 ». Le genre du film interpelle également les critiques : « Ce film au scénario délirant », écrit Jacques Siclier, « cherche à allier le nonsense britannique à l’humour verbal et aux gags incongrus à la façon des Max Brothers5 ».

5C’est que Parsifal est un homme d’affaires imaginatif. Il a, en fait, co-inventé et racheté les droits de la géniale machine créée par le grand Rutovitz (Stuart Latham), lequel « a même inventé son vélo », et que l’on ne verra apparaître qu’en final, en silencieux et hiératique sauveur du « troisième type », orchestrer in-extremis un dénouement heureux. La drôle de machine aux mille et uns boutons lumineux est en effet capable de projeter des spots publicitaires dans les cieux, au moyen de rayons laser, et d’en décupler ainsi l’impact. On serait bien tenté de penser ici à ce Prospéro-Faust magicien (Walter Pidgeon) d’une futuriste Tempête, Forbidden Planet de Fred Leo Wilcox (1956) et à la fabuleuse machine d’une mystérieuse civilisation disparue capable de décupler les capacités du cerveau. L’invention est hors normes, sorte de zeppelin avant l’heure — la réalité du marketing n’a pas, depuis, tout à fait rattrapé la fable futuriste et l’invention demeure utopiste de nos jours —, mais pour Parsifal, qui tente à tout prix de la vendre aux grands argentés de ce monde, il s’agit de l’ultime planche de salut.

6Where is Parsifal?, nous dit le réalisateur, c’est « la rencontre de deux univers ». Il y a, d’un côté, le monde matérialiste en quête de reconnaissance sociale et de fortune, c’est-à-dire celui de Parsifal (ou celui des affaires tortueuses, lorsqu’un protagoniste aux abois s’essaye à d’âpres négociations avec de durs financiers), et, de l’autre, celui d’Elba, l’idéaliste humaniste qui, elle, répugne à voir cette machine vendue à de médiocres marchands du temple. C’est bien là, dans cette « comédie loufoque », qui « reprend le thème du bonheur » un peu à la manière de Certains l’aiment chaud, que se joue l’opposition de deux mondes, le monde de la magie et le monde de l’argent, comme le commente Henri Helman : « Le comique naît de l’irréductible opposition entre deux conceptions de la vie, celle des marginaux qui entourent la femme de Curtis et celle des hommes d’affaires pour qui tout passe par l’argent6 ». Berta Dominguez D., la scénariste, et également l’actrice principale, précise :

The legend of Parsifal is the legend of the fulfilled man. My story, in essence, is a simple one. In an epoch filled with a technically oriented mankind, I still believe man’s only salvation lies in his return to nature and to the language of his heart. And the words of Christ: « Thus I command You, that you love one another » ring out more powerfully than ever before. […] At Montsalvat, there is an unusual array of human beings, every race, colour, and creed. Yet they coexist; they are a family. The community at Montsalvat represents humanity in general. The message is simple. Love and understand one another7.

7Car le film est aussi une fable, et Parsifal, ce Perceval des temps modernes, se doit de trouver le Graal ou du moins un Graal, le sien propre parmi tous les Graals possibles. L’homme pressé pense d’abord au richissime Henry Board II — et quoi de mieux qu’un Erik Estrada, alors grande vedette de la très populaire série Chips, pour tenir ce rôle d’arrogant marchand du temple ? Pour lui, Parsifal jette ses derniers deniers et ultimes forces pécuniaires — Graal dérisoire ! — dans l’organisation du grand dîner qui doit sceller affaires et contrats, et, ce faisant, le tirer, lui, définitivement d’affaire. Mais l’affaire est loin d’être dans le sac, car lors de ce dîner « plein d’imprévus et assez surréaliste », nous dit le réalisateur, rien ne va plus ; de « ces originaux et marginaux divers » qui entourent l’excentrique Mexicaine, le maître de maison « essaiera vainement de se débarrasser pour recevoir dignement ses hôtes8 ». Et, bien sûr, rien ne se passe comme prévu : les mots et les choses, les êtres et les événements s’avèrent insaisissable, glissant vers le surprenant et l’incongru. Seul un coup de théâtre définitif et réparateur peut sauver la mise ou plutôt les mises de Parsifal, fussent-elles financières ou morales, et qui d’autre qu’Orson, alias Klingsor, le grand homme de théâtre et de cinéma, pour ce faire ? Le grand Orson arrive, et le monde change.

8La structure narrative, symphonique, oscille entre les deux genres de la fable poétique et de l’humour burlesque. La présentation de la galerie de personnages et le grand dîner en intérieurs sont encadrés par les séquences d’ouverture et de clôture en extérieurs poétiques : d’abord, une aérienne et ingénue Elba, qui virevolte en skate-board (cela aussi est futuriste !) dans des paysages urbains pluvieux, avant de chuter et d’être secourue par des pompiers. L’atmosphère légère s’annonce d’emblée, avant le générique, grandiose, tout en feux artifices.

Scène d’ouverture : en extérieur, l’intrépide Elba (Cassandra Domenica, alias Berta Dominguez D.) virevolte en skate sous la pluie

Crédits : Henri Helman, Where is Parsifal?

Scène d’ouverture : Tonalité à la Monthy Python

Crédits : Henri Helman, Where is Parsifal?

9On retrouvera les extérieurs à nouveau pour le coup de théâtre final et la grande démonstration paradoxale. Les deux tendances, poétique et burlesque, s’expriment essentiellement dans ces passages hors dialogues, heureusement combinés. L’ouverture est suivie de scènes de château en intérieurs et d’un long développement thématique. Les décors tortueux de la maison Montsalvat, dessinés par Malcolm Stone, n’ont certes rien de la sinistre Maison Usher ni de la magie éthérée du palais de Prospéro, mais ils montrent un capharnaüm d’objets hétéroclites qui encombrent l’espace et qui convoquent un univers échevelé et baroque à la Derek Jarman, un mindscape (ou paysage mental) tout en détours qui pourrait bien illustrer, en creux, les doutes du soucieux Parsifal.

Burlesque en Montsalvat : le ballet joyeux des protégés

Crédits : Henri Helman, Where is Parsifal?

10Le développement se déroule sur un rythme très soutenu par une longue succession de gags burlesques (dont l’humour verbal reste parfois difficile à saisir) qui animent le château. Mais cet huis clos cache aussi une incompréhension entre un fils solitaire et une mère perplexe, ou encore une incompréhension, que l’on devine grandissante, entre Parsifal et Elba, elle-même monopolisée par ces hurluberlus ou « amis-matamores » qui hantent les lieux. Parsifal, cerné, est lointain ; l’épouse éthérée s’éloigne de l’époux ; les structures familiales se délitent alors que le fils rebelle joue du piano et s’isole dans sa chambre.

Pourparlers : Parsifal (Tony Curtis) et Mackintosh (Donald Pleasence)

Crédits : Henri Helman, Where is Parsifal?

Chippendale (Peter Lawford) et Henry Board II (Erik Estrada)

Crédits : Henri Helman, Where is Parsifal?

Elba perplexe (Cassandra Domenica)

Crédits : Henri Helman, Where is Parsifal?

11On peut ici toutefois regretter le déséquilibre entre les deux veines amorcées en préalable : la veine burlesque, qui s’exprime essentiellement en intérieurs, et la veine poétique et futuriste des séquences d’ouverture et de clôture, silencieuses (qui relèvent de la réalisation pure), ainsi que des séquences qui mettent en scène le personnage de la machine mystérieuse, lesquelles permettent en effet l’éclosion d’une certaine fantaisie poétique. Une alternance plus grande entre comique et doute nostalgique eût sans doute été heureuse. Curtis nous montre parfois de forts moments de recueillement qui marquent des pauses salutaires dans le récit, de même que les scènes nocturnes en extérieurs accentuent la dimension poétique du film.

Le fils prodige : jeux de miroirs

Crédits : Henri Helman, Where is Parsifal?

Un Parsifal-Prospéro et la machine miracle

Crédits : Henri Helman, Where is Parsifal?

12Le développement est marqué par l’arrivée successive des deux superstars, Henry Board II le riche, avec qui l’on négocie, mais qui reste d’abord peu convaincu par la validité de l’invention, puis en coup de théâtre, Klingsor le roi des Gitans, contrepoint ironique au businessman et représentant d’un autre monde, antidote, celui de l’idéal et de la poésie. À chacun sa vérité, ou à chacun son Graal. La rythmique change, le film s’arrête à l’arrivée du Géant et marque une pause heureuse. Welles est bien le Géant, « a character larger than life […] », mais il apparaît également comme un personnage emprunt d’une émouvante vulnérabilité : « On the nights that he spent in Buckinghamshire, England, […], one had the feeling that within that huge colossus of a man there was a spirit like Lear’s trapped by the inability of man to change. At least, Welles, pioneer and prophet, did what he would to warn us9. »

L’arrivée du Géant

Crédits : Henri Helman, Where is Parsifal?

13De fait, dès lors que Welles apparaît, le rythme se ralentit, l’action reprend son souffle, montre comme un approfondissement. Les dialogues ou monologues se font plus lents, prégnants de sens. Klingsor le roi — ou Welles le grand — arrive et la roue tourne. On se précipite à sa rencontre, on lui ouvre la portière, il descend, on le choie et on l’accueille dans ces lieux comme le Messie ou le dernier survivant d’un monde ancien. Car le roi des gitans ou le magnat poète est un philosophe bohème, familier des grands espaces, et qui a pris le temps d’écouter, lui, le rythme du monde :

I am Klingsor the Nineteenth, overlord of an empire stretching across national frontiers from flower-filled Herzegovina to the far-flung lake shore of Chicago – where, as you know, there are only two seasons: winter… and August. (Where is Parsifal? 43:26-43:28)

Un grand roi, car « en mille ans, quelqu’un a-t-il jamais pu voler un Gitan ? »

Crédits : Henri Helman, Where is Parsifal?

14Il y a bien là une morale qui repose sur cette opposition entre le Graal — dérisoire — des Henry Board II et celui des poètes qui voudraient que d’aucun maîtrisât son destin plutôt que de chercher richesses et gloire. Car enfin où est le Graal ? Est-ce la machine magique qui apportera richesse et reconnaissance ? Ou est-ce un ailleurs ? Après que Parsifal s’est fourvoyé à vainement tenter de convaincre l’arrogant en mal de business facile, voilà que débarquent la Poésie et la Bohême, et le digne représentant d’un courant déjà représenté par une Elba romantique, qui rêve, elle, d’un monde de rêveurs. Board le marchand familier, voire vulgaire, non convaincu après ce dîner d’affaires désastreux, était reparti sans signer de contrat. Mais de manière providentielle, Klingsor le poète, lui, se laisse emporter par la verve écossaise. Il mise pour trois cent mille dollars. Plus tard, Board, pris d’un remords concurrentiel et financier, reviendra, et les enchères monteront. On ira même jusqu’à proposer cinq millions de dollars. Trop tard pour l’homme d’affaires. Klingsor est désormais partant.

Klingsor et Mackintosh : négociations

Crédits : Henri Helman, Where is Parsifal?

15Les écarts et les incompréhensions entre époux, comme entre les hommes d’affaires et poètes, auraient pu devenir tragiques, mais c’était compter sans la fable. Elba restera fidèle à ses valeurs jusqu’au bout. Alors que Parsifal, le matérialiste, s’évertue à trouver le moyen de vendre une machine dont Board ne peut qu’apprécier l’efficace des formules lapidaires — « Master your fat. Try Livi! » —, il appartient à Elba, l’idéaliste rebelle, de la trafiquer en secret pour passer son message, et cela d’un bout à l’autre du globe même. Car la machine présentée en final devant un public planétaire ébahi affichera fièrement : « Master your fate. Try Love! », jeu de mots heureux, vérités qui se retournent comme des gants — renversement emblématique de l’association paradoxale de mondes contraires.

16L’histoire se termine bien, évidemment, avec un Happy Ending à la manière d’Hollywood. Parsifal a son contrat : il est non seulement devenu riche, mais il a également, et surtout, retrouvé sa liberté et sa dignité d’homme. Certains critiques ont bien senti là un message. Ainsi de Jacques Siclier dans Le Monde : « Serait-ce un film plus profond qu’il n’y paraît ? ». Et c’est bien ainsi que le réalisateur l’a voulu d’ailleurs. Car le message, dans un heureux mouvement allant du macrocosme au microcosme, du planétaire au domestique, passe aussi, et surtout, enfin, du matériel aux mouvements de l’âme, celle de Parsifal en premier chef. En témoigne le silence respectueux de Curtis devant l’écran, en final, qui suggère en finesse l’émotion contenue. Au fond, ce que l’on peut voir en ce chevalier des temps modernes, c’est l’homme en devenir qui retrouve harmonie et simplicité, son humanité et ses vraies valeurs : le Graal, quoi.

Rutovitz l’inventeur énigmatique (Stuart Latham) et le coup de théâtre « Master your fate. Try love! » : leçon de vie

Crédits : Henri Helman, Where is Parsifal?

17Ceci est un film à costumes, nous dit le réalisateur, une fable poétique intemporelle, ou située dans un lieu hors du temps. Montsalvat, bien sûr, est un lieu mythique, et le film une allégorie qui emprunte à Chrétien de Troyes (1195-1212) le nom grandiloquent de Katzenhellenbogen et l’allusion au château légendaire, ce palais de l’aventure qui abrite le Graal. L’onomastique symbolique, qui rapproche les personnages loufoques et apparemment anodins d’aujourd’hui d’un monde légendaire plus profond et mystérieux, fait passer le récit du burlesque débridé au clin d’œil allégorique. Quant à la légende elle-même, nous en avons quelques interprétations : « No strict relevance to the legend of Parsifal (as interpreted by Wagner in his opera) is claimed by Berta Dominguez D., though undoubtedly she sees the Sky Printer as the Grail. So, in the end, Parsifal becomes the Holy Fool10. »

18Aux critiques de cinéma, souvent peu amènes, qui se seront étonnés de ne pas trouver d’allusion plus directe à la légende moyenâgeuse ou au Parsifal musical de Wagner, ou encore aux producteurs qui, certes mus par les meilleures intentions stratégiques du monde, auront choisi de supprimer dans la traduction française la dernière syllabe du titre et de transformer ce « Parsifal » en un laconique et ludique « Parsi », il faudra tout de même faire remarquer que le film, après tout, a bien ses sources légendaires, et qu’il existe bien une histoire de l’histoire. Car, ce qui surprend ici, si on choisit de s’appuyer sur les données génétiques du film, c’est l’effet de miroir social, philosophique et artistique qui s’est dessiné entre l’histoire dans le film et l’histoire du film.

Plongée sur spectateurs : Heureux étonnement… planétaire

Crédits : Henri Helman, Where is Parsifal?

Plongée sur spectateurs : Le Graal ?

Crédits : Henri Helman, Where is Parsifal?

Colombes, espoir ou le conte retrouvé

Crédits : Henri Helman, Where is Parsifal?

19On sera même autorisé à penser que le Graal ici glorifié, c’est en fait la réalisation artistique, ou le film lui-même. Parsifal, ou le Perceval moderne, c’est un peu comme le chercheur ou le réalisateur qui doit trouver sa voie et son inspiration premières, et pour qui le premier souffle est essentiel : l’effet de miroir, prismatique, entre l’auteur et l’œuvre, la situation fictive, intra-diégétique, et la réalité extérieure interpelle. À la manière d’un songe moyenâgeux ressurgi des brumes d’un passé mythique, incertain, et devenu conte d’aujourd’hui, plus tangible, âpre, en butte aux réalités crues des contingences terrestres, se reflètent toujours les mêmes vérités, essentielles, celles des valeurs contradictoires et d’une guerre des mondes infiniment renouvelée, une guerre que les « bons », ici, auront enfin gagné, parfois presque malgré eux.

Projet d’origine : réunion du « tycoon » (Welles) et du créancier (Olivier)

Crédits : « Orson Welles, Laurence Olivier : une première rencontre », Le Figaro, 1983, art. cit.

L’histoire en coulisses

20Henri Helman est né à Paris en 194711. Il suit une formation aux États-Unis et à Paris, où il s’entraîne comme cameraman. Il a déjà quelque expérience au moment de réaliser ce film, puisqu’il a été l’assistant de réalisateurs de renom comme Claude Chabrol, Michel Audiard, Jean-Louis Bertuccelli, ou encore le réalisateur américain Robert Parrish. Il réalise son premier long-métrage Cold Heart en 1977, une histoire surnaturelle et de suspense. Il travaille ensuite avec des acteurs comme Catherine Allégret, Georges Wilson, Claude Dauphin ou Michel Auclair. Il travaille comme écrivain pour Carlo Ponti. Puis il fait vite le choix de la réalisation. Ici, alors qu’il dirige Welles, rêvant lui aussi peut-être de trouver son Graal avec ce casting prestigieux, s’affirment déjà ses qualités d’ailleurs dûment saluées par Terence Young : « From all I have seen so far on screen, and my observation of Henry’s ability to handle actors of the calibre we’ve got here, I have come to believe in him. After this film, I think Henry will be a much-respected director12. »

21Henri Helman nous parle de ses motivations, de la proche collaboration entre scénariste et réalisateur et, ici en particulier, de son travail fructueux avec la scénariste Berta Dominguez, également l’actrice principale mentionnée sous le pseudonyme de Cassandra Domenica. La production exécutive fut déléguée à Young qui accepta de rendre service à son ami Alexandre Salkind, lui-même époux de la scénariste-actrice. Certains aspects de la vie nomade et agitée du couple pouvaient se retrouver dans les situations du film. Henri Helman évoque les enjeux (parfois difficiles) qu’il y a quand on impose ses choix artistiques et quand on collabore avec une scénariste si proche du producteur, et qui conduisent à des choix parfois contraints.

22Le réalisateur d’aujourd’hui commente également les rapports entre le producteur, le financier et le réalisateur ou artiste, parfois tendus. L’histoire de ce film est aussi celle de l’expérience de l’artiste, réalisateur ou scénariste, qui doit concilier idéaux artistiques et impératifs de rentabilité, toujours en butte avec de multiples exigences. En miroir de la rencontre des deux mondes du financier et du Gitan, la grande Quête du réalisateur dans ce milieu du cinéma moderne est aussi celle de gagner les batailles matérielles pour imposer sa vision au monde. Le réalisateur explique également comment le démarrage d’une carrière est essentiel, et comment les choses auraient pu être tout autres si le film avait connu un succès d’emblée, lui ouvrant notamment la possibilité d’une carrière aux États-Unis.

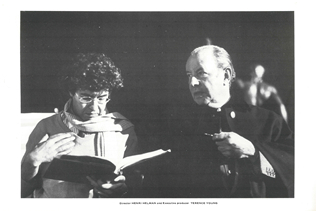

23Sur la question de la distribution, l’histoire en coulisses n’est pas moins rocambolesque, faite de retournements et d’opportunités inopinées, saisies au vol par les producteurs Alexandre Salkind et Young. L’arrivée de Curtis, de Pleasence et d’Estrada fut providentielle pour le film. Ces géants du cinéma ou héros de séries télévisées — à l’époque, Estrada est l’incontournable symbole du policier à moto et pièce essentielle du puzzle — devaient attirer le public. Et que dire d’Orson, celui qui arrive comme un demi-dieu dans l’histoire, comme dans l’histoire du film d’ailleurs : « Lorsqu’Orson est arrivé, tous se sont arrêtés de travailler sur le plateau. Tous avaient à cœur d’aller voir la grande arrivée, celui qui allait travailler pour le petit « Frenchie ». Il fallait donc accueillir le géant et la situation peu reluisante de l’acteur n’y changeait rien. C’est alors un Welles vieillissant (nous sommes en 1983), oublié par les producteurs et fatigué par les rivalités, les contraintes et les luttes avec tous les Henry Board d’Hollywood. Mais ce roi des Gitans, ou Perceval en double, en perpétuelles luttes sociales, personnelles et professionnelles avec le système, chassé de Hollywood et rêvant d’y retourner, désargenté, déchu, trahi presque à la façon de ce Falstaff agenouillé qui implore son roi dans le film éponyme — Falstaff, l’un de ses plus grands chefs-d’œuvre, et le personnage, nous dit Ishaghpour, est un peu l’auto-portrait fictif de Welles13 —, reste toujours le Géant quoi qu’on en dise, l’un de ces rares visionnaires ayant tenté d’imposer un souffle et un lyrisme au monde. Quelle aubaine dès lors pour le jeune « Frenchie » que de le diriger !

24Henri Helman raconte le moment de l’arrivée : « Nous sommes tous allés sur le perron et la grande limousine arrive. Je vais à sa rencontre et lui ouvre la portière. Il descend ». Le film, une nouvelle fois en intelligence de miroir, a repris cette arrivée presque telle quelle : la scène se passe comme dans la réalité. Ce qui suit est un bonheur d’émotion. Henri Helman se précipite pour filmer le pied du cinéaste qui sort de la voiture pour un plan en contre-plongée verticale, à la manière d’un plan wellesien précisément, dans Touch of Evil. Il s’agit là d’un simple emprunt en guise d’hommage. Le Géant comprend l’intention, mais il arrête le jeune cinéaste : « You will do that when I’m dead! ». Plus tard, si le grand Orson adressera au réalisateur un paternel et bienveillant « Don’t worry. You’re the boss! », il appréciera néanmoins de garder toutes ses prérogatives, notamment pour décider de ses costumes ou de son maquillage. Henri Helman précise : « Orson appréciait le fait que je sois français. Il avait besoin de s’approprier pleinement son rôle et il était content de pouvoir s’appuyer sur son costume pour cela. Il n’a pas éprouvé le besoin d’être doublé ». Et il ajoute : « Il avait conscience qu’il était une légende vivante ».

25Au fond, peu importe les motivations qui ont poussé Orson Welles à accepter ce rôle. Il nous plaira ici de penser que ce film d’un jeune réalisateur français n’a pas été choisi par lui complètement au hasard, ou pour des raisons purement matérielles, et que, contrairement à ce que certains critiques ont pu affirmer, cela n’a rien de « triste », et qu’il s’agit peut-être aussi d’un choix de cœur malgré, ou plutôt même à cause des difficultés de l’acteur délaissé. Car si le film oppose magie salvatrice et matérialisme frelaté, le financier et le poète, illustrant bien ainsi la guerre de deux mondes, on ne voit guère en quoi cela aurait pu contredire les sentiments et les émotions profondes du Géant meurtri.

Henri Helman et Terence Young sur le tournage de Where Is Parsifal?, printemps 1983

Crédits : Henri Helman

Henri Helman et Orson Welles

Crédits : Henri Helman

Filmographie du réalisateur

26Henri Helman a fait carrière dans le monde du cinéma et de la télévision. Il est réalisateur et scénariste. Il a écrit ou co-écrit les scénarios de la plupart de ses films. Il a été l’assistant réalisateur de Marcel Carné, Michel Audiard, Serge Korber, Claude Chabrol, Jean-Louis Bertuccelli et de Robert Parrish, de 1971 à 1974. Il met en scène la pièce Trois fois rien de et avec Catherine Allégret au Petit Montparnasse en 1983. Il a à son actif plus d’une trentaine de films, dans le genre du film d’action, Lagardère (2003), Cartouche (2009), ou du film psychologique, Le Piano oublié avec Jacques Perrin (2006), et il est particulièrement intéressé par le genre historique. Il réalise 1905 en 2005, Charlotte Corday (2008), Louis XI, le pouvoir fracassé, mettant en scène Jacques Perrin (2011), et récemment Richelieu, La Pourpre et le Sang (2014). Il prépare actuellement un film sur l’enfance de Voltaire. Si l’Histoire l’attire, l’artiste regrette que le film à costumes, coûteux par définition, ne soit plus autant considéré qu’auparavant, et surtout qu’il lui soit alloué de moins en moins de moyens.

Fiche technique de Where is Parsifal?

27Réalisation : Henri Helman

Scénario : Berta Dominguez D

Photographie : Norman G. Langley

Musique : Ivan Jullien et Hubert Rostaing

Montage : Peter Hollywood et Russell Lloyd

Son : David Crozier

Décors : Malcom Stone

Production : J. Arthur Rank Film Distributors, TriStar Pictures

Producteur exécutif : Terence Young

Producteur : Daniel Carrillo

Film de 83 minutes

Sorti au Royaume-Uni le 12 avril 1983 et en France le 13 avril 1988

Genèse du film Where is Pasifal? : Entretiens avec Henri Helman (Paris, 20 janvier, 25 mai et 15 juin 2020)

28(Extraits utilisés en préparation du texte)

29AMCC : Cher Henri, peux-tu nous en dire un peu plus sur les circonstances qui t’ont amené à la réalisation de Where is Parsifal ? C’est une histoire un peu extraordinaire, un « film miracle » a pu dire Berta Dominguez D., puisqu’il s’agit de l’un de tes premiers films, qu’il y avait eu une série d’idées heureuses en préalable, et que, de fil en aiguille, tous ces acteurs connus se sont présentés ou ont été sollicités pour jouer. Est-ce du fait de Terence Young ?

30HH : Tout est parti de mon amitié avec Berta Dominguez, la scénariste du film. Elle cherchait un réalisateur et lorsqu’elle a vu, lors d’une projection, ma comédie Jeux de quilles écrite par Catherine Allégret, elle a immédiatement téléphoné à son mari Alexandre Salkind, lui disant qu’elle voulait que je sois le réalisateur du film. Ensuite, celui-ci a demandé à Terence Young d’être le producteur exécutif. La réputation de ces deux noms, Salkind et Young, a permis de réunir tous ces grands acteurs. À l’origine, le rôle de Macintosh, le créancier écossais, devait même être tenu par Laurence Olivier et les deux monstres sacrés auraient été réunis à l’écran14 ! Mais cela n’a pas pu se faire car Laurence Olivier est tombé malade. C’est Donald Pleasance qui a joué le rôle.

31AMCC : Quel a été exactement ton rôle ? Certains critiques ont affirmé que l’histoire avait été mise en scène par toi pour une pièce de théâtre à Londres ?

32HH : Non, c’est inexact. Je suis le réalisateur du film, et la scénariste à l’origine est Berta Dominguez. Elle a voulu écrire cette fable humaniste et universaliste, étant elle-même d’origine multiculturelle ; c’est une forte personnalité, atypique, à cheval entre plusieurs cultures, mexicaine et indienne. J’ai simplement collaboré avec Berta pour réécrire le scénario au fur et à mesure de la réalisation, comme cela est très fréquent, en essayant parfois de guider ses choix pour affirmer ma vision de réalisateur et, si possible, rectifier ce qui me semblait moins efficace. La collaboration entre le scénariste et le réalisateur est continue. Mais cela n’est pas toujours facile quand la scénariste est aussi la femme du producteur !

33AMCC : Oui, effectivement, c’est toute la différence entre le script de début de processus et le script en fin de film. Tu es toi-même scénariste autant que — ou en même temps que — réalisateur pour la plupart de tes films. Préfères-tu avoir la responsabilité des deux activités pour un même film, et si oui pourquoi ?

34HH : Il est certain qu’être le scénariste de son film donne une plus grande liberté d’action, mais aussi une responsabilité plus lourde. On est seul maître, mais aussi seul responsable. On dit qu’un véritable cinéaste doit aussi écrire ses films. Ça se discute. S’appuyer sur la vision d’un autre peut aussi engendrer un univers personnel. Il y a des adaptations qui sont des chefs-d’œuvre. Ce qui compte au final, ce n’est pas le scénario, c’est le film. Le scénario n’est qu’un moyen, le châssis pour poser les couleurs et obtenir les images dont le réalisateur est le créateur.

35AMCC : Pourquoi avoir choisi le pseudonyme de Cassandra Domenica pour l’actrice jouant Elba ? Pourquoi ne pas avoir annoncé le nom de la scénariste puisqu’il s’agit de la même personne ? Ceci est intéressant notamment en rapport à la critique : l’histoire du film est restée un mystère. Les journalistes et les chroniqueurs n’ont manifestement pas compris la genèse du film.

36HH : Il y a dans le film des allusions appuyées à des aspects de la vie agitée et rocambolesque du couple formé par Berta et Alexandre Salkind. Ce dernier craignait d’être reconnu et a demandé à sa femme de ne pas apparaître sous son nom. C’est aussi ce qui explique l’effacement volontaire de Salkind derrière Young, ou même le fait que le film n’ait pas été vraiment défendu et distribué. Cette discrétion n’a pas aidé à la diffusion du film, mais là n’est pas la raison essentielle. Mais je n’ai pas de regrets, le film est là, intemporel, avec ses idées-phares, l’universalisme, la quête du bonheur par l’esprit et par l’imagination plutôt que par le matérialisme, qui donnent sa tonalité première au film et en forment le fil conducteur.

37AMCC : Justement, à ce sujet, penses-tu que cet aspect aurait pu être plus exploité, plutôt que la veine burlesque ? On peut voir un manque d’équilibre structurel entre le poétique, gratuit, le silencieux, le nocturne et le long burlesque en intérieurs ou les dialogues parfois abscons, il faut le dire. Et d’ailleurs, autre question, en tant que créateur, trouves-tu cela difficile de voir et de revoir tes films ? Personnellement, je déteste me relire, j’ai toujours peur de retrouver plein de défauts !

38HH : Oui, c’est toujours difficile de revoir ses films, on y découvre souvent des défauts, mais parfois aussi des réussites. Surtout, l’écriture cinématographique évolue très vite avec les nouvelles techniques, l’arrivée du steadycam et les facilités numériques. Le rythme de la narration a changé. Mais, en fin de compte, je me rends compte que si le fond du sujet est fort, peu importe la forme. Pour ce qui est du déséquilibre entre le poétique et le burlesque dont tu parles dans Where is Parsifal?, cela vient du fait que mes producteurs voulaient privilégier la comédie pour attirer le grand public. J’ai essayé de toujours faire passer la dimension universaliste dans ce burlesque baroque.

39AMCC : As-tu des regrets concernant certains passages de ce film, certaines choses que tu aurais mieux aimé contrôler et que tu n’as pas pu contrôler dans cette situation particulière ? Quelle est, en fait, la marge de liberté d’un tout jeune réalisateur face à de prestigieux producteurs et des scénaristes qui veulent garder le pouvoir de décision ? Ce genre de situation induit-il des frustrations pour un créateur enthousiaste ?

40HH : Tous les réalisateurs ont des regrets. Chaque film est le résultat de compromis de toutes natures. Chaque film est un enfantement douloureux. Il est certain que j’ai été dans une situation exceptionnelle et que les pressions ont été énormes, mais je n’ai pas été débordé et je n’ai pas eu le sentiment de perdre le contrôle. On m’a laissé libre de mes choix.

41AMCC : Tu as raconté en détail comment s’est passée la rencontre avec le grand Orson. Pendant le tournage, t’est-il arrivé d’être mal à l’aise ou irrité, ou de te sentir insuffisamment valorisé ? Trouves-tu que Welles a été un bon acteur ?

42HH : Ma relation avec Orson a été exceptionnelle. Il a été très respectueux de mes choix. Je crois qu’il a été content de travailler pour un jeune réalisateur français. Il avait compris ce que j’attendais de lui, et malgré une apparition relativement courte dans le film, il incarne un personnage avec une force qui écrase tous les autres personnages. Il est le point d’orgue du film, celui qui justifie tout. Le rôle lui plaisait, parce qu’il lui ressemblait d’une certaine manière. Un outsider qui vient tout chambouler. C’est un monstre sacré et je suis très fier de l’avoir dirigé.

43AMCC : As-tu pu avoir une idée vague, ou précise, de ses motivations à accepter le film ? A-t-il lui-même exprimé quelque chose à ce sujet ? Certains critiques se permettent de faire des suppositions à ce sujet. Etes-vous restés en contact ensuite ? Qu’a-t-il pensé du sort très incertain du film ?

44HH : Orson a d’abord accepté de jouer dans le film par amitié pour Alexandre Salkind qui avait produit son film Le Procès. Je ne peux pas non plus exclure qu’il avait, à cette époque, besoin d’argent et que la proposition tombait bien. Mais je sais aussi qu’il n’aurait pas joué dans le film si le rôle ne lui plaisait pas. Je n’ai malheureusement pas pu le revoir lorsque je suis allé à Los Angeles pour diriger les post-synchros. Il était malade et ne voulait voir personne.

45AMCC : Quelle est l’importance particulière d’un premier film pour la carrière d’un réalisateur ? D’un point de vue humain, symbolique, d’abord, mais également du point de vue de sa carrière future ? Le démarrage est-il essentiel ?

46HH : Ce n’était pas mon premier film, mais c’était une étape importante pour moi. Si le film avait rencontré le public, ma carrière aurait sans doute été différente. Peut-être serais-je parti aux États-Unis ? Mais, avec le recul, je n’ai pas de regrets. La vie américaine n’était pas faite pour moi. J’ai le sentiment que je n’aurais pas pu faire là-bas les films que j’ai pu faire ici, en France. Ma culture est française, européenne, et le cinéma est — comme tout art — par essence l’expression d’une culture.

47AMCC : Comment évalues-tu l’impact de la critique pour le succès d’un premier film et, par rebond, pour la carrière du réalisateur ? Comment as-tu considéré le comportement de certains critiques à l’égard de ce film à ce moment-là ? Et maintenant ?

48HH : Les critiques ne se rendent souvent pas compte des ravages qu’ils font. Les créateurs sont des personnes fragiles. Il y a certes des critiques généreux et délicats, mais la plupart se font un plaisir d’être méchants et destructeurs. Cela les met en valeur. C’est facile, quand l’art est difficile. Ils sont intelligents alors qu’il faut être sensible. Marcel Carné me disait que « si une seule personne a été émue par ton film, c’est que l’émotion est là et sera toujours là ! ». Je suis un créateur d’émotion, le reste, je le laisse… à la critique !

49AMCC : En tout cas quelle joie, quel plaisir et quel confort pour un critique que de pouvoir s’adresser directement au créateur ! Merci beaucoup d’avoir sincèrement répondu à toutes mes questions.

Bibliographie

Baudin, Brigitte, « Orson Welles et Tony Curtis en folie », Le Figaro, 22 mai 1984.

Chevrie, Marc, « Where is Parsifal ? de Henri Helman », in « Qui regarde quoi ? », Marc Chevrie, Hervé le Roux et Alain Philippon, Cahiers du cinéma n° 360-361 (été 1984), p. 64-69 ; p. 69.

Festival International du Film, Cannes, 11-23 mai 1984, 37e édition, Programme officiel du festival de Cannes, catégorie « Un certain regard », Paris, Immora, 1984, non paginé.

Fontaine, Joëlle, « Un dîner de dingues », Le Matin, 23 mai 1984.

Jamet, Dominique, « Where is Parsifal ? de Henri Helman : devine qui vient jouer ce soir ? », Quotidien de Paris, 24 mai 1988.

Schidlow, Joshka, « Welles, nabab tsigane », Télérama n° 1998, 27 avril 1988.

Siclier, Jacques, « Where is Parsifal ? » Le Monde, 25 mai 1984.

Les entretiens d’Anne-Marie Costantini-Cornède avec le réalisateur ont eu lieu à Paris, le 20 janvier, 25 mai et 15 juin 2020.

Notes

1 Henri Helman, cité in « Orson Welles et Tony Curtis en folie », Le Figaro, 22.5.1984, article de Brigitte Baudin. Le réalisateur a envoyé le film au British Film Institute fin 2019 et obtenu un DVD en copie d’où sont tirées les captures d’écran dans cet article. Je tiens à remercier Henri Helman pour la confiance qu’il m’a accordée pour la présentation de son film, pour m’avoir confié un DVD et de nombreux documents, ainsi que pour les nombreuses indications qu’il a bien voulues me donner lors de nos entretiens.

2 Brigitte Baudin, in « Orson Welles et Tony Curtis en folie », id.

3 Where is Parsifal?, ouvrage de présentation des distributeurs, Paris, Armand Rubin, 1984, p. 13.

4 Joëlle Fontaine, « Un dîner de dingues », Le Matin, 23.05.1984.

5 Jacques Siclier, Le Monde, catégorie « Culture », 25.5.1984.

6 Henri Helman, cité in « Orson Welles, Laurence Olivier : une première rencontre », Le Figaro, article de Marie Noëlle Tranchant dans la rubrique « Spectacles », 1983 (juin ?, date exacte incertaine). Le titre de cet article s’explique par le fait qu’à l’origine, il avait été question de réunir deux monstres sacrés à l’écran, rien moins que Laurence Olivier et Orson Welles. Olivier devait jouer le rôle de Mackintosh, le créancier écossais, mais cela n’a finalement pas pu se faire. Olivier, lui, le grand reconnu du théâtre et du cinéma, créancier de Welles, le baroque contesté et ballotté par les institutions, tout un symbole, perdu : quel dommage !

7 Berta Dominguez D., in Where is Parsifal?, ouvrage de présentation, op. cit., p. 9.

8 Henri Helman, in « Orson Welles, Laurence Olivier : une première rencontre », Le Figaro, 1983, art. cit.

9 Where is Parsifal?, ouvrage de présentation, op. cit., p. 16.

10 Where is Parsifal?, ouvrage de présentation, op. cit., p. 7.

11 Cette partie a été constituée à partir de plusieurs entretiens avec le réalisateur. Cf. ci-dessous. Les citations du réalisateur non annotées dans cet article sont tirées de ces entretiens.

12 Where is Parsifal?, ouvrage de présentation, op. cit., p. 11.

13 Youssef Ishaghpour, Orson Welles cinéaste : une caméra visible (III). Les films de la période nomade, Paris, Éditions de la Différence, 2001, p. 564.

14 Voir Marie-Noëlle Tranchant, Le Figaro, 1983, art. cit.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Anne-Marie Costantini-Cornède

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)