- Accueil

- > Shakespeare en devenir

- > N°7 — 2013

- > Éditorial

Éditorial

Par Muriel Cunin et Pascale Drouet

Publication en ligne le 17 octobre 2013

Texte intégral

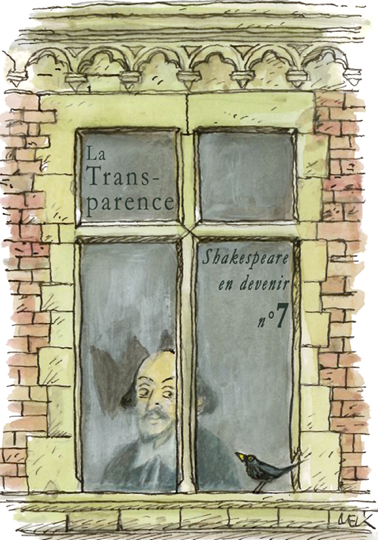

« La transparence » interprété par Édouard Lekston.

Crédits : Édouard Lekston.

1Concept relatif et complexe, la transparence est par définition ambiguë, dans la mesure où elle ne se conçoit qu’en relation avec son contraire, l’opacité. L’étymologie du mot (trans-parere = apparaître à travers) fait de la transparence ce qui transparaît et la rapproche ainsi de la notion de perspective (per-spectare = voir à travers). Elle peut donc être appréhendée en lien avec cette notion, au sens propre (optique et transparence) ou figuré (question du point de vue, de la lisibilité, de la représentation etc.).

2Il est intéressant de constater qu’en anglais l’usage de l’adjectif « transparent » (dont la première occurrence date de 1530, année de la publication du bien nommé Esclaircissement de la langue françoyse de John Palsgrave) ainsi que celui du substantif « transparency » tend à se développer à l’époque même de l’invention des miroirs de verre et alors que les prodigy houses font un usage de plus en plus libéral de ce matériau encore coûteux — « Hardwick Hall more glass than wall », dit un slogan bien connu à l’époque élisabéthaine.

3La complexité de la métaphore du miroir et la mise en scène des grandes demeures de l’époque prémoderne, qui semblent s’ouvrir totalement au regard tout en s’y dérobant sans cesse, posent la question de savoir si la transparence n’est pas une construction. Ce qui prétend être transparent laisse-t-il effectivement passer le regard ou reflète-t-il, au contraire, une surface ? Quels liens peut-on établir entre transparence et reflet ? Ne peut-on penser, comme l’affirme Michel Guérin dans La Transparence comme paradigme, que la transparence se voit, que « le monde de la transparence n’est pas celui où l’on voit clair enfin, après avoir dissipé des poches d’opacité ; c’est celui qui, ayant usé tous ses substituts et décidé de se passer désormais de “lieutenance” (de symbolicité, d’analogie), se voit forcé à la situation inédite de voir la vitre elle-même, plus que les objets à travers1 » ? La transparence n’est-elle pas, à l’instar du trompe-l’œil, à la fois illusion et conscience de l’illusion ? La question peut également se poser en termes linguistiques : le langage est-il plus transparent sans rhétorique ? Existe-t-il une rhétorique de la transparence comme il existe une rhétorique de la dissimulation ? Le langage qui se veut transparent ne devient-il pas lui-même un artifice ? Jusqu’où peut-on suivre Michel Foucault quand il oppose parrêsia (le franc parler, le courage de la vérité) et rhétorique dans ses derniers cours au Collège de France ? La transparence linguistique relève-t-elle uniquement d’un êthos, d’une droiture intime, d’une éthique de conviction ?

4On peut donc relier cette question à celles de l’identité et de l’intériorité : si la transparence pose la question de la frontière entre intérieur et extérieur (question également reflétée dans l’architecture élisabéthaine et jacobéenne), il convient de se demander s’il est possible de passer de la surface à l’intériorité.

5On peut également prolonger l’ensemble de cette réflexion en se demandant comment la notion de transparence, telle qu’elle est pensée dans les œuvres de la Renaissance, est interprétée et représentée dans les réécritures et adaptations des XXe et XXe siècles.

Notes

1 Michel Guérin (dir.), La transparence comme paradigme, Marseille, Presses Universitaires de Provence, 2008, quatrième de couverture.