- Accueil

- > L’Oeil du Spectateur

- > N°5 — Saison 2012-2013

- > Adaptations scéniques de pièces de Shakespeare

- > « De plus en plus de jour : de plus en plus de ténèbres sur nous » (acte III, 5) : un Roméo et Juliette lumineux et plastique

« De plus en plus de jour : de plus en plus de ténèbres sur nous » (acte III, 5) : un Roméo et Juliette lumineux et plastique

Roméo et Juliette. Mise en scène : David Bobée. Du 14 au 16 mai 2013 au Théâtre Auditorium de Poitiers. Durée : 2 h 50.

Par Annabelle Beaudry

Publication en ligne le 13 juin 2013

Texte intégral

1Après Hamlet, présenté au TAP de Poitiers en mars 2012, David Bobée et son groupe Rictus1 nous ont proposé, les 14, 15 et 16 mai 2013, une adaptation théâtrale et transdisciplinaire2 de la pièce Roméo et Juliette. De Roméo et Juliette, nous connaissons tous l'histoire : deux adolescents appartenant à deux familles rivales sont morts de s'être aimés. Cette histoire fait partie de notre culture commune, et il n'est donc pas nécessaire d'être un shakespearien aguerri pour apprécier l'audace scénographique de David Bobée et la nouvelle traduction de Pascal et d'Antoine Collin.

2À la froideur et au pourrissement qui caractérisaient l’atmosphère d’Hamlet David Bobée oppose un tout autre décor : l'espace est entièrement cuivré et la chaleur s'échappe des spots de lumière déjà allumés lorsque nous entrons dans le théâtre. Bobée nous propose une nouvelle fois une adaptation dépoussiérée et contemporaine, bien loin des adaptations classiques de Roméo et Juliette – comme celle d'Yves Beaunesne jouée les 22 et 23 mai 2013 au TAP. Entre drame élisabéthain et conte oriental, il est clair que cette mise en scène est placée sous la chaleur et la lumière estivales de Vérone. Chaleur qui excite les sangs des Capulet et des Montaigu. Encore une fois, Bobée nous surprend par l'ingéniosité de sa scénographie. Tout au long de la pièce, les comédiens déplacent des cubes cuivrés, nous faisant passer de la rue au balcon, du palais des Capulet au caveau familial, et ainsi de suite. Les jeux de mouvement des cubes combinés aux jeux, très nombreux, de lumières nous donnent des moments de pure poésie visuelle, notamment la scène du mariage entre Roméo et Juliette chez le Frère Laurent (acte II, scène 6). À nouveau, David Bobée nous montre sa haute maîtrise de l'espace.

3La mise en scène de Roméo et Juliette est construite en miroir avec celle d'Hamlet. En effet, nous retrouvons de nombreux procédés scénographiques similaires aux deux mises en scènes : un décor modulable, des déplacements chorégraphiés, des acrobaties prodigieuses, une plasticité très reconnaissable. Nous reconnaissons donc bien la patte bobéenne avec cette adaptation de Roméo et Juliette.

Photo : Compagnie Rictus-David Bobée, novembre 2012, Théâtre National de Chaillot

De gauche à droite : Pierre Bolo/Mercutio, Alain d'Haeyer/Frère Laurent, Serge Gaboriau/Montaigu, Wilmer Marquez/Samson, Jean Boissery/Capulet, Pierre Cartonnet/Tybalt (Acte I, scène 1).

4Sous les lumières écrasantes de Vérone, les Capulet et les Montaigu ressemblent bien plus à deux bandes de cités rivales qu'à deux nobles familles italiennes. Pour preuve, la rixe de la l'acte I, scène 1, n'est rien d'autre qu'une émeute, très chorégraphique, telle que nous pouvons en voir aux journaux télévisés.

Photo : Christian Ganet, Lyon Capitale, mardi 28 mai 2013, Les Subsistances de Lyon

Wilmer Marquez/Samson, Edward Aleman/Gregory (Acte I, scène 5).

5D'ailleurs, ce parallèle entre la mise en scène de Bobée et la réalité nous montre que celui-ci s'inspire directement du monde qui l'entoure, ce qui a le mérite de parler à tout le monde et notamment aux scolaires présents en masse dans la salle de théâtre pour assister à la représentation.

6Ce Roméo et Juliette,comme le Hamlet, est une pièce que l'on pourrait considérer comme transdisciplinaire. En effet, différents genres sont convoqués sur scène : un Mercutio « hippoper » (Pierre Bolo), espiègle, au débit de paroles proche de celui utilisé lors des « clashes » verbaux (notamment à l'acte II, scène 4) ; un Thibalt acrobate (Pierre Cartonnet), toujours sur un fil émotionnel instable, passant de la haine à la rage excessive ; une Lady Capulet chanteuse berbère (Hala Omran), interprétant le choeur (entre l'acte I et l'acte II), ou encore un Frère Laurent pianiste et joueur de saxophone (Alain d’Haeyer) accompagnant Lady Capulet lors du choeur. Ces choix produisent en effet du sens dans une vision transdisciplinaire et populaire du théâtre. David Bobée est un metteur en scène attaché au théâtre populaire3, un théâtre qui ne sépare pas les gens. Ainsi, Roméo et Juliette est une mise en scène qui ne sépare pas les disciplines. C'est très certainement cette mixité qui fait que chaque spectateur peut se reconnaître dans les mises en scènes bobéennes. Non seulement Bobée s'inspire des événements du monde qui nous entoure tous, mais il utilise aussi des références cinématographiques. Références faisant aussi bien appel à ses études cinématographiques qu'à la culture dite populaire. Si les références cinématographiques étaient évidentes dans Hamlet avec Dark Vador ou Batman, elles le sont beaucoup moins dans Roméo et Juliette. En effet, les références cinématographiques y deviennent techniques : nous avons des fondus comme lors de la nuit entre Roméo et Juliette où des rideaux blancs viennent masquer au fur et à mesure les corps enlacés des deux jeunes amants, ou encore des « cuts » sonores comme celui qui est présent à la fin de la rixe où le Prince, avec un geste de la main, met fin à la violence ainsi qu’à la musique. Ces fondus ou ces « cuts » sonores permettent de faire les transitions, esthétiquement réussies, entre les scènes. Le spectateur averti remarquera ces éléments ; celui qui ne l'est pas passera à côté sans que cela gâche quoi que ce soit de la pièce.

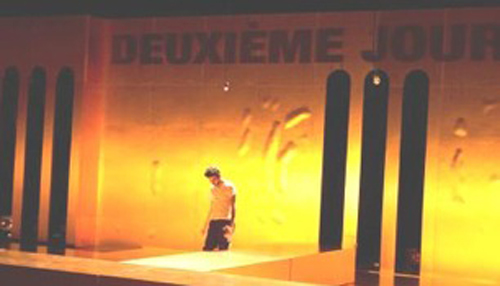

7En outre,au delà de la maîtrise de l'espace, Bobée rythme sa dramaturgie d'un compte à rebours : la pièce n'est plus découpée en scènes mais en jours – les cinq jours correspondent, naturellement, aux cinq actes. Ce découpage provoque un effet d'accélération de la dramaturgie. Nous savons, donc, que le cinquième jour correspond à la mort de Roméo et de Juliette. Le découpage, obtenu grâce à la vidéo, nous rappelle l'inévitable marche du destin qui va broyer les jeunes gens de Vérone. Bobée nous offre une scénographie mouvante et flamboyante, une dramaturgie rythmée et ingénieuse, servie par une traduction du texte shakespearien actualisée afin de mieux se faire entendre par les oreilles du XXIe siècle.

Photo : Compagnie Rictus – David Bobée, novembre 2012, Théâtre National de Chaillot

Mehdi Dehbi/Roméo (Acte II, scène 1).

8Comme pour Hamlet, David Bobée a utilisé une nouvelle traduction pour son Roméo et Juliette : celle de Pascal et d'Antoine Collin. Le texte est traduit de nouveau avec les mots d'aujourd'hui, avec les mots qui feront comprendre aux oreilles du XXIe siècle les intentions de Shakespeare. Ainsi pouvons-nous prendre pour exemple la rixe verbale entre Mercutio et Roméo à l'acte II, scène 4. Les jeux de mots placés en-dessous de la ceinture (présents dans le texte de Shakespeare) se retrouvent transposés dans une langue contemporaine – ces passages grivois ne manquent pas de provoquer l'hilarité des spectateurs4. Le travail entre le metteur en scène et ses traducteurs ressemble très fortement à une écriture de plateau, la traduction étant la forme finale des discussions entre eux. La traduction est adaptée à la mise en scène de Bobée, c'est donc une traduction très corporelle, une traduction ou le corps du comédien a autant d'importance que le texte. Pour preuve, la chorégraphie exécutée en guise de spectacle de danse au bal des Capulet (acte I, scène 5) par Wilmer Marquez et Edward Aleman.

9Le jeu des comédiens est, dans l'ensemble, juste, bien que nous puissions regretter un Roméo peut-être un peu sur-joué, notamment lors de la scène de sa mort (acte V, scène 3). À noter le jeu remarquable de Pierre Bolo/Mercutio qui rend à merveille l’espièglerie et l'humour de Mercutio, et celui, tout à fait remarquable également, de Sarah Llorca/Juliette qui nous plonge d'une manière lumineuse dans l'inconscience de l'adolescence. La pièce se termine magnifiquement avec Roméo, Juliette, Paris, Tybalt et Mercutio montant sur l'autel de la mort. Il faut apporter un regard critique à cette dernière image. Ce n'est pas Roméo ou Paris qui sont sur l'autel mais des symboles. Les symboles de jeunes vies fauchées,sacrifiées par la cité. Ce passage n'est pas présent dans la pièce de Shakespeare, c'est l’interprétation que porte le metteur en scène sur ce drame. Cette dernière image invite le spectateur à prendre un certain recul critique sur la pièce et, par extension, sur le monde dans lequel nous vivons.

10Bobée réussit à mettre un mythe, celui « d'étoiles filantes »5, à portée de tous. Sa mise en scène transdisciplinaire tend vers l'art absolu comme l'est l'amour des jeunes Roméo et Juliette.

Notes

1 Site internet de la compagnie Rictus – David Bobée : http://www.rictus-davidbobee.net

2 La transdisciplinarité est une caractéristique essentielle du théâtre de David Bobée. En effet, par ses mises en scènes, il essaye d’abattre le cloisonnement des disciplines. Une pièce comme Roméo et Juliette n'est alors pas seulement une pièce de théâtre dans laquelle on incorpore gratuitement des acrobaties ou du chant, mais c'est une pièce où l'ensemble de ces disciplines forme un tout.

3 Voir l’entretien avec David Bobée, mené par Annabelle Beaudry, dans ce même numéro de L’Œil du spectateur. Dans cet entretien David Bobée exprime sa vision du théâtre populaire.

4 Mercutio :« Pas un poisson, monsieur, ou alors une morue, monsieur, salée, et déjà plus ou moins moisie et périmé avant d'être consommé./ Il chante./ Une morue avariée/ Une morue avariée/ Est bonne quand elle est salée/ Mais une pute qui pue/ Ne doit pas avoir son dû/ Pour la saleté de son cul ». William Shakespeare, Roméo et Juliette (1597), Paris, Editions Théâtrales, coll. « En Scène », 2012, p. 73, traduction de Pascal et d'Antoine Collin.

5 Ibid, p. 21.