- Accueil

- > L’Oeil du Spectateur

- > N°3 — Saison 2010-2011

- > Mise en scène de pièces de Shakespeare

- > « A King, Lear » de François Sarhan, d’après Le Roi Lear de William Shakespeare1. Un patchwork d’images, de sons… et de sens ?

« A King, Lear » de François Sarhan, d’après Le Roi Lear de William Shakespeare1. Un patchwork d’images, de sons… et de sens ?

Par Estelle Rivier-Arnaud

Publication en ligne le 16 mai 2011

Table des matières

Texte intégral

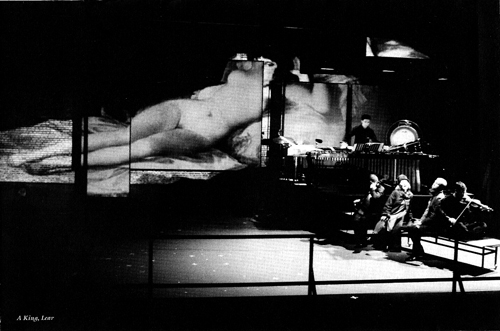

Programme Musique et danse, avril-juin 2011/Théâtre d'Orléans, p. 7.

1La trame de King Lear est, chacun le sait, complexe par sa densité, ses rebondissements, ses intrigues parallèles, sans omettre les scènes de torture ni celles de la tempête et de l’errance de Lear, de Gloucester ou d’Edgar non loin des falaises de Douvres. Folie, esprit (en la personne du Fou), conflits, désamour et réconciliations s’enchaînent dans une langue poétique, puissante, souvent émouvante. Assister à une représentation de cette pièce requiert généralement près de quatre heures d’attention chez le public qui, malgré sa curiosité certaine à l’égard d’une telle dramaturgie, n’en demeure pas moins vite lassé quand il s’agit de lui consacrer un temps par trop précieux.

2Est-ce cependant une raison suffisante pour réduire les réécritures de cette œuvre à une peau de chagrin ? La version opératique que proposait, ce jeudi 14 avril 2011, François Sarhan2 sur la Scène nationale du Carré Saint-Vincent, à Orléans, ne durait qu’une heure trente et ce n’était pas le souffle shakespearien qui l’animait. Que l’on revienne précisément sur le déroulement de cette adaptation musicale et chorégraphiée de la pièce afin de tâcher d’en comprendre la logique.

Synopsis

3L’espace scénique ne contient aucun décor. Seules deux estrades, l’une à jardin et l’autre en fond de scène, servent aux musiciens : deux violonistes (Naaman Sluchin et Yun-Peng Zhao), un alto (Franck Chevalier), un violoncelliste (Pierre Morlet) et un percussionniste (Miquel Bernat). À l’arrière-plan, un écran géant diffuse des images au cours de certaines scènes clefs de la pièce – nous en détaillerons le contenu dans la chronologie de l’action. L’ensemble de ce dispositif contemporain est noir et sobre. Le plateau central, que seul un banc occupe parfois, est fermé au pied du premier rang de spectateurs par une balustrade sur laquelle les interprètes s’accoudent ou posent leurs partitions.

4Le spectacle débute par l’intervention d’une narratrice (Johanne Saunier), en costume contemporain noir, qui n’est autre que le démiurge selon François Sarhan. On la nommera aussi le « chœur », pour reprendre une figure célèbre de la dramaturgie shakespearienne. Ce personnage omniscient explique succinctement en français la trame du Roi Lear,avant d’engager l’action en annonçant : « Voyons un peu comment cela s’est passé ». Au centre du plateau, quatre personnages sont regroupés. À mesure qu’on en indique le nom et la fonction, ces derniers se revêtent d’un manteau d’une couleur distincte : rouge pour Lear, marron pour Goneril, vert pour Regan et rose pour Cordelia. La narratrice s’exprime sans fioritures, à la manière d’un maître de cérémonie qui met en place sa distribution. S’adressant à l’un des interprètes, elle dit : « prenons lui », puis elle en désigne les caractéristiques majeures et le rapport qu’il entretient avec les autres personnages. Lorsque l’interprète en question est doté d’un rôle, il chauffe sa voix, entonne une mélodie tandis qu’on l’habille et le coiffe. Ainsi, Lear (Matts Johansson, baryton) commence les échanges en posant la question suivante à ses filles : « Which of you shall we say doth love us most3 ? » (I.1.51) Goneril, interprétée par un homme (Tore Sunesson, tenor) lui répond la première : « I love you the more », une phrase-refrain qu’elle répète à trois reprises. Regan (Katarina Lundborg, mezzo soprano) renchérit avec la même réplique avant que la parole ne soit donnée à Cordelia (Ulrika Ahlén Axberg, soprano). Tels des rapaces se jetant sur leur proie, les deux sœurs s’emparent alors de la plus jeune, lui fermant la bouche afin de l’empêcher de répondre à son tour. Et le « nothing », si paradoxalement chargé de sens dans la pièce de Shakespeare, est murmuré, chuchoté, de sorte qu’il en devient presque inaudible dans l’espace nu où il se perd. Désarmé face à ce silence inattendu, le roi ne dit mot lui-même. Il sort de scène, soutenu par Regan et Goneril tandis que violons et violoncelle tissent une mélodie tragique témoignant des premiers tourments du roi.

5La narratrice reparaît, annonçant la première visite de Lear chez Goneril. Le xylophone accompagne la brève introduction. Bientôt, les percussions s’invitent à la présentation tandis que des images sont projetées à l’arrière-plan. Ces dernières suivent une esthétique digne du surréalisme : des crânes de bêtes à cornes conversent sur fond de paysage battu par les vents. Les orbites creux et la rudesse de l’environnement désert qui les entoure confèrent à la scène un caractère lugubre, étrange et dérangeant. Est-ce là une représentation schématique de la lande anglaise ? Pendant ce temps, les musiciens, à l’exception du percussionniste dont les instruments servent de bande-son à la projection, se sont assis devant l’écran et rient de la scène qui reprend avec ironie l’échange que Lear a eu avec ses filles à l’acte I.

6Lear arrive enfin chez Goneril et, d’un cri aigu, entonne son « Does any here know me ? », (I.4.216) avant que Goneril ne le jette par terre violemment. Les archers font grincer leurs cordes. L’accompagnement sonore devient un brouhaha strident où se mêlent les cris et les querelles des protagonistes. Le terme « darkness » est alors appuyé, répété par les violonistes devenus momentanément membres de la maison de Goneril, tandis que Kent (Tore Sunesson de nouveau) fait son entrée. Le duel qui l’oppose à Oswald est joué sur deux plans : sur le premier, celui de la scène, Kent se débat tel un boxeur dans un combat face au vent ; sur le second, l’écran de cinéma, une ombre, celle d’Oswald, répond aux coups portés par Kent. Les violonistes participent aussi à la rixe en répondant sous forme d’onomatopées aux répliques lancées par Kent. Tandis qu’il est frappé par les serviteurs de Goneril (joués par les autres comédiens dévêtus de leur manteau), Kent ne cesse de répéter : « Fortune Good night : smile once more ; turn thy wheel » (II.2.171). La phrase devient de plus en plus chaotique à mesure qu’on le frappe ; aussi, avant que le fidèle sujet de Lear ne s’écroule, elle n’est plus qu’un halètement, un souffle, un râle.

7Chez Regan, la querelle se poursuit. Une ronde de chiffres est entonnée : « fifty, forty-nine, forty-eight », que restera-t-il de la suite de Lear dans cet autre foyer qui lui est devenu hostile ? Sur l’écran géant, le crâne de bête à cornes reparaît. Une main invisible le malmène, il tente de se relever, mais il retombe et disparaît dans la lande, des images qui ne sont pas sans faire songer au cinéma surréaliste de Luis Buñuel. Pendant ce temps, les quatre interprètes principaux sont venus s’installer au premier plan sur un banc. L’éclairage ne laisse deviner que leurs silhouettes, comme s’il s’agissait soudainement d’un théâtre d’ombres chinoises. Le quatuor imite une bête à quatre têtes : l’un des corps est couché sur un banc, tandis que les autres imitent des gestes de fornication et, d’une voix volontairement ridicule, semblent se rire de la déchéance dans laquelle s’est jeté le roi lui-même. Puis un silence profond laisse place à un canon à quatre voix : une mélodie harmonieuse qui coupe court à ce déferlement d’obscénités et de cacophonie. Le palimpseste des styles, entrecroisant influences cinématographiques et inter-théâtralité, s’ancre fermement dans la représentation qui mêle pantomime, musique, danse, imagerie et chant.

8De nouveau, des images sont projetées : y défilent des figures abstraites en version accélérée dans des décors-papier qui n’évoquent pas de lieu précis. Est-ce le dérèglement de l’esprit de Lear que l’on figure ici ? Les percussions animent ce délire d’images robotisées qui n’ont ni queue ni tête. La narratrice vient compléter la scène d’un récit pour le moins… répétitif : à six reprises, elle présente les personnages de la scène qui doit suivre. Cordelia jouera Edgar et Goneril, Edmund. « Cet Edmund est une ordure », déclame le chœur avant que ne l’interrompe enfin l’un des musiciens. Il lui chuchote à l’oreille que la scène vient d’être jouée six fois de suite. Le chœur s’insurge : « non, ce n’est pas possible », et décide alors de rejouer la scène, mais cette fois-ci, à l’envers ! Les interprètes marchent à reculons, le disque se raye, la narratrice vient s’écrouler sur la rambarde à l’avant-scène. Déconcertant ! Quoiqu’il s’agisse peut-être d’un clin d’œil ironique aux nombreuses adaptations du Roi Lear qui en déforment l’essence ? Remonter le texte à rebours équivaudrait à produire de la nouveauté ? Malheureusement la subtilité d’une telle interprétation échappe au moment de sa réalisation en scène, ce qui ne la rend que plus gratuite.

9Pauvre Tom (joué par Ulrika Ahlén Axberg) fait alors son entrée. Il demande l’aumône. Kent et Lear croisent son chemin, ce qui déclenche la folie du roi. La musique se dérègle ; une femme muette vêtue de noir (Julie Verbinnen) vient animer le corps du roi qui ne sait plus synchroniser ses gestes. Il est devenu un pantin que seule la conscience (l’ombre noire ?) maintient en vie. La scène du faux procès est alors jouée (III.6) dans une version abrégée. Comme pour faire suite à l’impression d’immuabilité que Lear donne à ses compagnons d’infortune – Pauvre Tom ne l’a-t-il pas comparé à un mobilier4 ? –, Lear s’effondre au sol où il reste inerte. Sa « conscience » (la femme en noir) essaie en vain de le ranimer, soulevant un membre puis un autre, faisant rouler le corps passif puis le tirant par les pieds. On finit par le couvrir d’un manteau marron, puis on le malmène de nouveau et, dans un sursaut, Lear chante de sa voix grave : « There is hell, there is darkness », comme pour anticiper la scène de torture qui va suivre.

10L’image prend le relais de l’action : qu’y représente-t-on encore ? Est-ce une scène de torture? Les percussions reprennent et le chœur entre de nouveau en scène pour convoquer Regan et Goneril qui s’apprêtent à énucléer Gloucester (III.7). Celui-ci est interprété par l’un des musiciens et c’est dans un concert de violons que ses yeux sont arrachés : à leur emplacement, deux taches rouges apparaissent ne camouflant fort heureusement que très grossièrement les orbites. Resté seul en scène, Gloucester s’exprime avec son violon : une mélodie assurément tragique s’en échappe et est vite rejointe par l’une des répliques les plus explicites de la pièce : « I stumbled when I saw » (IV.1.21), prononcée en voix off par l’un des crânes sur l’écran. L’heure de la compassion est hélas vite supplantée par le jeu de l’amour illicite entre Edmund et Goneril. En toile de fond, une peinture de nu est présentée ― une femme aux proportions généreuses, peut-être La Maja de Goya ou bien L’OLympia d’Édouard Manet ? Elle déborde de l’écran de cinéma, s’étalant sur le mur entier du fond de scène. Au cours de l’échange entre les deux amants, une araignée géante grignote lentement la silhouette ; au terme de la scène, celle-ci est maculée de noir et de sang, déformée de bas en haut, à l’instar d’une souillure immense, comme s’il s’agissait d’une tache laissée dans la trace des amants terribles. La musique est discordante : Regan entonne un « Alack ! » lancinant lorsque l’on apporte les nouvelles de France. La lettre qu’on lui tend est symbolisée par un petit écran que transportent deux personnages en noir. On y reconnaît la « conscience » de Lear et le chœur qui narre les résumés intermédiaires. Les images n’y représentent rien de précis. Ce sont des informations subliminales qui nous échappent. À ce stade de la représentation, cela en devient quelque peu décourageant.

11Des bruits de bouche ici et là imitent des gouttes qui tombent avant d’annoncer le retour de Cordelia. La scène des retrouvailles avec Lear est assez émouvante : le duo associe ses voix dans une lamentation aux sonorités classiques qui réconcilie quelque peu l’oreille du spectateur avec cet opéra pour le moins décousu. Dans la continuité, est présentée à l’écran la scène de la falaise où Gloucester et Edgar sont censés errer. Une fois de plus, les répliques sont prononcées en voix off tandis que les crânes d’animaux recréent la chute du vieil aveugle. On y entend cependant des voix de femmes, puis des bourdonnements d’abeilles : une association d’images et de sons qui déroute quand elle ne fait pas fondamentalement grincer des dents...

12Les images laissent alors place à d’autres images, très explicites cette fois puisque l’on y voit un liquide déversé dans une tasse… Probablement celle qui est destinée à Regan dont le chœur développe le récit de son empoisonnement. Le percussionniste accompagne le défilé d’images tandis que les autres musiciens miment à l’avant-scène l’action où Regan est exécutée. Peut-être serait-ce là une allusion à la pantomime d’Hamlet ?

13Puis, Edmund paraît et, dans la panique, interroge l’espace vide qui l’entoure : « which of the two will I choose ? »5. Il ne reste pourtant plus que Goneril en vie ; la chronologie a été ici modifiée. La narratrice, observant le chaos qui poursuit sa course effrénée, se déshabille : pieds nus et en justaucorps noir, elle s’associe à l’autre « silhouette » noire (la « conscience » de Lear) dans une danse contemporaine qui mêle bousculades et acrobaties. Le chant d’Edmund devient plus entêtant : tout se dérègle, les mots comme les gestes et brutalement : la scène est plongée dans le noir.

14Les musiciens reprennent place face au public : une bande-son hachurée s’invite à son tour en même temps que l’on voit Goneril tenter de s’attirer les bonnes grâces d’Edmund avant de lancer : « stop ! ». La narratrice reprend son rôle initial pour résumer la fin de l’acte.

15De nouvelles images présentent un personnage se faufilant entre des montagnes de journaux et de livres. Ce personnage anonyme semble pris au piège de l’écriture ; dans une poursuite infernale qui ne laisse pas voir ses agresseurs, il trébuche, se relève, chute à nouveau. S’agit-il de Cordelia dont on narre en même temps la condamnation ? Le quatuor de chanteurs vient secrètement s’installer à son tour face au public : il pose ses partitions sur la rambarde noire. Lear se lamente de la mort de sa fille chérie : « She’s gone forever » (V.3.268), dit-il, et les autres voix reprennent le refrain en canon.

16Noir progressif, puis silence. L’opéra comme la tragédie de Lear s’achève.

Le travail de Roubaud et son interprétation par le Quartet et le Quatuor

17Il est délicat de porter un jugement objectif sur cette adaptation de la célèbre tragédie de Shakespeare tant l’art y est ici pluriel. Labellisé « opéra de chambre », on y voit aussi beaucoup d’images, d’interludes narrés, d’instants chorégraphiés et le tableau d’ensemble demeure pour le moins déconcertant. Dans le programme du spectacle, Grégoire Caux introduit cette nouvelle forme d’opéra de la manière suivante :

Le sens se crée de manière dynamique, irisé par le biais de moyens multiples : renforcement de la narration en étirant ou en condensant certaines scènes, mise en valeur de tel ressort de l’intrigue par des jeux de vitesse variables, jeu sur la matière sonore verbale (le parlé, le chuchoté, le chanté, le préenregistré) et instrumentale (le quatuor à cordes, quatuor vocal, percussions), hybridation linguistique (anglais, français), texte projeté ou diffusé par des haut-parleurs, etc6.

18Un tel mélange tend à égarer les sens : assiste-t-on réellement à une réécriture du Roi Lear ? Qu’en est-il du texte initial qui paraît ici réduit à un squelette ? De l’envergure de certaines scènes, comme celle de la tempête, absentes dans cette adaptation ? Où sont passés des personnages clés tel le Fou ? Comment espérer saisir la densité des vers anglais dans un format aussi concis ? Lors d’une conférence qui précède la présentation du spectacle au public, Jacques Roubaud7, célèbre mathématicien et poète, et concepteur du présent livret, explique son procédé de condensation de la matière shakespearienne et le jeu sur les sonorités qu’il a établi afin d’arriver à « l’essentiel » de King Lear.

19Les trois consignes initiales qu’il devait suivre étaient les suivantes : réécrire le texte en anglais, contracter la version originale, enfin réduire la distribution à quatre personnages. En outre, il décide de s’imposer lui-même certaines contraintes : il ne prétend pas résumer les vers de Shakespeare par d’autres vers écrits de sa plume ; il souhaite donc conserver les répliques initiales de l’auteur tout en opérant une sélection des plus significatives.

20Jacques Roubaud explique ensuite la facture de la versification shakespearienne : le pentamètre iambique. Ce rythme très particulier est « naturellement » compris des acteurs anglais. Il suit un phrasé logique que l’oreille française ne peut saisir dans toute sa subtilité tant elle est elle-même habituée à une autre rythmique, celle de l’alexandrin. Roubaud décide de bousculer le rythme du pentamètre initial en produisant des ruptures ― trochée, spondée, amphibraque, etc. ― afin de traduire l’état d’esprit des personnages et, en particulier, la folie de Lear. Ces accents bouleversés deviennent épouvantables pour les Anglais. C’est l’objectif souhaité par Jacques Roubaud. Que ce soit pour Kent, Goneril ou Regan, le décasyllabe est conservé, mais son accentuation se dérègle également à mesure que le sort des protagonistes se dégrade. Cordelia suit une logique différente, ses vers sont accentués selon un rythme binaire inverse de l’iambe : accentué/non accentué (trochée) afin de marquer son hésitation. En voici un exemple :

Cordelia:Nothing/ my Lord

Lear : Nothing? (I.1.87-88)

21Jacques Roubaud produit ensuite une réalisation graphique du rythme qu’il veut conférer au texte : il choisit des polices et des tailles différentes pour chacun des profiles. Lear est en Times 18 rouge, Cordelia en Effertext 10 rose, Gloucester en Times 14 bleu, Edgar en Times 12 cyan, Edmund en Chicago 11 vert/bleu, Goneril en Chicago 11 marron, Regan en Chicago 11 vert sombre et Kent en Courrier 11 noir8. Les résumés intermédiaires sont en lettres majuscules. Ces polices ne sont pas choisies au hasard. Les personnages vils sont en « Chicago » à l’image des gangs américains, tandis que Kent, le messager et fidèle serviteur du roi, est en « Courrier », des détails esthétiques qui font sourire de prime abord, mais qui anticipent peut-être l’illustration calligraphique de l’approche manichéenne que veut donner Roubaud à sa réécriture de la pièce dans sa future édition ? Celui-ci entend que les interprètes respectent le rythme qu’il a établi : cela rend certains vers imprononçables et tant mieux ! Désorienter la langue pour mieux bouleverser la fable, que le spectacle devienne insensé voire un non-sens, voilà ce qui peut traduire au mieux l’esprit de King Lear. D’ailleurs, « si le Fou est absent de la distribution, il est présent dans la forme du spectacle », affirme Jacques Roubaud9. La folie est la voix de cet opéra et il n’est plus nécessaire d’y ajouter le texte de Shakespeare. Mais Jacques Roubaud ne sait pas comment son texte sera à son tour remanié par les musiciens et le quatuor car son travail est élaboré en amont de celui de François Sarhan et non parallèlement.

22Le quatuor chargé d’interpréter cette version « apéritive » du Roi Lear se nomme Vox Vocal Quartet. Il est né en 1989 et est devenu en 2004 l’un des ensembles du New Vara Concert Hall, tout en continuant des tournées régionales. Leur répertoire est hétéroclite, même s’il est plus précisément spécialisé dans la musique baroque et contemporaine. Vox Vocal Quartet a collaboré avec des artistes baroques renommés, tels que Andrew Lawrence King (harpiste), Jacob Lindberg (luthiste), Jill Feldman (chanteur)10. Vox Vocal Quartet a été invité à de nombreux festivals de musique contemporaine : The World New Music Daus à Visby, The Gas-Festival à Gothenburg, le Festival Octobre en Normandie, The Nordic Music Days à Helsinki, pour ne citer que quelques exemples. Leur répertoire est effectivement très varié et ce n’est pas étonnant que la composition qu’ils forment autour du King Lear version condensée possède des accents tout aussi colorés : canons, cris, chuchotements, quatre voix, chants a capela auxquels il convient d’associer la musique du Quatuor Diotima constitué des violonistes et du violoncelliste. Fondé en 1996, ce quatuor comprend les lauréats du Conservatoire de Lyon et tire son nom de l’œuvre de Luigi Nono Fragmente-Stille, an Diotima, afin de marquer un attrait premier envers la musique de son époque. Depuis la création de leur ensemble, les quatre musiciens sont fort demandés sur la scène européenne et même mondiale (Japon, États-Unis, Amérique du Sud) puisqu’ils ont collaboré à plusieurs festivals (Musica à Strasbourg, Festival d’Automne à Budapest, Festival d’Huddersfield, tournée au Royaume-Uni, etc.) et été invités dans de grandes salles, telles que la Philharmonie de Berlin et la Cité de la Musique entre autres11.

23La conjonction des ces talents donne inévitablement lieu à une fantaisie chamarrée et inédite. On ne peut nier la qualité des voix et de l’interprétation des mélodies composées par François Sarhan, mais cela suffit-il à rendre le spectacle pertinent ? Texte, voix, musique, images, jeu théâtral sont toutes des entités artistiques qui s’apprécient pour leur valeur unique. On peut bien sûr les associer – ce que bon nombre de metteurs en scène font de nos jours –, mais certains écueils sont à éviter. Tout dans cette œuvre semble bouleversé : que ce soit le texte, l’exactitude gestuelle des comédiens, la diction de certains passages résumés, le choix des mélodies qui sont fragmentées, interrompues, et qui fleurent avec la cacophonie, tant et si bien qu’elles ne mettent aucunement en valeur les voix. Les passages les plus poétiques sont maquillés par des images qui se superposent au « flou artistique » général… Et Shakespeare dans tout cela ? François Sarhan admet lui-même qu’il s’écarte grandement de l’œuvre originale, à peine décelable dans cette « condensation » éclectique. D’ailleurs, peu de compositeurs ont osé la mettre en œuvre avant lui. Il existe une ouverture de Berlioz (Le Roi Lear, op. 4 en 1831), un projet d’opéra avorté chez Verdi (1852), une musique de scène de Chostakovitch (1841) :

S’attaquer aujourd’hui au Roi Lear semble une gageure, concède François Sarhan, tant ce texte a produit, pendant des générations, une fascination quasi religieuse. Disons donc immédiatement que A King, Lear s’affranchit absolument des habitudes et des conventions du théâtre sur ce texte, qu’on y trouvera peu du texte original, que des scènes sont parfois omises, parfois redites, parfois filmées12.

24Sarhan n’entend pas « démolir quoi que ce soit13 » mais bien proposer une vision fragmentaire de l’œuvre source. La lecture que le compositeur a de la pièce nous aide finalement à mieux saisir la teneur de son spectacle :

[Le Roi Lear, c’est] la trajectoire d’un individu qui accomplit dans la pièce la plus incroyable des dégringolades […]. Ensuite, une galerie d’individus abominables, de sœurs abjectes et de traîtres, qui se délectent de tortures et autres exactions. Puis une fantaisie, une invention de vocabulaire ― des passages entiers restent incompréhensibles aujourd’hui ― d’une crudité difficile à égaler. Enfin, sous-jacent, la thèse que destin humain et Nature ont partie liée : tempêtes, animaux, nuits, conditionnent les actions et pensées des personnages. A King, Lear tresse ces thèmes […]. Il ne s’agit pas d’une transpositiondans une époque plus récente, mais de montrer la perte de réalité par des changements de registres, de media, et de les rendre improbables14.

25C’est ainsi « l’incompréhensible » ou « l’improbable » du Roi Lear que tente d’exprimer l’œuvre de François Sarhan, et c’est sans doute pour cette raison qu’il nous est difficile à nous, néophytes de ce genre composite nouveau, d’en décrypter le sens… Au fond, en existe-t-il vraiment un ? Alors pour apprécier vraiment ce King Lear peut-être nous faudrait-il l’innocence radieuse de la jeunesse à l’instar des nombreux étudiants et lycéens venus assister au spectacle. Ils ont applaudi chaudement les interprètes à défaut d’accéder d’un peu plus près à la dramaturgie shakespearienne…

Notes

1 Spectacle produit par la Scène Nationale d’Orléans, créé et coproduit dans le cadre du festival Automne en Normandie avec l’Arsenal de Metz, le 4 novembre 2010 au Havre.

2 Après avoir obtenu le premier prix d’analyse, puis le premier prix de composition au Conservatoire national supérieur de musique de Paris en 1999 et 2000, François Sarhan crée sa première œuvre nommée Esquisse pour la fleur inverse n°1 (Théâtre des Champs-Elysées). Tout en poursuivant son travail de compositeur, François Sarhan fonde une structure de production de théâtre musical et de concert en 2000. Elle s’intitule « crWth ». Ses œuvres incluent : Le Grand crWth (festival Octobre en Normandie, 2002), Les Articulations de la Reine (2004), l’Nfer, un point de détail (Arsenal de Metz, 2006), Telegrams from the Nose (2008). Depuis 2009, il est en résidence à la Scène Nationale d’Orléans.

3 Le livret de la mise en scène, en version anglaise condensée par Jacques Roubaud n’a pas encore été publié. Nous nous reportons ici à la version éditée par R. A. Foakes : William Shakespeare, King Lear,The Arden Shakespeare, London, Thompson Learning, coll. « The Arden Shakespeare », 2006 [1997].

4 « I thought you were a chair », « Cry you mercy, I took you for a joint-stool » (III.6.51), édition de Foakes, op. cit.

5 « Which of them shall I take ? » (V.1.5), dans l’édition déjà citée.

6 Programme de A King, Lear, opéra de chambre composé par Français Sarhan, Scène Nationale d’Orléans, 14 avril 2011. (non paginé.)

7 Jacques Roubaud est enseignant en mathématiques à l’origine, mais fortement influencé par le surréalisme, il est aussi écrivain et poète. En 1966, il intègre l’OuLiPo, cercle de l’Ouvroir de Littérature Potentielle, sur proposition de Raymond Queneau. Son œuvre est prolifique : Trente et un autre cube (1973), La Vieillesse d’Alexandre : essai sur quelques états récents du vers français (1978), Le Grand Incendie de Londres – La Destruction (1995), Kyrielle de sentiments des choses (2003), Impératif catégorique (2008), pour ne citer que quelques titres célèbres. Sa première collaboration avec François Sarhan a eu lieu en 2003, lorsque ce dernier a mis en musique Kyrielle de sentiments des choses au festival d’Art lyrique d’Aix-en-Provence.

8 Informations recueillies lors de la conférence donnée par Jacques Roubaud en préambule du spectacle, jeudi 14 avril au Théâtre d’Orléans.

9 Ibid.

10 À cette liste s’ajoutent par exemple Corona Artis et l’ensemble Mare Balticum qui sont deux ensembles suédois avec lesquels Vox Vocal Quartet fait régulièrement des tournées.

11 En 2004, le premier disque de Quatuor Diotima Deuxième Quatuor à cordes « Reigen Seeliger Gesiter » d’Helmut Lachenmann, couplé avec Fragmente Stille, an Diotima de Luigi Nono, a reçu le « coup de cœur » de l’Académie Charles Cros et le « Diapason d’or de l’année » par le magazine Diapason.

12 Programme général de la Scène Nationale d’Orléans, Musique et Danse, Avril/mai/juin 2011, Théâtre Orléans, p. 6.

13 Ibid., p. 6.

14 Ibid., p. 6.