- Accueil

- > L’Oeil du Spectateur

- > N°11 — Saison 2018-2019

- > The Duchess of Malfi

The Duchess of Malfi

Dir. Maria Aberg, Royal Shakespeare Company, Stratford-Upon-Avon, Juillet 2018

Par Estelle Rivier-Arnaud

Publication en ligne le 13 décembre 2018

Table des matières

Texte intégral

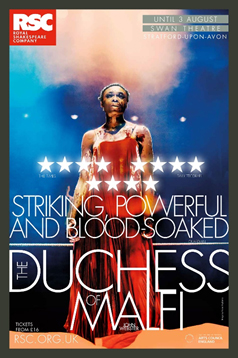

Poster of the RSC production

Helen Maybanks © RSC

1En cet été 2018, une majorité de tragédies sont programmées dans les théâtres de Stratford-upon-Avon, mais celle qui est de loin la plus sanguinaire est une pièce qui fut écrite par John Webster en 1612 (jouée pour la première fois en 1614), The Duchess of Malfi (traduite tantôt par La Duchesse d’Almafi, tantôt par La Duchesse de Malfi dans les éditions de langue française1).

L’intrigue en quelques lignes

2L’histoire se déroule en Italie, à Almafi naturellement, mais aussi à Rome, à Loreto et à Milan. Les scènes ont principalement lieu en intérieur, dans les appartements privés de la Duchesse. Cette dernière, dont le prénom n’est jamais mentionné, est veuve, et ses frères, Ferdinand et le Cardinal, lui interdisent de se remarier. Ils entendent ainsi préserver la réputation de leur maison. Si la confrontation est brève dans l’économie de la pièce, sa force résonne dans l’œuvre toute entière. La parole y est incisive, et si les raisons de l’interdiction ne sont jamais clairement énoncées, on comprend aussitôt que les sentiments des frères pour leur sœur sont ambigus, peut-être même de nature incestueuse en ce qui concerne Ferdinand :

Ferdinand You are my sister;

[showing his dagger.] This was my father's poniard, do you

see?

I'd be loath to see't look rusty, 'cause 'twas his.

I would have you to give o'er these chargeable revels:

A visor and a mask are whispering-rooms

That were ne’er built for goodness. Fare ye well—

And women like that part, which like the lamprey,

Hath never a bone in't.

Duchess Fie, sir!

Ferdinand Nay,

I mean the tongue—variety of courtship:

What cannot a neat knave with a smooth tale

Make a woman believe? Farewell, lusty widow. (I.1.320-330)

3La Duchesse feint donc de promettre à ses frères de respecter leur vœu, mais, en réalité, elle a déjà jeté son dévolu sur Antonio, l’intendant de son palais, et résolu de l’épouser en secret.

4Toutefois, afin d’avoir la garantie que leur sœur restera sous leur contrôle, le Cardinal et le Duc de Calabre prennent Bosola à leur solde : ils le font nommer grand écuyer de la Duchesse afin qu’il puisse l’espionner à sa guise. Après trois grossesses suspectes de la Duchesse, mariée secrètement à Antonio, Bosola parvient à déceler l’identité du mari illégal et rapporte aussitôt les faits à Ferdinand qui entre dans une rage folle. Le Cardinal, qui assouvit ses pulsions dans les bras de Julia, épouse de Castruchio et courtisane, tente de calmer son frère, mais ce dernier n’a qu’une idée en tête : punir de mort les deux amants. La Duchesse a entretemps fait fuir Antonio et l’aîné de ses fils hors de son palais d’où elle s’enfuit également prétextant un pèlerinage. Elle est cependant vite rattrapée par Bosola et ses hommes. Faite prisonnière en son propre palais avec ses deux plus jeunes enfants, elle est soumise à une succession de tortures morales. Les gémissements et les cris des fous amassés sous ses fenêtres, et l’exposition morbide des cadavres en cire de son époux et de son fils précèdent son exécution. Elle meurt étranglée par deux bourreaux commandités par Ferdinand, puis c’est au tour de ses enfants et de Cariola, sa fidèle servante, d’être massacrés. Découvrant le corps inerte de sa sœur, Ferdinand condamne injustement Bosola d’avoir exécuté ses ordres sans aucune pitié. Face à une telle ingratitude, Bosola est plus qu’amer. Il décide alors de se racheter en sauvant Antonio et en tuant les deux frères, mais il se trompe et tue les uns et les autres avant d’être lui-même blessé à mort.

5Le seul survivant est le fils préservé de la Duchesse injustement tuée. Dans ce théâtre de sang, le nouvel espoir du royaume n’est cependant que très brièvement évoqué (« this young hopeful gentleman », 5.1.110), et l’image finale demeure profondément macabre.

La Duchesse en scène

6Lorsqu’elle fut jouée à l’époque jacobéenne par les King’s Men au Globe Theatre et aux Blackfriars, le public, avide de sensations et de spectacle, ne fut certainement pas offusqué par la succession de crimes ni par l’amoncellement des corps sur la scène. Ces spectateurs étaient en effet férus de divertissements spectaculaires. Ils les attendaient avec impatience et curiosité2. L’intrigue de la pièce, inspirée du Palais des Plaisirs de William Painter, ne résulte pas de l’imaginaire d’un seul homme dont certains critiques ont décrit le penchant malsain pour le morbide et le sensationnalisme. La scène des silhouettes en cire a notamment généré des jugements acerbes : « References to John Webster as a Madame Tussaud avant la lettre abound in Theatre reviews and in scholarship on the play », note Margaret E. Owens3. Et l’on est en droit de s’interroger sur l’impact produit par tant de forfaits sur l’esthétique de la mise en scène, que ce soit au dix-septième siècle ou de nos jours.

Joan Iyiola (La Duchesse)

© Helen Maybanks

7C’est sous les traits autoritaires mais néanmoins envoutants de Joan Iyiola qu’est apparue la Duchesse lors de cette saison estivale à Stratford. Maria Aberg en signe la mise en scène. Malgré sa jeunesse, ce n’est pas la première fois que cette artiste d’origine suédoise dirige une œuvre de la Renaissance4. Elle a d’ailleurs présenté, en 2014, The White Devil dans ce même théâtre avec la Royal Shakespeare Company.

8Le script du spectacle ne reprend pas le texte source dans son intégralité. La représentation s’ouvre donc sur l’entrée en scène de la Duchesse alors que, dans la pièce de Webster, ce sont Antonio et Delio qui paraissent les premiers. La Duchesse hisse avec difficulté une carcasse monumentale de bœuf décapité. Cette carcasse, située à cour, restera ainsi suspendue par les pattes tout le temps de la représentation. Vision quelque peu troublante — cela ne sera pas la seule.

9Arrivent ensuite Ferdinand (Alexander Cobb) et le Cardinal (Chris New) qui souhaitent s’entretenir avec leur sœur au sujet de son avenir (ce qui correspond au vers 204 de l’Acte 1, scène 1 dans l’édition Norton5). Cet épisode crucial du premier acte est ainsi explicitement mis en exergue dans les premiers instants du spectacle. L’apparence physique des frères tranche avec celle de la jeune femme. Ferdinand, en costume rose saumon, et le Cardinal, en bleu ciel, les mains gantées de blanc (signe de sa pureté, aussi feinte soit-elle), semblent bien fades comparés à leur sœur, à la peau noire et aux formes voluptueuses. Bien sûr, cette différence physique est également évocatrice des différences morales qui définissent Ferdinand et la Duchesse malgré leur gémellité. L’animosité entre les sexes est aussitôt palpable. Le décor, un ancien abattoir qui sert aussi de salle de sport, impose sa masculinité et instaure immédiatement l’inadéquation du rôle féminin dans cet univers sordide.

Acte 1, scène 1, la confrontation entre Ferdinand (à l’avant-scène) et la Duchesse. À l’arrière-plan les hommes de la cour.

© H. Maybanks

10Une fois la discussion entre frères et sœur passée, les hommes de la cour de la Duchesse investissent l’espace en chorégraphiant un entraînement de gymnastique énergique. Ces mêmes acteurs, tous jeunes et athlétiques, serviront les rôles de chœur, danseurs, fous et tortionnaires dans la suite du spectacle — notons au passage que la maîtrise parfaite de l’ensemble de ces aptitudes par les acteurs anglo-saxons est le gage de la qualité de la formation d’acteur en Angleterre. La seule touche féminine dans cet univers sombre et froid, hormis la Duchesse et sa suivante Cariola (Amanda Hadingue), est le lit double, recouvert d’un drap de soie blanc, qui est installé à l’avant-scène. Il symbolise l’espace intérieur, la chambre de la Duchesse, celui de l’amour interdit et du refuge, mais aussi le lieu du vice ou du crime, puisque Aberg a décidé d’y simuler le viol de Julia par le Cardinal, une scène qui n’est pas suggérée ainsi chez Webster. Malgré cette symbolique évidente, sa présence au-delà de l’Acte 1 parasite souvent le regard quand on sait que, précisément, la scène ne se situe pas dans une chambre (Acte 3, scène 1 par exemple). Il semblerait que, par économie de mouvements ou d’effets, la scénographe (Naomi Dawson) ait omis de le déplacer aux moments propices.

La Duchesse (Joan Iyiola) au premier plan, les fous au second (Acte 4, scène 2)

© Helen Maybanks

11Le décor laisse ainsi fort peu de chance aux quelques scènes plus suaves de la pièce, c’est-à-dire celles entre Antonio (Paul Woodson) et la Duchesse. Mais il faut dire que le premier échange de ces derniers, conclu rapidement par une union, est particulièrement émouvant et doté d’une sensualité qui fait naître chez les spectateurs une émotion palpable. Plus tard, leurs corps enlacés avec tendresse dansent sur « You put the spell on me » (Screamin’ Jay Hawkins, 1955, selon la version de Nina Simone datant de 1965), un slow enivrant rythmé par la voix puissante de Julia (Aretha Ayeh), autre interprète de couleur. La beauté de la mise en scène tient d’ailleurs essentiellement à la partition musicale jouée en direct, certes avec emphase, voire surpuissance, mais en contrepoint appréciable de la succession d’horreurs exécutées sur scène.

12Juste après l’entracte, Ferdinand, qui vient d’apprendre la « trahison » de sa sœur, fend d’un coup de poignard la carcasse de la bête, à l’endroit des organes génitaux, ce qui est évidemment lourd de sens. Le sang se déverse alors lentement sur le plateau. Il le recouvrira totalement à la fin de la représentation. D’ailleurs, le personnel du théâtre a pris soin, pendant l’entracte, de fournir aux premiers rangs de l’orchestre des couvertures qui leur épargneront des éclaboussures malvenues. Lors de sa dernière entrevue avec la Duchesse, dans la pénombre du plateau, Ferdinand tend un gant flasque en guise de main morte, avant de montrer le spectacle des (faux) cadavres de cire d’Antonio et du fils aîné de la Duchesse. Les silhouettes sont suspendues aux barres asymétriques du dispositif scénique. S’y suspendra ensuite la horde de fous — les athlètes de l’Acte 1. Ils se contorsionnent tout en entonnant un chant africain magnifique, en écho à la voix de l’actrice qui crie son désespoir. Bien que cette scène soit une fois de plus, malgré son caractère tragique, empreinte de beauté grâce à la musique, l’harmonie qui transparaît dans l’accord des voix entre la duchesse et les fous apparaît comme un contresens. En effet, dans la pièce de Webster, les sons proférés par les fous sont censés provoquer une cacophonie et rendre la Duchesse folle. Il s’agit de bruits affreux et non de chants mélodieux :

Duchess What hideous noise was that?

Cariola ’Tis the wild consort

Of madmen, lady, which your tyrant brother

Hath placed about your lodging. This tyranny,

I think, was never practiced till this hour. (IV.2.1-4)

13Bientôt cependant, l’horreur reprend le pas dans la mise en scène. Bosola et deux bourreaux viennent exécuter l’ordre de Ferdinand, celui d’étrangler la Duchesse et les deux enfants qu’elle a gardés sous sa protection. La torture est longue : l’actrice, agenouillée au centre du plateau, se débat tandis que les exécutants tirent chacun aux extrémités de la corde. Ce faisant, le chœur des hommes, les fous demeurés à l’arrière-plan, reprend : la voix de Francis Gush, contre-ténor, jaillit soudainement comme de l’au-delà, dans le chaos de l’action, pour en extraire la douleur infinie. Alors, la Duchesse se libère miraculeusement des liens qui emprisonnaient son cou, rampe jusqu’au lit laissé à l’avant-scène, s’y redresse, reprend en canon le chant religieux des hommes avant de s’écrouler définitivement.

La Duchesse et ses bourreaux,

© H. Maybanks

14La scène est éprouvante et c’est là une des faiblesses de la représentation où, pendant les dernières vingt minutes, les corps de Cariola, des enfants, d’Antonio, de Ferdinand, du Cardinal, enfin de Bosola, se traînent dans la flaque de sang gigantesque. Tous sont maculés d’un rouge sombre, terrifiant, abject. Bien sûr, cela ne contredit pas la violence du contexte décrit par Webster, mais peut-être est-ce regrettable d’un point de vue esthétique. D’autant que ce choix est loin d’être nouveau si l’on songe à de précédentes mises en scène « gore » où le sang factice est déversé à flots. En est l’exemple le Richard III dirigé par Jamie Lloyd au Trafalgar Studios en 2014.

Trop de sang tue le sens

15Aussi retiendra-t-on de cette mise en scène son caractère excessif, en particulier dans l’exposition de la violence. Des références aux fictions noires du cinéma contemporain surgissent, mais elles acquièrent ici une dimension parodique. Le sang, quand bien même factice, dit-il nécessairement l’horreur ? L’excès contrarie souvent l’effet. D’autres artifices, plus suggestifs, ont su montrer leur efficacité6, et l’on aurait aimé entendre davantage le texte plutôt que d’en voir le reflet grossièrement développé.

16Soulignons néanmoins le rythme soutenu de la première partie du spectacle, de même que l’émotion touchante qui unit la Duchesse et Antonio dont le charme intellectuel et discret dément furtivement la peinture noire de l’âme masculine. Ce sont là des aspects appréciables de la mise en scène. La pièce, dans cette version, explore en effet, de façon significative, la toxicité potentielle de la relation entre les membres d’une fratrie et la façon dont les uns et les autres vivent ou plutôt survivent ensemble, avant de mourir.

Historique des mises en scène de the Duchess of Malfi par la Royal Shakespeare Company, 1960-2000

171960 DONALD MCWHINNIE PRODUCTION avec Max Adrian (Cardinal) ; Peggy Ashcroft (Duchess) ; Derek Godfrey (Antonio Bologna) ; Eric Porter (Ferdinand) ; Patrick Wymark (Daniel de Bosola).

181971 CLIFFORD WILLIAMS PRODUCTION avec Judi Dench (Duchess) ; Geoffrey Hutchings (Daniel de Bosola) ; Emrys James (Cardinal) ; Richard Pasco (Antonio Bologna) ; Michael Williams (Ferdinand).

191989 BILL ALEXANDER PRODUCTION avec Bruce Alexander (Ferdinand) ; Russell Dixon (Cardinal) ; Mick Ford (Antonio Bologna) ; Nigel Terry / Stephen Boxer, London (Daniel de Bosola) ; Harriet Walter (Duchess).

202000 GALE EDWARDS PRODUCTION avec Ken Bones (Cardinal) ; Richard Lintern (Antonio Bologna) ; Tom Mannion (Daniel de Bosola) ; Aisling O’Sullivan (Duchess) ; Colin Tierney (Ferdinand).

Liens utiles

21Photos de la mise en scène et coupures de presse : https://www.rsc.org.uk/the-duchess-of-malfi/production-photos#&gid=1&pid=6

22Site du photographe Helen Maybanks : http://helenmaybanks.com/portfolio-category/theatre-promotions/

23Trailer de la mise en scène : https://www.youtube.com/watch?v=GVJWExXXEjI

24Site de Maria Aberg « On How The Duchess of Malfi Still Resonates Today »: http://sincerelyamy.com/2018/03/13/interview-maria-aberg-duchess-malfi-still-resonates-today/

Notes

1 La Duchesse d’Amalfi, introduction, traduction et notes de Gisèle Venet, Paris, Les Belles Lettres, coll. “Théâtre anglais de la Renaissance”, 1992 ; La Duchesse d’Amalfi, ed. Gisèle Venet, in Théâtre élisabéthain, 2 vols., eds. Line Cottegnies, François Laroque and Jean-Marie Maguin, Paris, Gallimard, coll. “Bibliothèque de la Pléiade”, 2009, vol. 2, p. 755-900 ; La Duchesse de Malfi, Traduction de Georges Eekhoud, Bruxelles, Imprimerie Veuve Monnon, 1893.

2 Voir notamment les observations narrées par Robert Chambers dans The Book of Days: A Miscellany of Popular Antiquities, London, W&R. Chambers, 1883.

3 Margaret E. Owens, “John Webster, Tussaud Laurate: The Waxworks in the Duchess of Malfi”, The Johns Hopkins University Press, EHL, vol. 79, n°4 (Winter 2012), p. 851.

4 King John, Much Ado About Nothing, As You Like It, The Winter’s Tale, Dr Faustus. Voir notamment le site de Maria Aberg: http://www.mariaaberg.com/#/the-white-devil

5 John Webster, The Duchess of Malfi, ed. Michael Neill, New York, London, coll. “Norton critical Edition”, 2015.

6 Voir notamment la mise en scène très sobre et néanmoins poignante présentée au Goble Theatre en 2014, dir. Dominic Dromgoole (Sam Wanamaker’s Indoor Theatre).