- Accueil

- > Shakespeare en devenir

- > N°14 — 2019

- > Varia

- > « Le Sortilège des Gâtines : une BD pour filles sur fond de songe shakespearien »

« Le Sortilège des Gâtines : une BD pour filles sur fond de songe shakespearien »

Par Isabelle Schwartz-Gastine

Publication en ligne le 20 février 2022

Résumé

Isabelle, the heroine of this comic book entitled Le Sortilège des Gâtines [The Spell of the Gâtines] is a little girl who looks perfectly normal but who is always involved in extra-ordinary adventures. In this book, number 10 of the collection, Isabelle is staying at an inn called Midsummer Night Inn, under the care of M. Bottom, the innkeeper, who was once a voluntary actor, while her uncle Hermes and pretty Calendula are attending a sorcerers’ Conference in the Gâtines [wild forest]. As she was born on a Sunday, she can see the fairies and the elves who have been wasting away since a strange monastery settled there, taking no care of the surroundings and the mysterious inhabitants living there. The Lama is a forger who takes advantage of the naivety of the adults and punishes the rebellious children locking them in isolation tanks. When the fake Lama eventually runs away, the fairies can enjoy their domain again, fantasy and dream reign over the Gâtines, and Isabelle meets her uncle and her aunt Ursula at the Inn surrounded by the thankful fairies that she alone can see. In order to explore the various sources which compose this story, I will first focus on the Lamasery which recalls a precise religious sect, then, I will deal with the domain of the fairies, the Gâtines, and last I will analyse the allusions to the Shakespearean corpus, mainly A Midsummer Night’s Dream.

Isabelle, l’héroïne de cette bande dessinée intitulée Le Sortilège des Gâtines, est une petite fille qui paraît normale mais à qui il arrive toujours des aventures extraordinaires. Dans cet album, le 10è de la série, Isabelle loge à l’Auberge de la nuit d’été, aux bons soins de M. Bottom, l’aubergiste, qui a fait du théâtre en amateur, tandis que son oncle Hermès et la belle Calendula sont à un congrès de sorcellerie dans les Gâtines. Comme elle est née un dimanche, elle peut voir les fées et autres elfes qui dépérissent depuis qu’une Lamaserie s’est installée dans les Gâtines, sans aucun respect pour la nature et ses habitants extraordinaires. Le Lama est un faussaire qui profite de la crédulité des adultes et punit les enfants qui se rebellent en les enfermant dans des « vaisseaux de méditation ». Lorsque le faux Lama est chassé, les fées reprennent possession de leur domaine, le merveilleux et le rêve imprègnent à nouveau les Gâtines et Isabelle retrouve son oncle Hermès et sa tante Ursule à l’Auberge de la nuit d’été entourée de toutes les fées reconnaissantes qu’elle est la seule à voir. Pour explorer les diverses sources qui s’entrecroisent dans cet album, on se penchera d’abord sur la Lamaserie et son organisation qui rappelle une secte bien précise, puis on ira vers le domaine des fées, c’est-à-dire les Gâtines, et enfin, on analysera les diverses inspirations shakespeariennes.

Mots-Clés

Table des matières

Article au format PDF

« Le Sortilège des Gâtines : une BD pour filles sur fond de songe shakespearien » (version PDF) (application/pdf – 9,9M)

Texte intégral

1Le Sortilège des Gâtines, le dixième volume ayant « Isabelle » comme héroïne, sur les douze que comporte la série, a paru en 1993 aux éditions Dupuis, en Belgique francophone, les éditions du propriétaire historique du Journal Spirou. En effet, avant d’être publiées en albums, les histoires d’Isabelle ont vu le jour dans le journal Spirou, le magazine pour enfants crée par Jean Dupuis en avril 19381. Exactement trente ans après, en 1968, Raymond Macherot, le scénariste attitré de Spirou, proposa à Yvan Delporte de créer une nouvelle série avec une fille comme héroïne ; ils en assurèrent le scénario et demandèrent à Will (Willy Maltaire) de l’illustrer. Le Journal de Spirou était plutôt ciblé pour un lectorat de garçons, or il était dans l’air du temps de cette époque-là de s’ouvrir aux histoires de filles, pour filles. La première aventure, Isabelle et le tableau enchanté, histoire complète en quatre planches, fut publiée en une livraison, dans le numéro 1654 de Spirou (en 1969). L’année suivante, une autre histoire, Isabelle et les gens d’ailleurs, fut publiée en quatorze épisodes, du numéro 1666 au numéro 1680, l’héroïne faisant même la couverture du numéro 1667. Cette dernière histoire a formé le premier album grand format de la collection, en 1972, aux éditions Dupuis, comme c’était fréquemment le cas pour certaines BD qui rencontraient le succès. L’ultime « histoire à suivre », intitulée Les Abracas pernicieux, parut dans Spirou en 1994 (numéros 2956 à 2966). Ce fut le onzième et avant-dernier volume de la série, publié également en 1994, c’est-à-dire un an après Le Sortilège des Gâtines. On peut remarquer que les auteurs ont voulu entourer leur série de mystère, par des titres comportant des mots compliqués, recherchés, inventés, faisant déjà appel à l’imaginaire des lecteurs potentiels : Les Maléfices de l’oncle Hermès (volume 3), L’Astragale de Cassiopée (volume 4), Un empire de dix arpents (volume 5), L’Envoûtement du Népenthès (volume 7), La lune gibbeuse (volume 8), La Traboule de la géhenne (volume 9).

2Trois scénaristes successifs ont assuré le texte de cette série, d’abord le duo Macherot-Delporte, puis, pour les albums 3 à 7, Yvan Delporte secondé par André Franquin, le célèbre auteur de Gaston La Gaffe et du Marsupilami2, et enfin, Yvan Delporte seul à l’écriture, à partir du numéro 8. La multiplicité des auteurs était chose commune, les auteurs reprenaient facilement la main ou la passaient à d’autres, suivant leurs projets ou les décisions éditoriales. En revanche, les dessins ont tous été assurés par un même illustrateur, Will, ce qui a permis une continuité dans la représentation visuelle de l’héroïne et de son univers. Willy Maltaire, alias Will3, est l’un des représentants les plus marquants de ce qui a été qualifié d’École de Marcinelle, du nom de la commune (maintenant rattachée à Charleroi) où Jean Dupuis a fondé le Journal Spirou4. Caractérisé par ses personnages ébauchés aux traits un peu grossiers (avec de gros nez, comme Monsieur Bottom), mais à la veine positive et souvent comique, le style Marcinelle s’oppose à celui du titre concurrent, le journal Tintin, qui procède d’un tout autre graphisme et d’une tout autre inspiration. Tintin, d’obédience catholique et s’adressant à l’origine à un public de scouts, a des visées éducatives, alors que Spirou, également issu de la Belgique francophone, a une ligne éditoriale plus récréative et humoristique.

3L’héroïne de la série « Isabelle5 », est une petite fille qui « voyage dans le monde des sorciers accompagnée de son oncle Hermès (arrière-grand-oncle de la septième génération) aux sabots fourchus de bouc et de sa fiancée Calendula », sorcière au grand cœur et à la superbe chevelure verte6. Toujours vêtue à la garçonne d’un éternel pantalon bleu roi avec des ballerines assorties et d’un pull à col roulé bleu et blanc, Isabelle traverse les saisons sans changer de vêtements, et se faufile même dans le terrier du blaireau sans accros ni taches. Sa chevelure rousse à la frange en bataille, qui symbolise sans doute son appartenance indirecte au monde de la sorcellerie, est curieusement surmontée d’un drôle de petit chignon. C’est une enfant à la bonne bouille ronde : sa bouche est dessinée d’un simple trait qui change suivant ses humeurs ou si elle parle, le petit nez futé à peine suggéré et les yeux perçants figurés par des billes noires. Elle est petite dans le monde des adultes, géante lorsqu’elle est entourée de ses amis les fées ou les animaux magiques, et toujours pleine de sollicitude et de bonnes idées.

Copie de la Page Titre (pl. 0, p. 3)

Crédits : Will, Editions Dupuis

4Dans cet album, l’oncle Hermès, accompagné de la belle Calendula, se rend dans les Gâtines pour prendre part à un congrès de sorcellerie qui va débuter à minuit tapante, bien sûr. Au passage, ils laissent Isabelle à L’Auberge d’une nuit d’été à la garde de Monsieur Bottom, charmant aubergiste mais fieffé bavard. Tante Ursule, qui fait de délicieuses tartes, ira les retrouver en voiture le lendemain. Isabelle est une petite fille apparemment comme les autres si ce n’est qu’elle a un don particulier car elle est née un dimanche, comme les deux auteurs7, et donc elle peut voir les fées. Si bien que lorsqu’elle se promène dans les Gâtines, elle voit à ses pieds la petite fée Weeny qui étouffe et, la nuit suivante, elle est visitée par le reine Mab et par Puck qui l’informent que les fées dépérissent car elles ne peuvent plus rêver depuis que des colons se sont installés dans leur domaine. Ceux-ci méditent sous la férule d’un faux Lama, Chih-Nassou, qui n’est autre que le méchant Alphonse Vanderschtramptsch nommé « Monsieur V » pour faire court, lui aussi né un dimanche (ce détail a son importance dans le cours de l’histoire).

5Pour explorer les diverses sources qui s’entrecroisent, je vais d’abord me pencher sur la Lamaserie et son organisation, puis j’irai vers le domaine des fées, c’est-à-dire les Gâtines et enfin, j’analyserai les diverses inspirations shakespeariennes.

I. La lamaserie et ses colons

6Le lecteur (ou la lectrice) entre en contact avec les colons par l’intermédiaire d’Isabelle, tout aussi ignorante que vous et moi, qui se fait expliquer par les deux fées, Mab et Puck, l’arrivée de cette colonie dans les Gâtines. Lorsqu’ils se sont installés, les colons ont construit des bâtiments sans respecter la nature dans un espace qu’ils ont clôt avec des barbelés infranchissables (planche 4, page 7, case 78). Ils sont tous vêtus de bure brune, enfants comme adultes. Puck explique à Isabelle qu’on apprend aux adultes « à ne penser à rien » : « leur but, c’est disparaître du monde concret », « leur méditation, elle ne sert qu’à leur vider le cerveau » (pl. 12, p. 15, c. 2-4). Puck ajoute qu’« en plus, ils ne pensent qu’à leur ventre ! » (c. 5). Mab renchérit en précisant que, s’ils attachent de l’importance à la nourriture, ce n’est pas par gourmandise mais « parce qu’on leur a dit que la sainteté passait par un bon transit intestinal. » (c. 6). Et surtout, ils cherchent à supprimer le rêve de leur mental, et ainsi, contaminent l’espace féerique des Gâtines.

7Les enfants des colons, représentés par Lupin et sa sœur Renoncule (pl.5, p. 8, c. 3), malgré leurs noms de fleurs, sont condamnés à travailler très dur. De l’autre côté des barbelés, Isabelle les voit ramasser des choux et les entasser dans un énorme tombereau. À la fin de l’histoire, cependant, par un processus d’analepse, ce tombereau se révèlera très utile pour sauver les fées de la fureur de M. V. : Isabelle et son ami Nico déverseront tout le chargement dans le bateau qui devait conduire le Lama et ses suivants dans le domaine des fées (pl. 39, p.42, c. 3-6). Dans la Lamaserie, les enfants sont exploités, tout comme le sont leurs parents qui travaillent dans l’un des restaurants de M. V. Leur vie est faite d’interdits et de frustrations (ils ont envie de bananes), ils doivent prendre part aux méditations et sont durement punis pour avoir parlé à des étrangers, c’est-à-dire à Isabelle et à Nico (pl. 4-6, p. 7-9).

8Pour les lecteurs adultes, cette description des colons ne peut que rappeler les agissements de l’« Association pour la conscience de Krishna », dont les adeptes, vêtus de safran, récitaient leur mantra « Hare Krishna » dans les rues ou travaillaient gratuitement dans les restaurants de la secte et essayaient de convaincre les clients de les rejoindre dans leurs dévotions9. Même si ce mouvement est toujours en activité de par le monde, cette pratique hindouiste a été condamnée en France comme secte en 1995, les rapports de la commission jugeant illégal le travail non rémunéré et harassant qui permettait de dégager de substantiels bénéfices et pouvait « réduire l’esprit critique » des adeptes. De plus, les pouvoirs publics et les organisations dédiées à la jeunesse s’inquiétaient de l’« embrigadement des enfants10 ».

9Un autre emprunt des auteurs au monde para-psychologique contemporain est « le vaisseau de méditation » (pl. 31) utilisé dans la Lamaserie. La longue description est parfaitement exacte. Intitulé « caisson d’isolation sensorielle », ce sarcophage, que l’on voit parfois en devanture de certains centres de soins, a été inventé en 1954 par John Cunningham Lily, chercheur au National Institute of Mental Health, et a connu un engouement spectaculaire dans les années 80 aux Etats-Unis, puis en Europe. Le patient, qui flotte dans une solution de sel d’Epsom, doit éviter tout stimulus sensoriel durant son temps d’enfermement dans le caisson afin de parvenir à une relaxation profonde proche de la méditation11. Mais pour les enfants qui, dans leur précipitation à rejoindre le groupe, ont laissé tomber une peau de banane sur laquelle glisse le Lama, les trois heures qu’ils sont condamnés à passer dans les vaisseaux est une affreuse torture (pl. 17-19, p. 20-22, pl. 28, p. 31). Heureusement, ils seront visités par Puck qui les distraira avec des histoires facétieuses de lutins (pl. 35, p.38).

10Lorsqu’il fait son apparition dans la BD, M. V, le faux Lama, est un homme d’affaires en complet-veston marron au volant d’une grosse voiture rouge, « Gaby », une jolie passagère blonde, à ses côtés. Habitué à commander, il fait preuve d’autorité sur l’employé de la station-service où il s’arrête pour faire le plein ; agressif, il rudoie violemment Nico, l’ami d’Isabelle, qui demandait à Gaby de le prendre en stop jusqu’aux Gâtines pour rejoindre Isabelle (pl.7, p. 10). M. V saisit Nico par le col de sa chemise, lui envoie des claques qui le laissent au sol, voyant trente-six chandelles. Suivant le style de cette bande dessinée, l’irruption soudaine de M. V, qui interrompt la phrase de Nico, parvient dans une bulle, avant la représentation du personnage (c. 4). Cinq petits dessins, parmi lesquels on reconnaît un éclair, un couteau et une bombe à la mèche allumée qui stylisent les jurons proférés par M. V, sont suivis de sa réplique « qu’est-ce que tu fiches là, petit morveux ? » d’un niveau de langue familier mais néanmoins acceptable pour des jeunes lecteurs, imprimée en gras dans un format très supérieur à la taille générale de la police. La violence des coups assénés à Nico fait l’objet d’une case (6) composée de l’onomatopée « PAF » en très gros format entourée d’étoiles rouges et de bougies. À la case suivante, Nico gît à terre, le chapeau de travers (seul un œil est visible), entouré d’emanata (spirales ponctuées de quelques étoiles rouges) d’une facture à la lisibilité immédiate. Mais Nico est vengé par ses trois « esprits rimeurs » qui avaient vu la scène. Ils barrent la route, si bien que M. V., effrayé, donne un brusque coup de volant et sa voiture échoue dans une mare. C’est un attelage de chevaux qui parvient à extirper la voiture. Gaby et M. V sont indemnes, la voiture peut repartir, mais lui, humilié et retardé, est furieux (pl. 9, p.12).

11C’est une première revanche sur un homme à l’identité douteuse qui profite honteusement de la candeur de ses semblables. Étant donné cette première anecdote qui révèle la trouble personnalité de ce faussaire, le lecteur prend d’emblée le parti des deux enfants exploités et se réjouira de la chute ignominieuse de M. V. à la fin de l’album, lorsqu’il verra le faussaire à l’autre bout du monde, en Lama vêtu de haillons rapiécés, quêtant sur une plage au Brésil (pl. 44, p. 47, c. 5)12.

12Cependant, encore plus que les humains, ce sont les fées qui ont à souffrir de la détérioration de leur domaine.

II. Le domaine des fées

13On peut me deviner une certaine empathie avec le lieu que les auteurs ont choisi comme domaine des fées. Le terme « Gâtine », ainsi que ses nombreux dérivés (Gastine étant la graphie originelle), vient de l’ancien français et désigne un territoire géographique, vers l’ouest de la France, d’où l’appellation d’un certain nombre de provinces françaises comme le Gâtinois, ou le Gâtinais. Il s’agissait d’une terre difficilement cultivable car imperméable et marécageuse, mais qui, laissée à l’état sauvage, pouvait se couvrir de très belles forêts naturelles. Par extension, le terme est fréquemment utilisé pour qualifier les habitants d’une Gâtine, en Normandie (bien que la terre y soit très riche pour la culture) ou en Touraine, comme en témoignent les deux poèmes de Pierre de Ronsard (1524-1585), l’Ode XVII « À la forêt de Gastine », écrite dans les débuts de sa carrière poétique, en 1550-1552, pour évoquer la belle forêt de la région tourangelle qu’il connaissait bien :

Couché sous tes ombrages verts

Gastine, je te chante

[…]

En toi habite désormais

Des Muses le Collège […]13

14Et l’Elégie XXIV, écrite à la fin de sa vie, en 1584, c’est-à-dire un an avant sa mort, « Contre les bûcherons de la forêt de Gastine », poème en alexandrins à la rime classique, à présent, souvent cité par les militants écologistes :

Écoute, Bûcheron, arrête un peu le bras !

Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas :

Ne vois-tu pas le sang, lequel dégoutte à force

Des Nymphes qui vivaient dessous la dure écorce14 ?

15Qu’elle soit peuplée de Muses comme dans l’Ode ou de Nymphes comme dans l’Elégie, cette forêt louée par Ronsard bénéficie des pouvoirs magiques d’êtres féériques mythologiques. S’ils se sont inspirés de ces poèmes, les auteurs de la BD ont transféré les créatures de la mythologie grecque à la mythologie occidentale, de la même façon qu’Arthur Golding avait préféré transformer les nymphes des Métamorphoses d’Ovide en fées dans sa traduction anglaise (1567)15, ce que Shakespeare reprendra dans sa comédie, A Midsummer Night’s Dream.

16Par ailleurs, ayant passé trois ans en Écosse et à Londres dans sa jeunesse, de 1537 à 1540, lorsqu’il était attaché au service de Madeleine de France puis de Jacques V d’Écosse, Ronsard ne devait pas ignorer une autre acception mythologique du terme « Gâtine », celle de la « terre gaste », selon la légende arthurienne. Il a pu avoir connaissance de cette légende maintes fois retravaillée, que ce soit à travers The History of the Kings of Britain de Geoffrey of Monmouth (c. 1095-c. 1155) publié en 113616, l’ouvrage de Chrétien de Troyes (c. 1135-c. 1183), son cinquième roman, laissé inachevé en 1180, Perceval ou le Conte du Graal, ou d’autres récits légendaires qui ont foisonné par la suite. Seul un preux chevalier pourra libérer la « terre gaste », détruite et désacralisée, et son roi malade, en se lançant à la quête d’un objet mythique, le Graal, qui y a été dérobé17.

17Dans la BD, la terre mystérieuse des Gâtines a été saccagée par l’implantation de cette colonie conduite par un faussaire qui, à son tour, saccage la quête spirituelle de personnes faibles et influençables. Et dans sa rébellion contre l’autorité usurpatrice du faux Lama, la petite Renoncule trouve les mots qui conviennent : « Moi, je pense que ce qui manque ici, c’est un secticide » (pl. 37, p. 40, c.9). Devant toute leur assemblée réunie pour les punir, elle n’hésite pas à s’exprimer, elle pense par elle-même, en toute indépendance d’esprit, et elle pense juste. Par sa proximité paronomastique avec « insecticide », son néologisme exprime à la fois la dangerosité des sectes qu’il faut éradiquer et l’utilisation abusive et nocive de produits visant à détruire les insectes et créatures naturelles des marais ou autres Gâtines, sous peine de voir disparaître les fées.

18Il fait déjà nuit dans les Gâtines lorsqu’Isabelle est suivie par un « feu follet » luisant qui tournoie autour d’elle, puis s’effondre en parlant d’une voix minuscule « au secours ! », « Je n’en peux plus… », répliques reproduites en police minuscule dans les bulles de la BD, mais qu’elle comprend très bien puisqu’elle a le don particulier de voir la nuit, lié à son jour de naissance (pl. 6, p. 9). Elle ne peut pas demander de l’aide à Monsieur Bottom quand elle rentre à l’Auberge : il ne peut pas voit Weeny dans le creux de sa main car il n’est pas né un dimanche. C’est dans l’obscurité de sa chambre, une fois qu’elle a soufflé sa bougie, qu’Isabelle est visitée par Mab et Puck (pl. 10, p. 13). Car, en effet, le domaine des fées n’a pas tant une frontière géographique que temporelle : elles n’apparaissent que la nuit, et uniquement à ceux qui sont réceptifs. Les auteurs de la BD se conforment ainsi à la conception des êtres féériques que Shakespeare a suivie dans A Midsummer Night’s Dream. Comme Thésée le clame à la fin de la comédie : « La langue de fer de minuit a compté douze coups. / Au lit, les amoureux, c’est presque l’heure des fées18. »

19Et Robin Goodfellow de poser l’atmosphère féerique nocturne après le départ des humains :

Et […] nous les fées, qui fuyons

Sur le char de la triple Hécate,

Le soleil et tous ses rayons

Poursuivant l’ombre comme un rêve (p. 265)19

20L’album est parsemé de bien d’autres indices shakespeariens.

III. Les diverses inspirations shakespeariennes

21Une première allusion livresque, indirecte, à Shakespeare, est le fait de M. Bottom : il veut donner à Isabelle « la chambre sur le verger où a logé M. Wieland, un grand poète » :

M. Bottom interrompu (pl. 4, p. 7, c. 3)

Crédits : Will, Editions Dupuis

22Sa réplique est interrompue par l’oncle Hermès, mais M. Bottom n’en continue pas moins son explication. Le lecteur attentif peut suivre le récit de M. Bottom et deviner l’expression incomplète « son immortel ouvrage ». M. Bottom fait allusion au poète allemand du siècle des Lumières, Christoph Martin Wieland (1733-1813) qui a traduit une vingtaine de pièces de Shakespeare, dont A Midsummer Night’s Dream20. Celui-ci a aussi écrit le poème épique Oberon (en quatre chants, publié en 1780 à Weimar) qui a eu tant de succès dans le monde germanique, inspiré de la légende anonyme française du XIIIe siècle, Huon de Bordeaux dont Shakespeare s’est inspiré également pour sa comédie21. Cet emprunt à un auteur germanophone, ami de Goethe, fervent shakespearien, laisse à penser qu’en Belgique, même francophone, l’esprit germanique aurait été prédominant, et une traduction connue accessible, à moins que nos auteurs n’aient voulu faire preuve d’étrangeté.

23La bonhomie de M. Bottom est mentionnée dès le début de l’album. Doté d’un gros nez (suivant l’Ecole de Marcinelle), complètement chauve, avec juste quelques longs cheveux blancs raides qui pendouillent, le cou massif dissimilé sous un foulard blanc de cuisinier, le poitrail et la bedaine de bon vivant débordant de sa chemise blanche aux manches retroussées, le tablier blanc sur son pantalon bleu et le chiffon de service à carreaux rouges à la main : tout son physique le désigne clairement comme un personnage sympathique et débonnaire. L’oncle Hermès le présente à Isabelle comme « un monsieur très amusant » (pl. 2, p. 5, c. 3). Cependant, nombreuses sont les répliques de l’Aubergiste qui sont interrompues sans ménagement, d’abord par l’oncle Hermès, bientôt suivi par Isabelle elle-même et enfin, par tante Ursule, mais il est vrai qu’il n’en tient pas rigueur.

24Les auteurs ont mis en œuvre une grande variété pour signaler des interruptions dans son discours. Une même planche – pl.4, p. 7 – par exemple, contient différents procédés, qui se côtoient et parfois s’ajoutent, prouvant ainsi la densité textuelle et narrative proposée dans cet album.

25Les longues phrases explicatives de M. Bottom, ponctuées d’une accumulation de détails qui installent l’atmosphère mystérieuse du récit selon un processus d’amplification, s’interrompent brusquement, en plein envol, par des points de suspension. En clôturant brusquement ce bavardage, le locuteur manifeste son agacement, mais l’aposiopèse ainsi constitué ne fait qu’attiser la curiosité du lecteur :

Réplique de M. Bottom incomplète (pl. 4, p. 7, c. 6)

Crédits : Will, Editions Dupuis

26En cela, les auteurs sont fidèles à l’esprit de Shakespeare qui a utilisé cette figure de rhétorique pour indiquer le trouble dans lequel se trouve Bottom au sortir de sa transformation magique au pays des fées : « Il me semble que j’étais… personne ne peut dire quoi. Il me semble que j’étais, et il me semble que j’avais… » (p. 219)22.

27Un autre procédé, typographique, et qui sera récurrent tout au long de l’album, consiste à surimposer la bulle du nouveau locuteur, cachant en partie les mots de M. Bottom. Le lecteur pressé n’aura pas nécessairement besoin de ces segments incomplets pour suivre le cours du récit, mais s’il le souhaite, il pourra y revenir pour une lecture plus approfondie, et alors, il aura le plaisir de se plonger dans une (ou plusieurs) lecture(s) plus attentive(s), d’autant plus qu’il n’éprouvera pas de difficulté notoire à compléter ou deviner les termes manquants.

28La typographie permet également aux auteurs de donner de l’épaisseur aux personnages à travers des anecdotes qui étoffent le récit. M. Bottom, boulimique de la parole, poursuit son discours à mi-voix malgré l’intervention d’un locuteur, imperturbablement, mais sans être entendu, ni écouté. Alors, la police de caractères utilisée devient de plus en plus petite, seuls certains mots (ou parties de mots) restent visibles, le lecteur percevant des bribes qu’il peut reconstituer ou deviner, ou tout simplement ignorer.

Allusion shakespearienne tronquée (pl. 4, p. 7, c. 4)

Crédits : Will, Editions Dupuis

29Le lecteur averti reconnaîtra certains éléments empruntés au personnage shakespearien de Bottom, dans une remémoration constante de sa propre personne. D’autres références shakespeariennes sont parsemées tout au long de l’album, retravaillées, détournées, mais toujours perceptibles. Après avoir quitté les deux enfants de la Lamaserie, Isabelle est rattrapée par une étincelle lumineuse produite par un « gaz » (et non « un feu follet » précise le texte dans une longue explication scientifique du narrateur, pl. 6, p. 9, c. 4) qui virevolte et finit par tomber à ses pieds en la suppliant d’une voix minuscule (puisque les lettres sont d’un petit format) : « Au secours », puis « Je…je n’en peux plus… » (pl. 6, p. 9, c. 6 et 7). Ce n’est que trois planches plus loin que l’on voit la pauvre Weeny épuisée, dans le creux de la main d’Isabelle que Will a dessinée comme un gros plan bien supérieur à l’échelle réelle, car, elle tient dans une petite boîte d’allumette :

Weeny endormie (pl. 10, p. 13, c. 6)

Crédits : Will, Editions Dupuis

30Les auteurs évoquent ici de façon oblique la taille minuscule des êtres féeriques shakespeariens qui, lors des querelles entre le Roi et la Reine des fées « se glissent dans les cupules des glands pour s’y cacher » (p. 85)23.

31Lorsqu’Isabelle demande conseil à M. Bottom pour redonner vivacité à Weeny, il s’interroge longuement sur trois images muettes et conclue « Mais il n’y a rien du tout ! » :

M. Bottom ne peut pas voir Weeny (pl. 10 p.13 c. 1 à 4)

Crédits : Will, Editions Dupuis

32Ce manque de réceptivité aux manifestations féériques rappelle le personnage de Thésée, le duc d’Athènes, qui, au début de l’acte V du Songe, oppose l’être rationnel gouverné par « la froide raison » (p. 227) au « fou », à « l’amoureux » et au « poète » (idem), emportés par leur « imagination puissante » (p. 229)24.

33Concernant M. Bottom, l’explication est donnée sur la même planche, lorsqu’Isabelle, seule dans sa chambre obscure, reçoit la visite de Mab, assistée de Puck, qui lui explique : « Seuls les enfants nés un dimanche peuvent voir les elfes. C’est pourquoi toi, tu nous vois » (pl. 10, p. 13, c. 10). Sur la page de titre, comme on l’a relevé précédemment, les auteurs avaient indiqué qu’« ils partageaient avec Isabelle un certain don […] révélé […] à la fin de la dixième planche ». Grâce à « la plume du poète » (p. 227)25 qui mène leur imagination créatrice, Will et Yvan Delporte ont pu créer une héroïne comme Isabelle, elle aussi pourvue d’une imagination débordante lui permettant d’appréhender le royaume des fées. On remarquera que Mab (« on dit la reine Mab mais c’est par erreur », précise un Puck facétieux deux images plus loin, pl. 11, p. 14, c. 2) lorsqu’elle n’est encore qu’un point lumineux sur le montant du lit d’Isabelle, lui souffle la véritable nature de Weeny : « Tu peux dire un elfe ou une fée, c’est pareil » (pl. 10, p. 13, c. 9). Les auteurs font montre de leurs connaissances shakespeariennes car dans Le Songe, « les fées » sont des êtres masculins (excepté, bien sûr, la reine, Titania, et ses suivantes), conformément à l’être féerique des récits traditionnels de l’Angleterre ancienne. La traduction française, bien trompeuse, se réfère à une tradition d’origine germanique beaucoup plus récente.

34Mais revenons à M. Bottom. Après avoir dit à Isabelle qu’il ne voyait rien dans la boîte d’allumette dans laquelle Isabelle avait placé la pauvre Weeny, il reprend, intarissable, le flot de ses souvenirs : « Il arrive parfois qu’on voie des choses qui ne sont pas là. Ainsi moi, par exemple, comme explique le grand auteur W. Shakespeare, j’ai eu personne […] l’occas […] (pl. 10, p. 13, c. 5). Le lecteur de Shakespeare se souvient que la reine des Fées se réveille au son du chant, pourtant très balourd, de Bottom, qui ravit son oreille (III.1.100) ; elle en tombe amoureuse (III.1.103) et ordonne à ses fées de le conduire jusqu’à sa « charmille » (p. 147)26. Le débat entre ceux qui voient et ceux qui ne voient pas les manifestations extra-humaines, au-delà de la raison, est posé par les auteurs. Ils font écho à l’étonnement de Bottom qui, à son réveil, sent qu’il a eu une vision « très extraordinaire » (p. 219)27. Cette distinction s’inscrit vraiment dans la trame du récit.

35En revanche, par trois fois, M. Bottom fait allusion à son implication dans une troupe de théâtre amateur, détail sans aucun rapport avec l’histoire, mais qui donne de l’épaisseur au personnage en évoquant avec une pointe d’humour son homonyme shakespearien.

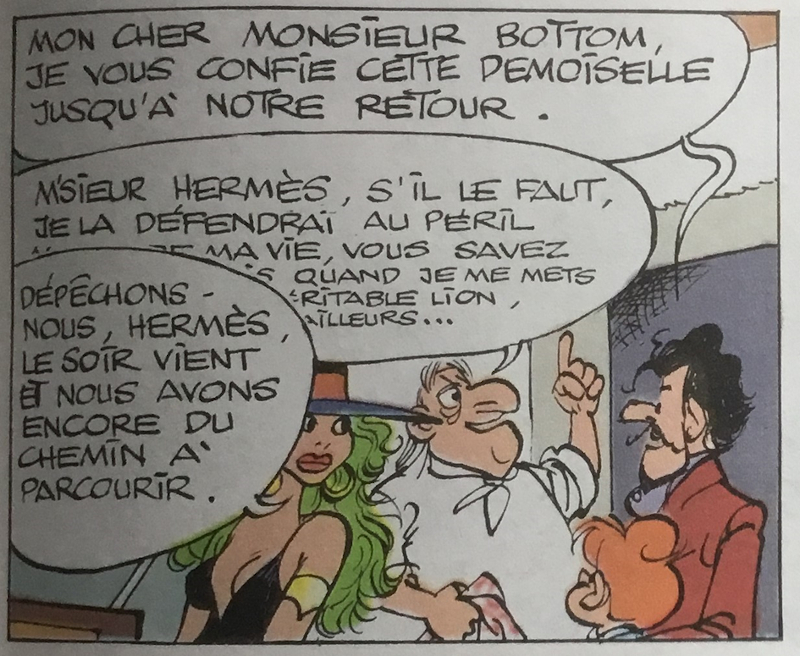

36Pour prouver à Hermès qu’il défendrait Isabelle « au péril [...] de [sa] vie », il mentionne un lion « Quand je me mets […] ritable lion » (pl. 4, p. 7, c. 4). Il évoque l’artisan athénien créé par Shakespeare, nommé Bottom, qui voulait interpréter tous les rôles de leur tragédie, en particulier celui du lion, que Quince avait attribué à Snug, en prenant une petite voix de tourterelle ou de rossignol pour ne pas effrayer les dames (I.2.53-62).

37Plus avant dans le récit, Isabelle lui demande des bananes pour satisfaire l’envie de Renoncule et de Lupin, M. Bottom lui répond : « Mais bien sûr, ma petite demoiselle, le vieux Bottom n’a jamais refusé un fruit à qui que ce soit, et d’ailleurs ceci me rappelle, lorsque je faisais partie d’une troupe de théâtre en amateur, mon […] du lion et je […] (pl. 16, p. 19, c. 4). Il s’agit juste d’un clin d’œil supplémentaire des auteurs envers Shakespeare. Le lecteur averti reconnaîtra l’allusion livresque, celui qui ne connaît pas la comédie shakespearienne appréciera néanmoins la répétition d’un détail hors contexte qui pourra être perçu comme un effet de radotage du personnage.

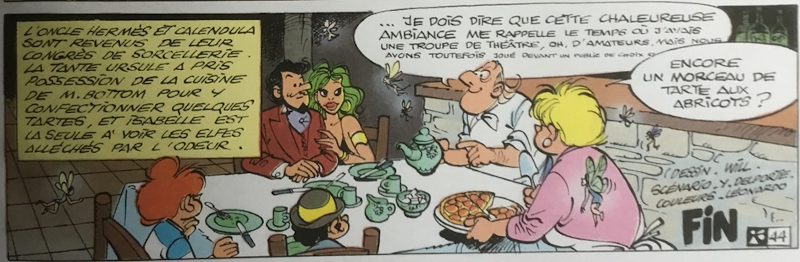

38Et jusqu’au dernier dessin de la dernière planche, M. Bottom en fieffé bavard, égrène ses souvenirs : « Je dois dire que cette chaleureuse ambiance me rappelle le temps où j’avais une troupe de théâtre, oh, d’amateurs, mais nous avons toutefois joué devant un public de choix et ». Mais personne ne l’écoute, et le format des lettres devient de plus en plus réduit. Il est sèchement interrompu par la tante Ursule, dont le « sens pratique très développé » a été évoqué au tout début de l’album (pl. 1, p. 4, c. 5) et à l’hospitalité « chaleureuse » qui propose « encore un morceau de tarte aux abricots », sa spécialité :

La fin (pl. 44, p. 47, c. 8)

Crédits : Will, Editions Dupuis

39Cette technique narrative fondée sur une répétition quasi identique des termes utilisés devient, pour ainsi dire, la marque distinctive du personnage de M. Bottom et de son rapport avec son entourage.

40Si M. Bottom, de par son nom et de par sa faconde centrée sur sa propre personne, peut être clairement identifié comme un avatar tiré de la comédie de Shakespeare, les autres personnages ne font qu’évoquer certaines caractéristiques de la pièce.

41M. V et Gaby évoquent Thésée et Hippolyta, le duc d’Athènes et la reine des Amazones qu’il a conquise par la force. En effet, Gaby semble prise en otage, comme Hippolyta, par ce soupirant autoritaire et libidineux, au point de la bloquer lors de leurs ébats amoureux peu concluants (il faut dire que Nico, témoin involontaire, était caché sous le lit (pl. 33, p. 36, image 11 et pl. 34, p. 37, c. 10-11). Il est comme Thésée, impatient de constater la lenteur qui le sépare des quatre jours de leurs noces, clairement définies comme la satisfaction de ses désirs (I.1.1-4) et son double appel à passer au lit à la fin de la pièce « Au lit, les amoureux » […] « Chers amis, au lit » (p. 263)28.

42M. V aurait aussi quelque chose du Thésée vainqueur, dominateur, qui revient dans son domaine avec une « prise de guerre » blonde et innocente. Pourtant, contrairement à Hippolyta à qui Shakespeare n’a accordé que quelques lignes, elle répond aimablement à Nico à la station-service (pl. 7, p. 8, c. 2-4 ; pl. 8, p. 11, c. 1-2), le reconnaît dans la Lamaserie, le cache et lui permet de sortir en toute sécurité (pl. 33, p.36, c. 2-5 ; pl. 36, p. 39, c. 1-3). De la même façon qu’Hippolyta s’oppose à Thésée à la fin du Songe (V.1.) en excusant la maladresse des artisans, Gaby s’oppose à M. V en prenant le parti des enfants (pl. 40, p. 43, c. 4). Et quand elle revient avec Tante Ursule à l’épilogue, fièrement adossée à la voiture de son amant dont elle a préalablement crevé les quatre pneus, elle empêche M. V de fuir avec la caisse d’où s’échappent des billets verts en lui faisant face, souriante et déterminée, le couteau à la main pointé dans sa direction (pl. 43, p. 46, c. 8).

43Cependant, pour les besoins du récit qui complexifie le personnage, M. V, né un dimanche, peut voir les fantômes, pour son plus grand malheur puisqu’il quitte la route à la vue des trois esprits rimeurs (pl. 8, voir supra). Il peut aussi voir les fées, pour le malheur de Mab qu’il réussit à emprisonner dans une passoire à thé (pl. 39, p. 42, c. 8-9, puis pl. 40, p. 43, c.1-3) :

Mab prisonnière (pl. 39, p. 42, c. 8-9)

Crédits : Will, Editions Dupuis

44On remarquera l’habileté des auteurs qui parsèment des indices, en l’occurrence, cette passoire à thé, dont ils transforment l’usage, et la font devenir le moteur de la trame du récit par sa valeur polysémique. En effet, avant de quitter Gaby, M. V s’était saisi de cette innocente passoire pour amorcer « une réflexion sur la diététique » (pl. 35, p. 38, c. 1) auprès de ses trop dociles colons. Il apparaissait alors comme un manipulateur cynique dont nos auteurs ridiculisaient au passage la vacuité théorique de son discours. À présent, en utilisant la passoire comme une prison minuscule, il montre clairement ses intentions malfaisantes. Il sait détourner les objets du réel pour en exploiter des utilisations factices ou destructrices.

45Puisque M. V a le pouvoir de voir fantômes et fées, alors, ce serait Nico, le tenant de la raison prônée par Thésée qui ne croit pas en ces fables : « Un elfe invisible ! Des blagues, oui ! ». Pourtant, Puck, invisible à ses yeux, virevolte autour d’eux :

Nico incrédule (pl. 16, p. 19, c. 5-7)

Crédits : Will, Editions Dupuis

46Il faut que le lecteur tourne la page pour voir Puck qui se venge : il se rappelle à lui en lui lançant de vraies châtaignes. Alors, Nico peut compter sur l’aide de ses trois « esprits rimeurs » qui le venge en effrayant Puck (pl. 17, p. 20, c. 1-10). Manifestement, il y a rivalité entre les fantômes et les fées dans les Gâtines, de même qu’il y a une certaine rivalité dans Le Songe, entre la suite d’Oberon et celle de Titania, lors de leur première rencontre (II.1).

47Mise à part Weeny, la première fée qui apparaît dans l’album dont le nom est de l’invention des auteurs, les autres êtres féériques nommées appartiennent au corpus shakespearien, Mab, Puck, Ariel, mais tirées de pièces différentes, respectivement Romeo and Juliet, A Midsummer Night’s Dream, The Tempest.

48C’est Mab, « la fée accoucheuse […] pas plus grande qu’une agate29 », que Will a doté des gigantesques oreilles allongées des gnomes, qui raconte à Isabelle l’atmosphère heureuse qui régnait dans les Gâtines avant l’arrivée des colons. Les fées prospéraient, « l’Auberge [leur] amenait de temps à autres des visiteurs étranges qui ajoutaient à la magie ambiante » (pl. 11, p. 14, c. 5-6) et surtout, le rêve permettait à tout ce petit peuple de vivre heureux (pl. 11, p.14, c. 4). Et Mab de citer, sur une planche entière, un certain nombre d’heureux dormeurs parmi ceux qu’évoque Mercutio dans sa belle tirade, au début de Romeo and Juliet (I.4.55-97) : les amoureux, les gens de cour, les huissiers, les belles, les avocats, les chanoines, les militaires :

Tous les rêveurs (pl. 13 ; p. 16)

Crédits : Will, Editions Dupuis

49Et Mab de conclure : « Pour guérir notre petite Weeny, endors-toi ; je te ferai rêver ». Fatiguée, Isabelle fait « un songe merveilleux » (pl. 14, p. 17, c. 1) que les auteurs de la BD ne révèlent pas pour préserver la « vie privée » de leur héroïne. C’est encore suivre, de façon oblique – et humoristique –, la technique employée par Shakespeare dans Le Songe : Bottom est tellement bouleversé par sa vision ou son rêve qu’il n’arrive pas à mettre en mots sa rencontre avec la reine des Fées : « J’ai eu une vision très extraordinaire. J’ai fait un rêve, ça dépasse le pouvoir de l’esprit humain de dire quel rêve c’était. » (p. 219)30.

50Weeny en est guérie et, le lendemain, elle présente Ariel, « l’esprit de l’air » à Isabelle qui lui fait découvrir le domaine des fées, représenté par nos auteurs sur six planches de l’album (22-27) dont une entière composée d’un seul dessin sans bulle ni parole, si bien que les lecteurs, tout comme Isabelle, peuvent découvrir à leur aise, la vie magique de ce petit peuple :

Le domaine des fées (pl. 24, p. 27)

Crédits : Will, Editions Dupuis

51Les inspirations sont diverses : animaux fabuleux, gnomes de légendes, et surtout « le moulin » « construit de fils d’araignée, de fétus d’herbe sèche, de bulles d’eau, de pétales fanés » (pl. 26, p. 29, c. 3) dont Isabelle voudrait réparer un fil avec son nécessaire à couture, mais en est vivement empêchée car le fer est dangereux pour les fées (pl. 27, p. 30, c. 3-6), précision importante pour la suite de l’histoire, mais qui ne relève pas de notre propos. Est-ce le nom de l’un des êtres féériques shakespeariens, Cobweb – Toile d’Araignée – qui a provoqué cet épisode dans l’imagination des auteurs ?

52Grâce à Nico, qui a réussi à franchir la rivière délimitant la Lamaserie, Puck a pu y pénétrer (pl. 27, p. 30, c. 8-9) et se « mêler » des affaires des enfants (pl. 28, p. 31, c. 6), ce qui évoque, en positif, l’incursion du Puck de Shakespeare dans les affaires des artisans athéniens lors de leur répétition nocturne (III.1.48-80) : il fait tomber les colons qui poursuivent les enfants (pl. 28, p. 32, c. 6-7 ; pl. 29, p. 32 c. 1-5) ; sur la même planche, il avertit Nico, − qui ne le voit pas mais qui l’entend −, de s’en aller, car le pont « en corde de nylon extra-solide » (pl. 20, p. 23, c. 5) qu’il avait fabriqué pour entrer dans la Lamaserie a été découvert (pl. 29, p. 32, c. 7-11) ; il prévient Isabelle du danger (pl. 32, p. 35, c. 2-5), il distrait les enfants enfermés dans les caissons de méditation en guise de punition (pl. 35, p. 38, c. 4-10) ; il dérange le Lama (pl. 38, p. 41, c. 3-5), mais, on se souvient, celui-ci, né un dimanche, peut les voir et ainsi attrape Mab (pl. 39, p. 2, c. 8-9, voir supra).

53La fin de l’histoire propose la résolution de tous les conflits en quelques cases, comme par enchantement, bien évidemment. Le facteur déclencheur, deux planches avant le dénouement, est l’arrivée impromptue d’une voiture qui s’arrête au beau milieu du camp, dont le conducteur, ombre indéfinie, s’exclame : « Qu’est-ce qui se passe ici ? », prenant les colons par surprise (pl. 42, p. 45, c. 5), produisant un effet terrible sur M. V. Dans cette case, la dernière de la page, le narrateur rajoute au mystère dans un appel direct au lecteur : « Vous aimeriez sans doute apprendre ce que peut causer un tel émoi ? » (c. 8). La réponse se trouve en haut de la page suivante : c’est Tante Ursule qui arrive sur les lieux (pl. 43, p. 46, c. 1). Pris dans le flot des aventures, le lecteur aura peut-être oublié, sur la première planche de l’album (p. 4, c. 8), la dernière réplique de Tante Ursule à l’Oncle Hermès et Calendula partant en tilbury vers leur congrès de sorcellerie : « Et roulez bien prudemment ! Téléphonez-moi en cas de besoin ! J’arriverai en voiture dans la soirée de demain ! » C’est l’une des nombreuses touches proleptiques qui parsèment l’album, et qui procure cet effet d’histoire bien menée.

54Tante Ursule est accompagnée par Gaby qui s’était enfuie et par les trois « fantômes » amis de Nico qu’elle avait pris en auto-stop (pl. 43, p. 46, c. 1-3). Ce sont ces fantômes, qu’il avait le don de voir car il était né un dimanche, qui avait effrayé M. V à la page précédente.

55Tous les enfants sont libérés ; Mab est libérée elle aussi et « rassemble tous [les] pouvoirs féériques des elfes (pl. 43, p. 6, c. 9). Le méchant M. V, dépossédé de son argent par l’action conjointe des fées de tous les continents, en est réduit à mendier en habits de Lama rapiécés sur les plages brésiliennes (pl. 44, p. 47, c. 5). « Aidée par le petit peuple des elfes » et par Lupin et Renoncule, « Madame Gaby deviendra la bonne fée du camp », prévoyant « un grand pot-au-feu » au dîner pour le plus grand plaisir des anciens adeptes de la Lamaserie (c. 6), les fées retrouvent leur vitalité heureuse sous la conduite de Mab (c. 7). Et tous les héros sont réunis à l’Auberge d’une nuit d’été : Tante Ursule a pris possession de la cuisine de M. Bottom pour y confectionner quelques tartes « et Isabelle est la seule à voir les elfes alléchés par l’odeur ».

56L’album se termine par un ultime clin d’œil à Shakespeare à travers le bavardage de M. Bottom qui évoque, une fois encore, son passé théâtral d’amateur, en servant le thé. Il est interrompu, pour la dernière fois, alors que les elfes, qui volètent joyeusement autour d’eux, ne sont perçus que par la seule Isabelle, née un dimanche comme Will, qu’il a dessinés pour le plaisir des lecteurs.

Conclusion

57Il n’y a aucun mariage à la différence du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare, ni aucune allusion à la procréation future « au lit, les amoureux » (p. 263) (« Lovers, to bed », V.1.355) comme l’insinue Thésée, la BD s’adressant à des enfants innocents. Mais néanmoins, il fait nuit noire dehors, même s’il n’est pas encore minuit, et donc « c’est presque l’heure des fées » (p. 263)31. Ce ne sont pas les chambres à coucher que les fées vont bénir d’une douce paix de « cette rosée sacrée des champs » (p. 267)32, comme l’exhorte Obéron, mais la salle à manger de l’Auberge d’une nuit d’été où règne la « chaleureuse ambiance » de l’harmonie retrouvée.

58La réunion conviviale de tous les personnages positifs en conclusion d’un album est l’un des ressorts obligés des BD pour enfants, qu’elles soient d’obédience belge ou française. On aura en mémoire les conclusions de tous les albums d’Astérix et d’Obélix, les irréductibles Gaulois étant rassemblés autour d’un grand feu pour déguster des sangliers rôtis, le barde Assurancetourix étant mis hors d’état de pousser la chansonnette33, tout comme ici M. Bottom, mais avec beaucoup plus de ménagements.

59Même si ce volume a été republié quatorze ans plus tard, en 2007, dans l’édition intégrale en trois volumes34, la série n’a pas eu le même grand succès que les autres bandes dessinées de ses illustres créateurs. Et, c’est bien dommage. Était-ce parce que les auteurs se sentaient plus à l’aise avec leurs héros masculins, dans un monde bédéiste dominé par la gent masculine ? Les fidèles supporteurs des créateurs étaient-ils désarçonnés par cette héroïne, une enfant encore poupine mais débrouillarde ? Les enchantements, maléfices, sorciers, envoûtements, sortilèges, et autres allusions féériques, n’étaient-ils plus porteurs de rêves pour les enfants des années 90, ou plus adaptés à l’esprit des années 2000, en dépit de la série Harry Potter qui avait largement débordé des frontières anglaises35 ? Le style de la BD et son graphisme étaient-ils trop datés, alors qu’Astérix, créé en 1959 dans l’hebdomadaire Pilote, continue cependant son parcours international par-delà la disparition des auteurs historiques ?

60On ose espérer que ce n’est la faute ni du prénom Isabelle que porte l’héroïne, ni du domaine des Gâtines où se situe cette histoire. Cependant, on peut se demander si ce volume ne fait pas appel à trop de références livresques, allant de Shakespeare au mythe arthurien des Chevaliers de la Table Ronde en passant par Ronsard, et à trop de critiques sociétales − le danger de l’embrigadement par les sectes, les méthodes de méditation en caissons hermétiques − tirées du monde contemporain des adultes, pour que les enfants-lecteurs puissent goûter toute la saveur de l’enchevêtrement de la réécriture shakespearienne à l’œuvre. Néanmoins, on espère que les jeunes lecteurs, initiés à Shakespeare par cette incursion dans le domaine féérique, une fois adulte, aient eu envie de se pencher vers l’œuvre du dramaturge en ayant quelques réminiscences pleines de poésie.

Bibliographie

DE RONSARD, Pierre, « Ode à la Forêt de Gastine » : URL.

DE RONSARD, Pierre, « Contre les bûcherons de la forêt de Gastine » : URL.

DIETER, Martin, « Le Shakespeare de Wieland entre lecteur et spectateur », Revue germanique internationale. URL. DOI. (Consulté le 23 novembre 2017).

OVID, The Metamorphoses, trad. Arthur Golding [1567], Londres, Willyam Seres], 1904: URL.

SHAKESPEARE, William, A Midsummer Night’s Dream, in Peter Holland (éd.), Oxford World’s Classics, Oxford, Oxford University Press, [1994] 1998.

SHAKESPEARE, William, Le Songe d’une nuit d’été, trad. Jean-Michel Déprats, « Folio Théâtre », Paris, Gallimard, 2003.

SHAKESPEARE, William, Romeo and Juliet, in Jonathan Bates et Eric Rasmussen (eds.), The Complète Works of Shakespeare, Royal Shakespeare Company, Basingstoke, Macmillan, 2007.

SHAKESPEARE, William, Roméo et Juliette, trad. François-Victor Hugo, Paris, Garnier-Flammarion, 1964.

Webographie

Sitebd : URL

Spirou : URL

« Isabelle », voir : URL

KrishnaParis : URL

Notes

2 Raymond Macherot (1924-2008) tomba malade en 1974.

3 Will (1927-2000).

4 Le Journal Spirou a subi des modifications de titres au fil des décennies et des aléas de son succès. Il existe toujours. En 2017, une femme, la première, a été nommée rédactrice en chef, Florence Mixhel.

5 À l’origine, Will avait nommé son héroïne Catherine ; ce prénom a été modifié dès la première histoire.

7 Cette précision, indiquée dans la page de présentation des personnages (page 3), est exacte : Will est né le dimanche 30 octobre 1927 et Yvan Delporte le dimanche 24 juin 1928.

8 Dans la suite de cette étude, nous indiquerons les références comme suit : pl.p.c. (planche, page, case). Le terme « case » ou « vignette » correspond à un dessin sur une planche (voir la définition sur sitebd.org).

10 Voir les nombreux sites sur les dérives sectaires.

12 On peut voir une analogie avec le déroulement de l’histoire depuis la Deuxième Guerre mondiale : c’est en Amérique du Sud que de nombreux faussaires ou des membres du régime fasciste ont cherché à se réfugier pour faire une seconde carrière en toute impunité, souvent sous une fausse identité.

13 Pierre de Ronsard, « Ode à la Forêt de Gastine » : URL.

14 Pierre de Ronsard, « Contre les bûcherons de la forêt de Gastine » : URL. Le poème a été enregistré par Jean Dessailly : URL.

15 Voir un exemplaire original : URL.

16 Ouvrage dans lequel Shakespeare a puisé l’histoire de King Leir et de Cymbeline.

17 Dans certaines élaborations de ce conte, le Graal, devenu le Saint Graal, représente le calice dans lequel le sang du Christ aurait été recueilli. La cathédrale de Valencia en Espagne s’enorgueillit de posséder cet objet sacré. URL.

18 Traduction de Jean-Michel Déprats, Shakespeare, Le Songe d’une nuit d’été, Paris, Gallimard, coll. « Folio Théâtre », 2003, p. 263. William Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream, in Peter Holland (éd.), Oxford, Oxford University Press, coll. Oxford World’s Classics, [1994] 1998 : « The iron tongue of midnight hath told twelve. / Lovers, to bed; ’tis almost fairy time » (V.1.354-355). Toutes les références shakespeariennes seront tirées de ces ouvrages.

19 « And we fairies that do run / By the triple Hecate’s team, / From the presence of the sun, / Following darkness like a dream » (V.1.353-356).

20 Dieter Martin, « Le Shakespeare de Wieland entre lecteur et spectateur », Revue germanique internationale [En ligne], 5 | 2007, mis en ligne le 16 mai 2009, consulté le 23 novembre 2017. URL. DOI.

21 Isabelle Schwartz-Gastine, A Midsummer Night’s Dream. William Shakespeare, Paris, Armand Colin, 2002, p. 12-13.

22 « Methought I was − there is no man can tell what. Methought I was, and methought I had – » (V.1.201-205).

23 « for fear / Creep into acorn cups, and hide them there » (II.1.30-31).

24 « cool reason » (V.1.6), « the madman », « the lover » (V.1.10) ; « the poet » (V.1.12) ; « strong imagination » (V.1.18).

25 « the poet’s pen » (V.1.15).

26 « Come, wait upon him, lead him to my bower » (III.1.155).

27 « I have had a most rare vision » (IV.1.197-198).

28 « Lovers, to bed […] Sweet friends, to bed » (V.1.355, 359).

29 William Shakespeare, Roméo et Juliette, trad. de François-Victor Hugo, Paris, Garnier-Flammarion, 1964, p. 167. Romeo and Juliet, in Jonathan Bates et Eric Rasmussen (eds.), The Complete Works of Shakespeare, Royal Shakespeare Company, Basingstoke, Macmillan, 2007 : « the fairies’ midwife […] no bigger than an agate-stone » (I.4.56-57).

30 « I have had a most rare vision. I have had a dream past the wit of man to say what dream it was » (IV.1.201-201).

31 « ’tis almost fairy time » (V.1.355).

32 « With this field-dew consecrate / Every fairy take his gait / And each several chamber bless » (V.1.406-408).

34 Aux éditions Le Lombard. Les éditions Le Lombard sont les éditions belges historiques du Journal Tintin fondées en 1946 par Raymond Leblanc. Cette réédition a sans doute été faite sur l’insistance d’Yvan Delporte (1928-2007).

35 Le premier volume des aventures de Harry Potter, le héros de J.K. Rowling, a paru en français en 1998 : Harry Potter à l’Ecole des sorciers, dans une traduction de Jean-François Ménard, Folio Junior, Paris, Gallimard. L’édition originale en anglais, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, a paru en 1997 aux éditions Bloomsbury, Londres.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Isabelle Schwartz-Gastine

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)