- Accueil

- > Shakespeare en devenir

- > N°4 — 2010

- > Éditorial

Éditorial

Par Muriel Cunin et Pascale Drouet

Publication en ligne le 28 janvier 2010

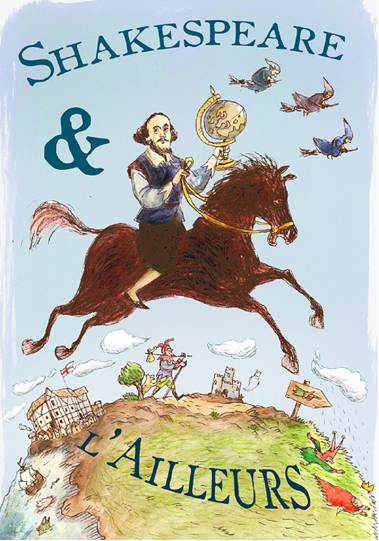

« Shakespeare et l'Ailleurs » interprété par Édouard Lekston.

Crédits : Édouard Lekston.

Français

1Qu’appelle-t-on l’Ailleurs ? Un espace pour le moins ambivalent. Il peut être promesse d’une autre vie, d’une échappée vers « l’Azur », d’une invitation au voyage quand le réel dans son quotidien, dans sa monotonie, est terne, morose, voire insupportable. Mais il peut également être synonyme de privation, d’errance, de perte, d’exil, apparaître comme la menace d’un vide effrayant, et faire ressurgir la peur de l’inconnu. Qu’il soit lu de manière positive ou négative (et on pourra aussi se demander si l’Ailleurs, dans ses représentations multiples, échappe à cette polarisation), il est une projection spatiotemporelle physique ou mentale vers quelque chose d’étranger. D’où les questions suivantes : peut-on situer l’Ailleurs ? Est-ce une utopie (ou une dystopie) ? Est-ce un fantasme, une illusion, un leurre ? Participe-t-il de la cartographie ou reste-t-il condamné au hors-carte ? Comment le représente-t-on ? Comment le porte-t-on à la scène ?

2On pourra aborder les axes suivants :

-

L’Ailleurs et la dynamique de l’éloignement, du voyage, de la découverte, de la conquête, de la territorialisation, c’est-à-dire, pour reprendre les termes de Gilles Deleuze et Félix Guattari, de l’espace lisse qui est à dompter ; l’Ailleurs comme synonyme de nouveaux mondes et nouveaux espaces ; l’Ailleurs comme rencontre avec une terre autre, mais aussi avec l’étranger, avec l’Altérité au sens large, ce qui convoque la dialectique mise en lumière par Richard Marienstras : « S’éloigner de ce qui est proche, se rapprocher de ce qui est lointain, c’est inverser la relation habituelle de l’homme avec son milieu social et naturel1 ».

-

L’Ailleurs envisagé sous l’angle de l’exil, du bannissement, de ce qui est « en dehors », de « ces contrées d’en dehors des cartes2 », dans un processus de déterritorialisation ; et, plus radicalement, l’Ailleurs comme espace inconnu, celui de l’impensable et de l’irreprésentable, celui de la mort. C’est-à-dire, l’Ailleurs comme espace d’exclusion « non seulement de la société mais aussi de l’ordre naturel3 ».

-

L’Ailleurs comme rêve, comme évasion vers des architectures et des paysages imaginaires. L’Ailleurs comme illusion théâtrale, comme espace de création éphémère, et plus largement comme échappée artistique. On pourra songer, par exemple, à la perspective comme ouverture ou percée vers un espace autre, à l’image de la scène de théâtre décrite par Serlio, lieu de mille et une merveilles : « l’on y voit en peu d’espace des palais dressés par art de perspective, avec grands temples et divers maisonnages proches et lointains de la vue, places belles et spacieuses décorées de plusieurs édifices, rues longues et droites, croisées de voies traversantes, arcs de triomphe, colonnes hautes à merveille, pyramides, obélisques et mille autres singularités4 ».

-

L’Ailleurs comme arrière-pays au sens où l’entend Yves Bonnefoy. L’Ailleurs, opposé à l’ici concret du quotidien, comme lieu mental, comme lieu de quête, comme « pays d’essence plus haute5 » où dialoguent la projection et la réminiscence ; l’« ailleurs insituable » par opposition à l’« ici périssable6 ». Comment les articuler, comment les réconcilier ?

-

L’Ailleurs, c’est-à-dire également le retranchement (qui peut être aussi ouverture) dans des espaces intérieurs, qui peuvent conduire à des « décrochements » : folie, mélancolie, méditation, prière. Avec la question suivante : comment échapper à la dérive autiste ou schizophrène, réconcilier l’espace intérieur et l’espace extérieur, le réel et l’imaginaire ?

English

3What does “Elsewhere” mean? It refers to an ambivalent form of space. It can hold out the promise of another life, of an escape to “The Azure”, of an invitation to the voyage when the routine drudgery of life is dull, drab or even unbearable. But it can also be synonymous with want, wandering, loss and exile, or with a form of menacing emptiness and bring out the fear of the unknown. Be it read in a positive or in a negative way (it will be worth wondering if the multiple forms of Elsewhere may allow the notion to escape this polarity), it is always a physical or spatiotemporal projection towards the unfamiliar. Hence the following questions: can Elsewhere be located anywhere? Is it a utopia (or a dystopia)? Is it a fantasy, an illusion, a delusion? Can it be mapped or is it to remain uncharted? How can it be represented? How can it be staged?

4Suggested topics:

-

Elsewhere and the distancing, travelling, discovering, conquering and territorialising process, that is to say, to use Gilles Deleuze and Félix Guattari’s terms, the dynamics of the smooth space to be subjugated; Elsewhere as the promise of new worlds and new spaces; Elsewhere as a form of encounter with another territory, but also with the Other, which is reminiscent of the dialectics described as follows by Richard Marienstras: “Moving away from what is near, moving close to what is far off, inverts the usual relationship of man with his social and natural environment7”.

-

Elsewhere in its relation to exile and banishment, to what is “outside”, to unmappable territories—“ces contrées d’en dehors des cartes8”—in a deterritorialising process; and, more radically, Elsewhere as “the undiscovered country” of Death, a country that cannot be imagined or represented. Which means Elsewhere as the space of exclusion, exclusion from society and the natural order9.

-

Elsewhere as a form of dream, as an escape to imaginary buildings and landscapes. Elsewhere as part of theatrical illusion, as a place for ephemeral creation and, more broadly speaking, as artistic space. Papers may focus for instance on perspective as a passage to another space, just like the stage described by Serlio, which becomes a place of wonder: “within a small space could be seen palaces aligned in perspective, with great temples and divers houses near and far, fine, spacious open places decorated with many buildings, long straight streets, crossed by side streets, triumphal arches, marvellous high columns, pyramids, obelisks and a thousand other singular artefacts10.”

-

Elsewhere as a reflection of Bonnefoy’s Hinterland. Elsewhere as opposed to here and now, as a mental place, a place for quest, a “country of higher essence11” where projection and reminiscence interact; the “unlocatable elsewhere” as opposed to the “perishable here12.” How can they be linked? How can they be reconciled?

-

Elsewhere as a form of withdrawal (which can also be a form of opening) into inner spaces, which may result in switching off through madness, melancholy, meditation or prayer. Hence the following question: how is it possible to avoid autism or schizophrenia? How is it possible to reconcile inner and outer space, reality and imagination?

Notes

1 Richard Marienstras, Le proche et le lointain. Sur Shakespeare, le drame élisabéthain et l’idéologie anglaise aux XVIe et XVIIe siècles, Paris, Les Éditions de Minuit, 1981, p. 18.

2 L’expression est d’Yves Bonnefoy dans sa Préface à L’Arioste, Roland furieux I, trad. Francisque Reynard, Paris, Gallimard, coll. « folio classique, 2003, p. 14.

3 Richard Marienstras, op. cit., p. 19.

4 Sebastiano Serlio, Le Second livre de perspective (1545), in Philippe Hamou, éd., La Vision perspective (1435-1740). L’Art et la science du regard, de la Renaissance à l’âge classique, Paris, Éditions Payot et Rivages, 1995, p. 164.

5 Yves Bonnefoy, L’Arrière-pays, Paris, Éditions Gallimard, 2005, p. 9.

6 Ibid., p. 21, 57.

7 Richard Marienstras, Le proche et le lointain. Sur Shakespeare, le drame élisabéthain et l’idéologie anglaise aux XVIe et XVIIe siècles, Paris, Les Éditions de Minuit, 1981, p. 18. Our translation.

8 L’expression est d’Yves Bonnefoy dans sa Préface à L’Arioste, Roland furieux I, trad. Francisque Reynard, Paris, Gallimard, coll. « folio classique », 2003, p. 14.

9 Richard Marienstras, op. cit., p. 19. Our translation.

10 Sebastiano Serlio, Le Second livre de perspective (1545), in Philippe Hamou, éd., La Vision perspective (1435-1740). L’Art et la science du regard, de la Renaissance à l’âge classique, Paris, Éditions Payot et Rivages, 1995, p. 164. Our translation.

11 Yves Bonnefoy, L’Arrière-pays, Paris, Éditions Gallimard, 2005, p. 9. Our translation.

12 Ibid., p. 21, 57. Our translation.